CO2は地表の赤外線をほとんど吸収しない!

Jian Fan/iStock

先日、「今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?」という記事を寄稿した。

今回の記事では、その疑問に対して、物理化学の基礎知識を使ってさらに詳しく回答する※1)。

大気の温度は人類が放出する物質の温度で変化する

水に熱湯を加えれば温度が上がり、冷水を加えれば温度が下がる。同じように、たとえば、石炭や石油などを燃焼したときの高温のCO2を放出すれば大気の温度が上がり、ドライアイスから昇華する低温のCO2の気体を放出すれば温度が下がる。同じCO2でも、高温のCO2ならば大気の温度は上がり、低温のCO2ならば大気の温度は下がる。

高温のCO2は空間を移動するエネルギー(並進エネルギー)の大きいCO2のことであり、低温のCO2は並進エネルギーの小さいCO2のことである。高温のCO2が大気に放出されれば、大気分子(N2やO2など)との分子間衝突によって、CO2から大気分子に並進エネルギーが移動し、大気の温度が上がる。一方、低温のCO2が大気に放出されれば、大気分子からCO2に並進エネルギーが移動し、大気の温度が下がる。

大気圧(1気圧)で常温(25℃)では、1秒間に約1億回の分子間衝突が起こっているので、CO2が大気に放出されると、ただちに並進エネルギーの移動が起こる。このエネルギー移動はCO2でなくても、H2やNH3でも起こる。大気の温度は放出される分子の温度(並進エネルギーの大きさ)で変化し、分子の種類には依存しない。

並進エネルギーだけではなく、CO2の振動エネルギーも移動する

分子間衝突によって、並進エネルギーだけではなく、CO2の振動エネルギーの移動も起こる。高温のCO2が温度の低い大気に放出されると、CO2の並進エネルギーも振動エネルギーも大気分子の並進エネルギーになり、大気の温度は上がる。

低温のCO2が温度の高い大気に放出されると、大気分子の並進エネルギーはCO2の並進エネルギーや振動エネルギーになり、大気の温度が下がる。CO2の振動エネルギーが増えても赤外線を放射することはほとんどない。もしも、振動エネルギーが増えたCO2が赤外線を放射すると、その振動エネルギーを補うように、大気分子の並進エネルギーがCO2の振動エネルギーになる。

大気中のCO2の赤外線吸収は過大評価されている

CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、振動エネルギーが増える。どのくらいの赤外線がCO2によって吸収されるのだろうか。

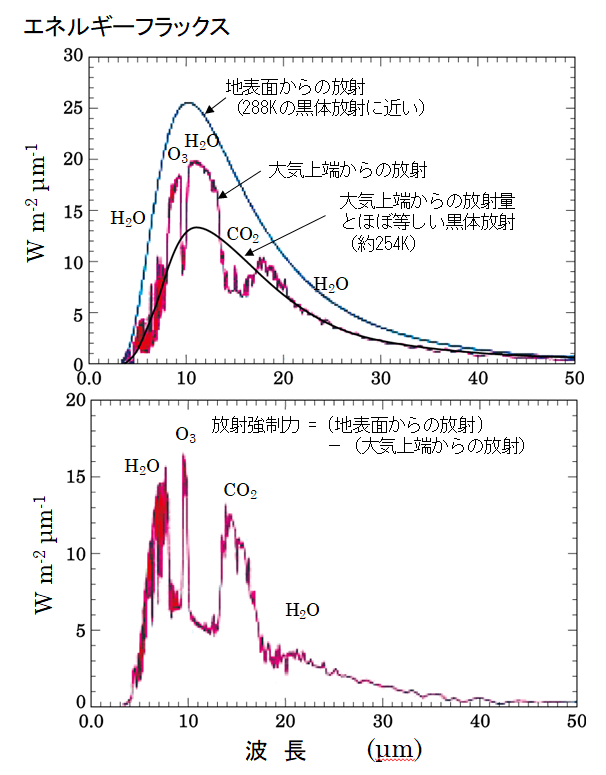

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が議論し、地球温暖化の原因がCO2である根拠とする放射強制力のスペクトルを図1に示す。スペクトルでは大気中のCO2などによる赤外線吸収が上向きに現れていると思えばよい。以下、筆者の専門である分子分光学の知見をもとに、この図を読み解く。

図1 放射強制力のスペクトル

出典:天文学辞典(公社日本天文学会)

固体や液体の赤外線吸収スペクトルは、粒子間のさまざまな相互作用のために、吸収幅の広い振動スペクトルになる。一方、空間を自由に運動する気体の分子は、回転しながら振動するので、赤外線吸収スペクトルは吸収幅のとても狭い振動回転線の集合となる。

大気中のCO2の変角振動(約15μm)による赤外線の吸収は、ほとんどがQ-枝とよばれる振動回転線の集合のはずであり、分解能の高い分光器で測定すれば、分子間衝突を考慮して見積もっても、吸収幅は約0.05 μm(= 2cm-1)以下となる。

しかし、図1のスペクトルで、CO2の吸収は13~17μmの範囲だから、吸収幅は約4μm(= 180 cm-1)であり、まるで、大気中のCO2がたくさんの赤外線を吸収しているかのように見える。もしも、分解能の高い分光器で測定すれば、実際には、CO2は図1の1/90(= 2cm-1/180cm-1)の赤外線しか吸収せず、ほとんどの波長の赤外線が宇宙に放射されていることがわかる。

なお、感度が高く、分解能の高い分光器で測定すると、Q-枝の両側にP-枝とR-枝があることがわかるが、それらの赤外線吸収はQ-枝に比べてかなり弱い。また、P-枝とR-枝は振動回転線の間隔が広く、それらの1本1本の振動回転線の間には、CO2によって吸収されない赤外線がたくさんある。

■

※)中田宗隆「分子科学者がやさしく解説する地球温暖化Q&A 181-熱・温度の正体から解き明かす」丸善出版(2024)。

関連記事

-

ただ、当時痛切に感じたことは、自国防衛のための止むを得ぬ戦争、つまり自分が愛する者や同胞を守るための戦争ならともかく、他国同士の戦争、しかも大義名分が曖昧な戦争に巻き込まれて死ぬのは「犬死」であり、それだけは何としても避けたいと思ったことだ。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は生態系への気候変動の影響。 本文をいくら読み進めても、ナマの観測データがとにかく図示さていない。 あったのは、以下の3つ(いずれも図の一部

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された。著者は渡辺正博士。全体は「気候変動」編と「脱炭素」編に分かれ、それぞれ7つの「ウソ」について解説されている。前稿の「気候変動」編に続き、今回は

-

茨城大学理学部の高妻孝光教授は、福島第1原発事故以来、放射線量の測定を各地で行い、市民への講演活動を行っています。その回数は110回。その取り組みに、GEPRは深い敬意を抱きます

-

北朝鮮の野望 北朝鮮はいよいよ核武装の完成に向けて最終段階に達しようとしている。 最終段階とは何か—— それは、原子力潜水艦の開発である。 北朝鮮は2006年の核実験からすでに足掛け20年になろうとしている。この間に、核

-

資本主義永続としての「脱成長」のロジック 『資本論』のドイツ語版からの翻訳とフランス語版からの翻訳のどちらでも、第1巻の末尾で「資本主義的所有の最後の鐘が鳴る。今度は収奪者が収奪される」(マルクス、1872-1875=1

-

ESG投資について、経産省のサイトでは、『機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間