次世代地熱発電が「夢のまま」で終わるこれだけの理由

Megane Adam/iStock

2025年7月15日の日本経済新聞によると、経済産業省は温泉地以外でも発電できる次世代型の地熱発電を巡り、経済波及効果が最大46兆円になるとの試算を発表した。

次世代地熱発電、経済効果は最大46兆円 経産省が実用化に向け試算

記事によれば、従来の地熱発電は、地熱で沸騰した地下水を利用するため、高温の岩石と水の両方が存在する場所に限られており、開発地域は国定公園や温泉地周辺などに限られていた。しかし、地下に熱水がなくても、地上から水を供給し蒸気を発生させる方式によって、これまで建設が困難だった地域でも発電所を設置できる可能性が出てきたという。この説明を聞けば、「最大46兆円」という数字もあながち夢物語とは言い切れないと感じる人もいるかもしれない。

だが、日本では1980年代以降、こうした「次世代地熱発電」に関する研究開発が繰り返し行われてきたものの、成果を上げた例はほとんどない。

たとえば、超高温の地熱資源を利用する「超臨界地熱」、人工的に地下に割れ目を作り熱を回収する「EGS(拡張地熱システム)」、地下水や温泉に依存しない「クローズドループ方式」など、いずれも「次世代地熱」として注目されたが、実用化には至らず、ことごとく失敗に終わっている。

つまり、40年以上にわたって多額の費用(主に税金)を投じて実証実験や掘削が行われてきたにもかかわらず、商業化に成功したプロジェクトは皆無である。そのたびに、美辞麗句が並べられ、「日本も資源大国になる」との期待が盛り上がるものの、数年も経てば計画は立ち消え、NEDOなどの関連組織に税金が流れるだけに終わる。

それでもなお、「次世代地熱開発」という看板を掲げ、数年ごとに“再発見”され、再び開発熱が再燃する。この繰り返しは、いったいなぜ起こるのだろうか?

いくらでも作れる表向きの理由

表向きの理由として掲げられるのは、エネルギー危機や脱炭素社会への要請である。たとえば、福島第一原発事故後の電力供給不安、ロシアによるウクライナ侵攻による天然ガス価格の高騰などが挙げられる。

再生可能エネルギーへの期待が高まる中で、地熱発電は「天候に左右されない安定電源」として再評価されている。しかも日本は、世界第3位の地熱資源を保有する“眠れる地熱資源大国”とも言われている。開発が進まないのは「技術が追いついていないからだ」とされ、その論理のもとで、政策的なテコ入れや研究費の増額が繰り返されてきた。

しかし、実用化には至っていない。その主な原因は次の3点に集約される。

- コストが高すぎる

現在の地熱発電所でも、1井戸あたり数十億〜100億円のコストがかかるとされる。次世代型の超臨界地熱ではさらに深く掘削しなければならず、コストは一層膨らむ。 - 不確実性が高い

実際に井戸を掘ってみなければ、どの程度の熱が得られるか、どのくらいの期間持続するかはわからない。このため、多少の赤字でも耐えられる強固な資金体力が必要となる。これもまたコスト増の要因だ。 - 特殊な設備が必要

火山地帯では、空気中に硫黄分が多く含まれるため、熱交換器やパイプ、井戸内ケーシングなどに長期的な耐久性を確保する必要がある。腐食しにくい特殊な材料を使用し、装置の密閉性を高める「遮硫化(しゃりゅうか)」対策が求められる。これも大きなコスト要因である。

これら3つの問題は、40年経っても解決されておらず、むしろ解決の糸口すら見えていないのが現状である。

今回の「次世代型地熱推進官民協議会」が、いくらの費用をかけ、どの程度まで実証・検証を行う予定なのかは不明だが、コストが見合わずに失敗に終わることは、始める前からある程度予見できる話だ。協議会に出席している関係者たちも、過去の失敗と同じ理由で今回もまた失敗するであろうことを、百も承知しているに違いない。

いつの時代も存在する利権にむらがる人たち

なぜ、これほど何度も似たようなことが繰り返されるのか?――その答えは、「次世代型地熱推進官民協議会」の構成メンバーを見れば、おのずと想像がつく。

そこには、大学の研究者、NEDOなどの国の研究機関、重電メーカー、大手ゼネコン、電力会社、ガス会社といった面々が名を連ねている。実証検証や掘削工事が行われれば、多くの仕事にありつけそうな企業・団体が揃っているのだ。

彼らにとって、次世代地熱発電が本当に低コストで実用化できるのか、日本の将来や環境に貢献するのか、といった問いは、もはや重要ではない。むしろ関心は、プロジェクトが始まればどれだけの予算がつき、自社がどれだけの受注を得られるかにある。

当然、「過去にも同様の検証を行いましたが、その後の技術進歩を考慮しても大きな変化は見込めません」といった率直な指摘が会議の場で出てくることはない。その代わりに出てくるのは、「最大48兆円の市場が期待されている。ぜひ実機での検証工事を進めるべきだ。機会があれば、当社にも一部発注いただきたい」といった営業的な発言である。

この構造こそが、過去に幾度も繰り返され、結果の出ない「次世代地熱開発」が再び動き出す理由である。そして、それはこれからも変わらないだろう。

波力発電も繰り返されてきた“利権型”失敗モデル

次世代地熱発電とよく似たものに、波力発電がある。波力発電とは、海の波の上下動によってタービンを回し、電力を生み出すという仕組みだ。これも1980年代から繰り返し検証試験が行われてきたが、いずれも実用化には至っていない。その理由は、次世代地熱発電と同様である――発電にかかるコストがあまりにも高すぎるのだ。

波力発電には他にも、波の高さや周期により発電量が安定しない、装置の耐久性に課題があるといった問題もある。しかし、最大の障害は一貫してコストである。にもかかわらず、「脱炭素」や「再生可能エネルギー」「クリーンエネルギー」といった旗印のもと、これまで何度も検証実験が繰り返されてきた。そして、そこには毎回、利権に群がる構成員たちの姿がある。

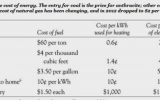

日本で行われてきた波力発電の検証試験の一覧は表1に示す。

表1.日本の波力発電検証試験実績

| 実証場所・プロジェクト名 | 実施時期 | 規模 | 主要成果と断念内容 |

| 鶴岡 三瀬 | 1982年 | 40 kW | 出力少・高コスト短期間で終了 |

| JAMSTEC「海明」離島向け | 1985~86年 | 1,000 kW級 | コスト推定47円/kWh継続困難 |

| 三井造船・神津島実証試験 | 2017年 | 3 kW級 | 平均600W程度 小規模止まり |

| 平塚波力発電所 | 2020〜21年 | 45 kW級 | 効率50%達成も、小規模止まり |

本来であれば、「再生可能エネルギー」=「クリーンなエネルギー」=「お金がかかっても開発を推進すべき」=「それに反対する者は利己的で環境意識の低い悪者だ」というロジックには、冷静な検証が必要だった。

しかし現実はその逆である。このロジックが、非効率で高コストな技術を温存し、利権構造を再生産する温床になっている――そのことに、私たちは早く気づかねばならない。

関連記事

-

「万感の書を読み、万里の道を行く」。士大夫の心構えとして、中国の格言にこのような言葉がある。知識を吸収し、実地で確かめることを推奨しているのだろう。私は旅行が趣味だが、この言葉を知って旅をするごとに、その地域や見たものの背景を一層考えるようになった。

-

人間社会に甚大な負の負担を強いる外出禁止令や休業要請等の人的接触低減策を講ずる目的は、いうまでもなく爆発的感染拡大(すなわち「感染爆発」)の抑え込みである。したがって、その後の感染者数増大を最も低く抑えて収束させた国が、

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2030年CO2排出46%削減」という目標を決めましたが、それにはたくさんお金がかかります。なぜこんな目標を決めたんでしょうか。 Q1. カーボンニュートラルって何です

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。

-

小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。

-

米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。 https://www.heartl

-

1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間