2050年ネットゼロという理想と現実

ookawa/iStock

はじめに

政府は「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする」というネットゼロ目標を掲げている。

この方針は国際的にはパリ協定やIPCCの科学的知見を根拠にしており、「気温上昇を1.5℃以下に抑える」ことが究極のゴールとなっている。

机上では明快な理想像に見えるが、現実の社会や産業構造に当てはめると、多くの矛盾やリスクが浮かび上がってくる。

ネットゼロの国際的文脈

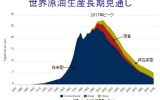

IPCCの特別報告書によれば、1.5℃目標を達成するには2050年前後に世界全体で排出ゼロが必要である。

CO₂濃度を450ppm程度で安定させなければならず、現状の420ppmからさらに上昇を抑えるには極めて急激な削減が求められる。

2030年までに世界排出を約43%削減することが条件とされ、2050年ネットゼロは「最後の締切」という位置づけとなっている。

日本の数値目標とバックキャスティング

日本政府はこの国際的潮流に合わせ、2030年に2013年比46%削減、2050年にネットゼロ達成という目標を掲げた。

この設定は「バックキャスティング」手法に基づき、2050年の理想像から逆算して2030年や2040年のマイルストーンを決めている。

理想的には、発電を再生可能エネルギーや原子力で賄い、産業には水素還元製鉄やCCUSを導入、輸送はEV・燃料電池車へ転換、住宅は省エネ化・ZEB化を進める――そうした“素晴らしい”未来像が描かれている。

技術革新への依存

しかし実効性の観点から見ると、このロードマップは未成熟技術に大きく依存している。

- 水素還元製鉄:採算ラインは水素1.1 USD/kg(14円/Nm³)だが、日本政府の2050年目標値は20円/Nm³と乖離。

- CCS/CCUS:世界的に一部で進むものの、コスト高・地質適地の制約が大きい。

- DAC(大気中直接回収):コストは依然500〜1000 USD/tで、2050年までに世界規模に拡大する見込みは薄い。

- 合成燃料:水素コストが2 USD/kg(26.4円/Nm³)なら90 USD/bbl程度となり、化石燃料と比べ割高。航空・海運など代替困難分野では限定的に普及可能。

つまり、「技術革新が予定通り進む」という前提が崩れれば、計画全体が成立しないのだ。

経済的な実効性と国民負担

2050年ネットゼロの実現には、IEAの試算でも世界全体で毎年数百兆円規模の投資が必要とされている。

日本においても再エネ賦課金、送電網整備、CCS実証、次世代インフラ整備などの費用は電気代や税金に転嫁され、家計や企業活動に直撃する。

「グリーントランスフォーメーション(GX)」と称して官民投資を呼び込もうとしているが、結果的に産業競争力を損ない、国際市場での不利を招く可能性が高い。

また、雇用や地域社会への影響も無視できない。

化石燃料関連産業や既存の重厚長大産業が縮小する一方、新しい雇用がどれほど生まれるのかは不透明である。

「公正な移行(Just Transition)」を掲げているが、実際には所得格差や地域格差を拡大させる懸念が強いのが現状である。

地政学とエネルギー安全保障

再エネや原子力が豊富にあっても、食・衣・住に必要な素材は炭素化学や化石燃料に依存している。

さらに、再エネ機材やレアメタル、水素輸送のインフラは中国や中東への依存が強まる。

「脱炭素」は化石燃料依存を減らすはずが、結局は新しい依存関係を生み出し、エネルギー安全保障を弱体化させる危険性をはらんでいる。

世界全体を見ても、中国は2060年、インドは2070年を目標にしており、日本や欧米だけが2050年にゼロを目指しても、排出総量の削減にはつながらない。

先進国だけがコスト負担を強いられ、発展途上国との格差や国際摩擦が深刻化する可能性もある。

生活基盤との矛盾

政府は「発電を再エネや原子力で賄う」と描いているが、問題はそれだけではない。

農業は天然ガス由来の肥料やディーゼル燃料なしには成り立たない。

衣料はポリエステルなど石油化学繊維に依存し、住宅やインフラはセメント・鉄鋼・プラスチックに炭素が欠かせない。

つまり「2050年ネットゼロ」は、もし化石燃料を徹底的に排除するなら、衣食住という人間の生活基盤そのものを縮小させる計画にもなりかねない。

現実には「炭素を資源としてどう利用し循環させるか」が核心だが、その議論は政策の中では十分になされていない。

評価

ここまでを整理すると、

- ネットゼロ政策は経済的にも社会的にも大きな負担を伴い、

- エネルギー安全保障や国際的公平性の観点でも脆弱であり、

- 生活基盤を形づくる「炭素利用」を無視しているため、国民の暮らしに現実的なビジョンを示せていない。

つまり、2050年ネットゼロは「理想的な机上の目標」としては整っていても、実効性を伴う社会像としては極めて不完全だと言わざるを得ない。

実効性を高めるための条件

ここまで見てきたように、2050年ネットゼロは「理念としての旗印」としては理解できるが、実効性の面では多くの壁がある。

では、現実に社会を持続させながら脱炭素を進めるには、どのような条件が必要なのだろうか。

- できる技術と夢の技術を分ける

すぐに実装可能な再エネ、省エネ、原子力、安全な送電網整備を最優先する。

一方、水素還元製鉄やDACなどは「未成熟技術」と割り切り、補完策として扱う。 - 炭素を循環資源とみなす

炭素を「悪」として排除するのではなく、社会に不可欠な素材として賢く使い回す。

炭素を原料とする産業はリサイクル・炭素固定・バイオ利用を組み合わせて循環型へ移行する。 - 公平な負担と国際連携

国民に一律のコストを強いるのではなく、所得や産業特性に応じて調整し、社会不安を抑える。

さらに、途上国との技術・資金協力なしに世界全体のネットゼロは不可能であり、日本も国際戦略を強化する必要がある。

「炭素共生」という視点

人間も自然も炭素を基盤として存在している。

その炭素をゼロにするのではなく、生態系や社会システムの中で調和的に循環させることこそ、真の持続可能性につながる。

- 食では、土壌や森林の炭素吸収力を高め、農業副産物を資源化する。

- 衣では、石油化学とバイオマスを組み合わせ、リサイクルを徹底する。

- 住では、建材や廃材を循環利用し、カーボンストックとして都市を設計する。

こうした発想は、単なる「排出削減」ではなく、「人間と炭素の共存のデザイン」であり、生活を成り立たせながら環境負荷を減らす現実的な方向性である。

結論

2050年ネットゼロは国際的な合意目標ではあるが、

- 技術的には未成熟に依存し、

- 経済的には巨額の負担を伴い、

- 政治的・社会的にも国民生活の基盤を揺るがす危険をはらんでいる。

真に持続可能な社会を築くためには、「ゼロ」という幻想を追うのではなく、「炭素を循環させ共生する社会」への発想転換 が不可欠である。

そのとき初めて、エネルギーも産業も生活も、現実に根ざした持続性を持つことができるだろう。

関連記事

-

高校生がスウェーデンで感じたこと 今年の夏、全国の高校生13人がスウェーデンの〝核のごみ〟の最終処分に関わる地下坑道施設や研究所を視察した。約1週間の行程で私はアドバイザーとして同行した。 この視察の中で、高校生たちは様

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

政府エネルギー・環境会議から9月14日に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」は2030年代に原子力発電ゼロを目指すものであるが、その中味は矛盾に満ちた、現実からかけ離れたものであり、国家のエネルギー計画と呼ぶには余りに未熟である。

-

以前、海氷について書いたが、今回は陸上の氷河について。 6000年前ごろは、現代よりもずっと氷河が後退して小さくなっていた(論文、紹介記事)。 氷河は山を侵食し堆積物を残すのでそれを調査した研究を紹介する。対象地点は下図

-

福島第一原発の後で、エネルギーと原発をめぐる議論が盛り上がった。当初、筆者はすばらしいことと受け止めた。エネルギーは重要な問題であり、人々のライフライン(生命線)である。それにもかかわらず、人々は積極的に関心を示さなかったためだ。

-

2年前の東日本大震災は地震と津波による災害と共に、もう一つの大きな災害をもたらした。福島第一原子力発電所の原子力事故である。この事故は近隣の市町村に放射能汚染をもたらし、多くの住人が2年経った現在もわが家に帰れないという悲劇をもたらしている。そして、廃炉に用する年月は40年ともいわれている。

-

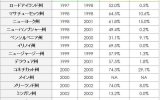

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。 同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。 この賦課金は年間2.4兆円

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間