再エネ、支援政策の光と影(上)--太陽光、投資10倍の急拡大

工場の屋根の太陽光パネル(横浜市)

「支援がありがたい」−。再生可能エネルギーの発電事業者は今、そろって経産省の政策を評価する。その導入を支援する固定価格制度(Feed in Tariff: FIT)が12年7月に導入された。その影響で再エネビジネスは大きく変わり、特に太陽光発電が急拡大した。しかし急成長の影に負担増などのひずみも出始めている。この行く末はどうなるのか。

新発電、町づくり…新しい利用法が登場

「1年で条件が良ければ利回りは投資額の10%以上。低金利の時代にこんな有利な投資は、この地方ではありません」。電気工事会社の日出電機(大分県日出町)の専務渡辺浩司氏は語った。同社は大型太陽光発電を設計、施工して販売。自社発電所約8500キロワット((kW))、分譲型発電所約5400kWが近々稼働予定という。

設備は投資家が所有するが、運用は同社が請け負う新しい形の発電だ。1件当たりの投資額は数百万円から2000万円まで、また投資家は個人から企業までと幅広い。「太陽光を知らなかったお客さまが動いた」という。

「ドームテントを建て自然エネルギーの自給生活を体験」(北海道三笠市)。「南紀の日照を活かした市民協同発電」(和歌山)。「小学校、家など地域の屋根を集め発電所を作る」(滋賀)。

これらは持続可能なまちづくりのアイデアと、ビジネスによる具体化を支援する「まちエネ大学」で出たプランだ。経産省が支援して全国5カ所で開催。滋賀銀行や西武信用金庫(東京)など、エコ活動に積極的な金融機関が後援する。ビジネスプランを持ち寄り、企業家、公認会計士や大学教授などのプロがアイデアを磨くことを手伝う。エネルギーに関係のなかった一般市民の参加が目立つ。

「再エネでは、自ら作った電気を地域のために使う地産地消が実現できます。さらに環境に優しいというよいイメージがあります。参加者の皆さんの知恵を見て、その可能性の広がりと、日本のエネルギーの変化に期待を持てます」と、このイベントを運営する水野雅弘氏(Green TV Japan 代表)は語った。

太陽光が投資対象に

FITは人々の動きを変えた。特に小規模の投資額で、手間を少なく始められる太陽光発電への参入が著しい。太陽光はこれまで電力事業の中の「おまけ」。ところがFITで太陽光は利益の出るビジネスとなった。電力会社による既存の姿とは違う、新しい形のエネルギービジネスが生まれつつある。

電力会社の発電単価は全電源平均をならせば1kW当たり6円程度だ。しかし12年度からの太陽光買取価格は同42円(消費税込み)(13年度37・8円(同)に値下げ)と利益の出る金額で、20年の買い取りを保証した。グリーン投資減税などの支援策もあった。大変な優遇だ。それを狙い、参入が広がった。

FIT前まで太陽光の関連市場は年間1000億円程度だった。ところがFIT以降、1兆円の需要が生まれた。そのうちパネル代が半分、残りは工事費や周辺機器だ。関連産業は活況となり、国内に資金が落ちている。

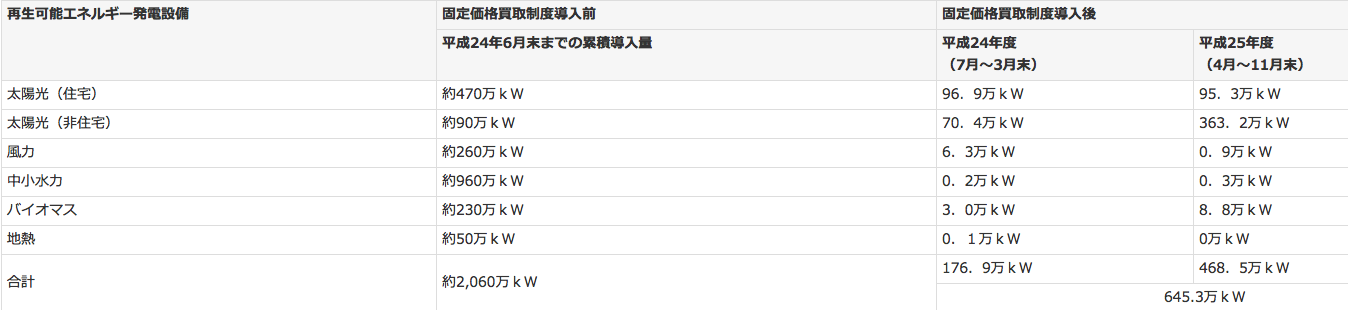

制度開始前に再エネ発電設備量は2060万kWだったのに、導入開始から昨年11月末までに645・3万kWも新設された。そのうち625・8万キロワットが太陽光発電の設備だ。

図表1

(経産省資料より、13年(平成25年)11月末時点)

「利用の選択肢が増え再エネビジネスの可能性が広がりました」。環境コンサルタントの宗大介氏は現状をまとめた。宗氏は顧客企業約数10社に対し、FITを利用した太陽光発電システムの導入を支援した。事例の多くは数百kW程度の工場の屋根の設置だ。

FITで一番変わったのは「利回り計算が明確にできるようになったこと」。政府が20年の買取保証を付け、投資の安全性が高まった。それに民間が呼応した。損害保険会社は多様なリース、保険商品を開発してビジネスをサポートしながら自分の利益を確保した。

宗氏の手がける案件では利回り計算で年6%程度、日照や性能がよければ年10%以上の利回りも珍しくない。各地の経産局の申請、そして各電力会社との接続協議には合計10カ月ほどかかるが、行政も電力各社も協力的という。

今は工場を地域社会や関係者に公開して、自社の信頼を得るPR手法が盛んだ。宗氏は太陽光を導入する際に、利益の確保に加えてこうした工場公開の際のイメージアップの手段として、グリーンエネルギーを強調することも提案している。

鈍い金融機関もようやく動く

経産省が期待したのは、メガソーラー発電だ。数万kWクラスの大規模な発電が海外では一般的だ。FIT前は日本では1W(ワット)当たり300〜400円だったが、メガソーラーを利用した欧米では、パネルを含めたシステム全体の価格値下がりもあって、直近で補助金なしでも同200円を下回るまでコストダウンが実現している。

金融が動けば、投融資で収益性が徹底的にチェックされて事業が健全になる上に、大規模な開発も可能だ。欧米の金融機関のメガソーラー融資で一般的なのは「プロジェクトファイナンス」。事業自体を評価し、その収益を担保に融資をする。ところが日本の金融界の動きは鈍い。日本では再エネ事業で、この種の融資の事例はほとんどなく、旧来の担保を前提にした企業向け融資が中心だ。

あるメガバンクの融資担当者は、米国でプロファイの経験があり、エネルギー産業への融資をした。ところが日本に帰ると社内でFITの始まる前の融資姿勢は、「国内製の太陽光発電システムを使い、国内企業が関わり、過去に同種の事業をやったところに貸す」という、徹底的に慎重なものだった。ようやく社内を変えつつあるが「金融界の再エネ対応は確かに鈍かった」と反省する。

先行した欧米では、ビジネスのさまざまな工夫、ノウハウが集積されている。パシフィコ・エナジー(東京)は、そうした知恵を使い、国際標準の設計・機器を採用し、日本国内でプロファイの融資で、メガソーラー事業に取り組む。

共同創業経営者の金當一臣(かねと・かずおみ)氏は大手商社、エネルギー企業に務めたキャリアを持つ敏腕ビジネスパーソンだ。自己出資と米系資本の支援を受けて2012年に会社を設立した。すでに国内数カ所に合計20万kW分の事業認定を受けた。

「日本は『鎖国』とも言える状況でした。金融、また組成面のノウハウが伝わっていませんでした」。近年性能の向上と価格低下が著しく、世界の太陽光市場で6割超のシェアを持つ中国製パネルではなく日本製を採用しないと銀行融資が受けづらいなど、不思議な状況があったという。

「買取価格が低下しても健全な再エネの発展を望む意思で事業継続をするプレイヤー、健全な投資採算性を維持するマーケット、それを支えるファイナンスが必要。これらが合わさりビジネスが活性化すれば、日本のエネルギー事情を良い方向に変えることができます」。

能力のあるビジネスパーソン、企業がこの分野に次々に参入している。この新しい健全な流れを大きなものにして、再エネのコストを下げられれば、FIT実施の意義はあるはずだ。

そして再エネの拡大は、風力、地熱など他の種類への拡大を経産省・資源エネルギー庁は期待している。太陽光は工事の容易さで先行したが、金融が動けば他の再エネの拡大にはずみがつくだろう。

以下「(中)負担拡大の懸念」「(下)村上新エネ課長インタビュー」に続く

(2013年3月24日掲載)

関連記事

-

報道ステーションの3月11日の報道を振り返ると、伝えるべき重要な情報をまったく強調していない。おかしな異説を唱える人の少数説ばかり取り上げている。「福島県の甲状腺がんが原発事故によるもの」とのシナリオを前提に、その筋書きに沿う発言をしてくれる人物を登場させている。

-

2月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

経済産業省で12月12日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催され、中間とりまとめ案が提示された(現在パブリックコメント中)。なお「中間とりまとめ」は役所言葉では報告書とほぼ同義と考え

-

大阪のビジネス街である中之島で、隣接する2棟のビルの対比が話題という。関西電力本社ビルと朝日新聞グループの運営する中之島フェスティバルタワーだ。関電ビルでは電力危機が続くためにその使用を減らし、夏は冷暖、冬は暖房が効かない。

-

(写真1)勢いよく成長する遺伝子組み換え大豆(茨城県河内町のモンサント実験農場で) アゴラ研究所は、日本モンサント(ホームページ)(フェイスブック)の協力を得て、8月12日に遺伝子組み換え(GM : Geneticall

-

「福島第一原発事故の放射線被曝は、即座の健康被害を引き起こさなかった。そして将来に渡って一般市民、原発事故作業員の大半の健康に影響をおよぼす可能性はほとんどないだろう」。

-

第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。

-

昨年11月17日、テレビ東京の「ワールド・ビジネス・サテライト」がこれまでテレビでは取り上げられることのなかった切り口で、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度を取り上げた。同局のホームページには当日放送された内容が動画で掲載されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間