「幻想」からの覚醒と「炭素を活かし切る知恵」こそ未来を開く

Khanchit Khirisutchalual/iStock

根岸英一氏が遺した科学者としての叡智

COP30が閉幕した現在、世界のエネルギー・気候政策は、これまで以上に深い迷路に入り込んでいる。「脱化石」なのか、それとも「現実回帰」なのか。メディアは象徴的なフレーズを並べるが、実態は国によってまったく異なり、世界全体の未来像は揺らいだままだ。

こうした中で、いま改めて参照すべきなのが、ノーベル化学賞受賞者・根岸英一氏の示した CO₂の捉え方 である。根岸氏の思想は、今日のネットゼロ議論の表層的な二項対立——「CO₂は悪者か、善か」——を乗り越え、科学者としての深い洞察をもって私たちに“第三の視点”を提示している。

根岸英一氏

Wikipediaより

以下では、COP30の総括とともに、根岸氏の思想がなぜ今こそ必要なのかを詳述する。

COP30は「脱化石」か「現実回帰」の対立だけが深まった

COP30では、会議前から「化石燃料の段階的廃止(Phase-out)」の議題が注目された。しかし、実際の交渉は、ネットゼロ推進国と化石燃料依存国の主張がぶつかり合い、当初想定されていたほど前進はなかった。

世界の一次エネルギーの構成比は依然として 80%以上が化石燃料 に支えられており、航空・海運・鉄鋼・化学・セメントなど、化石燃料なしでは成り立たない産業が世界経済の基盤を占める。この構造は今後しばらく変わらない。

その一方で、ブラジルやEUの一部が提案した「持続可能燃料の生産4倍化」は、政策としては華やかだが、

- バイオ燃料:土地利用問題・食糧価格高騰の懸念

- e-fuel:極端に高い製造コスト(再エネと水素価格の依存)

- グリーン水素:電気分解そのものはCO₂を出さない“クリーン技術”だが、電解装置・再エネ設備・輸送インフラの製造に、大量の鉄鋼・化学素材・輸送エネルギーが必要となり、現時点では化石燃料を“前借り”して成立しているシステムでもある。つまり、グリーン水素は完全に化石燃料から独立しているわけではなく、現実には、上流工程での化石依存が大きく残っている。

といった根本的な制約が存在し、実現性は乏しいままであった。

つまりCOP30は「理想(ネットゼロ)」と「現実(化石依存)」が鋭く衝突した会議だった。

根岸英一氏が示した“CO₂の真実”——悪者ではなく、地球の宝

こうした混迷を抜け出す鍵を、実は根岸英一氏は10年以上前から語っていた。根岸氏は、政治的スローガンではなく 化学者の視点 から、CO₂をまったく別の角度で捉えていた。

根岸氏の言葉を整理すると、次のようになる:

- CO₂は悪者ではなく「地球の宝」である

CO₂は地球にとって貴重な資源であり、排除すべき対象ではない。

根岸氏は、CO₂を「生命の源であり、未来の資源」と捉え、悪者扱いする現在のネットゼロ議論に強い疑問を呈した。

- 減らすのではなく「どう使うか」を考えよ

CO₂を単純に削減しようとするアプローチは、科学的にも工業的にも合理性がない。CO₂は極めて安定した分子であり、COに還元し、そこから燃料・化成品・素材へと転換する ことで、無数のプロダクトの原料になる。

- 人工光合成は“夢ではない”。だが時間がかかる

人工光合成とは、自然界の光合成の「追試」である。人類が本当に自然の摂理を理解できるのか、その科学的挑戦を問う壮大な研究領域だ。

根岸氏は、「これは夢の技術ではなく、未来の不可欠な技術だが、実用化には非常に長い時間がかかる」と冷静に述べた。

- 技術革新は政治的スローガンからは生まれない

技術は、自然を深く理解し、謙虚に向き合う姿勢からしか生まれない。

政治や国際会議で掲げられる「早期脱炭素」「2050年ネットゼロ」といった目標は、科学的プロセスを無視した“宣言”に過ぎず、現実の技術開発を加速させるものではない。

根岸氏の言葉は、今日のネットゼロ議論に欠けている 科学的誠実さ を取り戻すヒントに満ちている。

ネットゼロ思想の盲点:CO₂削減=正義という単純化

現在の国際議論では、CO₂は「排除すべき悪」とみなされる。しかし、この構図は科学の視点からは偏っている。

- CO₂は光合成の材料である

- 生態系の根幹をなす

- 大気中のCO₂濃度は植物生育の制限因子

- CO₂は工業原料として多様な価値を持つ

つまり、CO₂は生命と文明の基盤であり、「敵」ではない。根岸氏が示したCO₂観は、ネットゼロの単純化された善悪二分法を根本から問い直す視座である。

人工光合成・触媒技術 — 日本が世界に示せる本当の貢献

人工光合成は、地球規模の炭素循環を“人工的に再現”する最も本質的な技術である。これを実現するために不可欠なのが、触媒研究である。

触媒化学は、まさに日本の強みだ。根岸氏のクロスカップリング反応も触媒化学の成果であり、

- CO₂ ➡ COへの還元反応

- COから燃料や高分子材料への合成

といった未来の炭素循環において中心的な役割を担う。

政治的スローガンとは無関係に、科学者たちが積み重ねてきた研究こそ、未来のエネルギー問題を解く鍵になる。

炭素共生(Carbon Symbiosis)——根岸氏の思想と完全に一致

私が使っている 炭素共生 は、根岸氏の思想と驚くほど親和性が高い。炭素共生とは:

- CO₂を敵視せず、資源として扱う

- 炭素循環を最大限に活かす(“もったいない”の精神)

- 科学・技術・自然観の融合による未来社会の構築

- 文明論的視座から炭素の意味を再解釈する

という思想体系である。

ネットゼロの「CO₂削減こそ善」という単純化から脱し、より深く、より豊かな炭素観を持つ社会へ向かう道筋を示している。

根岸氏のCO₂観は、まさに炭素共生の核心そのものだと言える。

結論:脱炭素では科学も産業も前に進まない

COP30後の世界が直面しているのは、二項対立の限界である。「脱炭素」か「化石容認」か、という単純な構図では未来の文明は構築できない。

根岸英一氏の言葉を借りれば、

人類は自然から学び、炭素を賢く使う“知恵”を身につけなければならない。

CO₂を“悪者”にして排除し続ける道の先に未来はない。

必要なのは、

- CO₂を「資源」と捉える科学的視座

- 技術開発に対する謙虚で長期的な姿勢

- 炭素循環と共生する文明モデル である。

脱炭素ではなく、「炭素を活かし切る知恵」こそ、未来を開く。

日本がCOP30後に世界へ発信すべきは、この新しい炭素観であり、根岸氏が遺した科学者としての叡智そのものである。

■

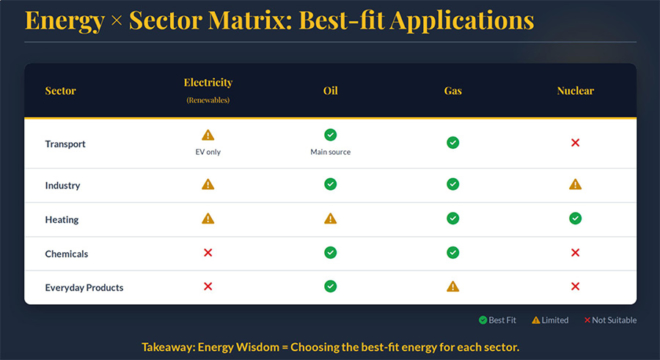

エネルギー源とそれぞれが得意とする適用分野の比較表

COP30では会議前から、化石燃料の段階的廃止の議論が注目されたが、実際の交渉では、当初想定されていたほどの前進はなかった。

一般的に、化石燃料を削減していくと、輸送、産業、化学品、生活品などの分野に大きな影響を与え、生活が成り立たなくなる。我々が利用しているほとんどの物質は、炭素由来のものであるため、再エネや原子力は用役としての機能を果たしはするが、原料素材にはなり得ず、生産活動の主役にはなりえない。

関連記事

-

“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使わ

-

アメリカは現実路線で石炭火力シフト、日本は脳天気に再エネ重視 アメリカの研究機関、IER(エネルギー調査研究所)の記事「石炭はエネルギー需要を満たすには重要である」によると、「ドイツでは5兆ドル(750兆円)を費やし、電

-

先日、日本の原子力関連産業が集合する原産会議の年次大会が催され、そのうちの一つのセッションで次のようなスピーチをしてきた。官民の原子力コミュニティの住人が、原子力の必要性の陰に隠れて、福島事故がもたらした原因を真剣に究明せず、対策もおざなりのまま行動パターンがまるで変化せず、では原子力技術に対する信頼回復は望むべくもない、という内容だ。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送しています。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送しました。

-

バイデン政権は、米国内の金融機関に化石燃料産業への投資を減らすよう圧力をかけてきた。そして多くの金融機関がこれに応じてポートフォリオを変えつつある。 これに対して、11月22日、15の州の財務長官らが叛旗を翻した。 すな

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

-

テスラが新車を発表し、電気自動車(EV)が関心を集めている。フランスのマクロン大統領は「2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を停止する」という目標を発表した。つまり自動車はEVとハイブリッド車に限るということだが

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間