今週のアップデート - 福島の健康、本当の問題は?(2014年9月1日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

相馬中央病院の内科医で、公衆衛生学の専門家でもある、越智小枝先生に寄稿いただきました。避難の長期化による健康の悪化、そして甲状腺検査での地元の動揺など、多くの問題が福島の医療にあるようです。しかも関わる人の多くは善意で向き合っている状況。「地獄への道は善意に舗装されている」という難しい姿が示されています。

2) 原電敦賀2号機の破砕帯問題、科学技術的な審議を尽くし検証せよ

日本原電の敦賀2号機の下の破砕帯が活断層であるか。この議論が延々と続いています。北海道大学大学院の奈良林直教授が現状を解説。原電が提出する新しい資料に基づき、審議をしない現状はおかしいと指摘しています。

3) 蟷螂の斧–河野太郎議員の電力システム改革論への疑問・その1

原子力、電力業界批判で知られ、自民党本流のエネルギー政策に疑問を示し続ける、同党の河野太郎衆議院議員。国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏が、河野氏の見識に敬意を示しつつも、その主張への疑問を3回に分けて述べます。

4)欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感(5)政策転換はあるか?

日本貿易振興機構ロンドン事務所長の有馬純氏の解説、全5回の最終回です。5月発表のEUのエネルギー安全保障包括戦略案の解説です。温暖化・環境重視から経済とバランスの取れた現実主義的な姿へ、EUの態度も変化しているようです。

今週のリンク

駐日欧州連合代表部。5月28日公表。今回のコラム4)で公表されたEUのエネルギー安全保障包括戦略案のプレスリリースです。現在、この案に基づいて、各国のエネルギー政策が検討されています。(英文本文)

NHK8月28日報道。原子力規制委員会が、同委が活断層であると認定した日本原電敦賀2号機の断層の追加審査をしています。「原電の反論に根拠が乏しい」としています。原電は、さらなる調査を求める構えです。(日本原電8月28日付プレスリリース「敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第3回追加調査評価会合の開催」についてのコメント)今回の奈良林北大教授の寄稿の指摘のように慎重な審査を、規制委はするべきでしょう。

3)インドのモディ首相が30日来日へ、原子力協定の進展に期待

ロイター通信8月28日記事。インドの今年5月の総選挙でヒンドゥー至上主義の保守政党、人民党が勝利し、政権を担いました。ナレンドラ・モディ首相は初の外遊先に日本を選びました。現在のところ、打ち出す政策は穏健です。インドは核兵器開発の懸念から他国から原子力技術をなかなか得られません。発電用の技術の提供を日本に期待しています。

4)注目高まる安全な原発 日本がトップ独走、次世代型「高温ガス炉」 国が開発推進

産経新聞8月25日記事。日本原子力研究開発機構が行う「高温ガス炉」の紹介記事です。試験炉は20年前に建設されたものですが、冷却にガスを使い、安全に運転を止められる原子炉です。

日本経済新聞8月30日記事。福島原発事故処理で出た放射性廃棄物の処理施設について、県が正式に受け入れを表明しました。しかし県民の合意ができたと言い難く、用地確保のめども立っていません。

関連記事

-

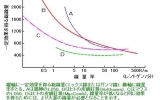

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

-

福島第一原発の事故から4年が過ぎたが、福島第一原発の地元でありほとんどが帰還困難区域となっている大熊町、双葉町と富岡町北部、浪江町南部の状況は一向に変わらない。なぜ状況が変わらないのか。それは「遅れが遅れを呼ぶ」状態になっているからだ。

-

それから福島県伊達市の「霊山里山がっこう」というところで行われた地域シンポジウムに参加しました。これは、福島県で行われている甲状腺検査について考えるために開催されたものです。福島を訪問した英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

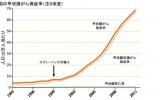

この論文の中では、さらに「でも、スクリーニング効果で何十倍も発症率を上げるとは考え難い」という議論もなされています。しかし、例えは過去の韓国の論文によれば、一般人の甲状腺がんのスクリーニングが導入されたことで、甲状腺がんの罹患率が15倍に上がった、というデータがあります。これは10万人当たり約4人であったものが、約60人まで増加しています。

-

多くのテレビ、新聞、雑誌が事故後、放射能の影響について大量に報道してきた。しかし伝えた恐怖の割に、放射能による死者はゼロ。これほどの報道の必要があるとは思えない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

東京電力の福島復興本社が本年1月1日に設立された。ようやく福島原発事故の後始末に、東電自らが立ち上がった感があるが、あの事故から2年近くも経った後での体制強化であり、事故当事者の動きとしては、あまりに遅いようにも映る。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間