電気自動車はガソリン車を超えるか―内燃機関を禁止しても「エコ」にはならない

-

NHK

NHK 7月28日記事。現地調査を行った原子力規制委員会の田中委員長は、安全確保に向けた現場の姿勢を評価したうえで、今後、経営陣の考えなどを確認し、合格させるかどうか判断する考えを示しました

-

米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

日本経済研究センター

日本経済研究センター 3月7日発表。2016年12月下旬に経済産業省の東京電力・1F問題委員会は、福島第1原発事故の処理に22兆円かかるとの再試算を公表し、政府は、その一部を電気料金に上乗せするとの方向性を示した。しかし日本経済研究センターの試算では最終的に70兆円近くに処理費が膨らむ可能性すらある。

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

-

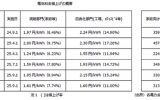

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

NHK

経営再建中の東芝は、イギリスで計画中の原子力発電所の受注を目指して、3年前に買収したイギリスの企業をめぐり、共同で出資しているフランスの企業が保有する、すべての株式を事前の取り決めに基づいて買い取ると発表し、現在、目指している海外の原子力事業からの撤退に影響を与えそうです。