グリーンジョブは補助金で生まれない — 固定価格買取制度の幻想

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)。再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

この取り組みが需要を増やし、量産効果で太陽光発電パネル価格を引き下げ、電力構造を再生可能エネルギー中心へと転換し、経済を刺激する需要を喚起し、エネルギー関連の雇用創出(グリーンジョブ)につながり、原発を必要としない社会がつくれるという主張が行われた。

しかし買い取り制度を導入したドイツでは、グリーンジョブの効果は疑わしい。また米国ではグリーンジョブ・プログラムによる雇用はほとんど生まれなかった。これらの事実を紹介する。補助金だけで産業はつくれないのだ。

1)ドイツでグリーンジョブの雇用は生まれなかった—37万人雇用増のトリック

ドイツ政府は2010年までに37万人の再生可能エネルギー関連の雇用が生まれたと指摘している。

またドイツの太陽電池導入量は世界一であり、その累積導入量は2011年末までで2500万kW弱、昨年だけで約750万kWが導入されている。

ただし、この成果は電気料金を通じた隠れた負担により成立している。買取制度への支払額は、2010年1年間だけで総額136億ユーロ(約1兆3600億円)、一世帯あたりの月額負担額は10.3ユーロ(約1000円)、これは電気料金の15%に相当する。太陽電池への買取価格は、この支払い総額の半分を占めるとされている。

また買取制度による経済的負担が他産業に与えるマイナスの影響を考慮すれば、その雇用は大幅に相殺される。連邦環境原子力安全省(BMU)による2007年の報告書では、2006年における雇用創出は24万人弱だが、経済影響を考慮するとBMUの推計ですら7万人前後に減少する。

BMUは2020~30年にかけても、雇用創出効果があるとする推計結果を出しているが、ライン・ヴェストファーレン研究所(RWI)のフロンデル教授はその意見を批判する。今後も再生可能エネルギー技術を輸出拡大できるという、現状からは想定しにくい前提を置いているためだ。例えば、太陽電池関連技術の輸入総額は14.4億ユーロに対して、輸出額は2億ユーロにすぎない。輸出どころか、輸入の方が圧倒的に多いというのが現状だ。[1]

ドイツの週刊誌シュピーゲルは、1月18日の記事「ドイツ、無計画な太陽光発電計画政策への再評価へ—補助金制度の落とし穴」

でドイツの太陽光の補助金政策への批判が強まり、政府の見直しが検討されていることを伝えている。

2)補助金を出しても太陽光の輸出競争力は強化されなかった

現時点で太陽電池は従来型電源より割高であるため、国内にそれを大量に導入した場合には国民負担の増加となる。その国民負担を上回る、莫大な利益を獲得できれば、自国の経済・雇用にプラスの効果を与える。しかし先進諸国は利益を得ていない。

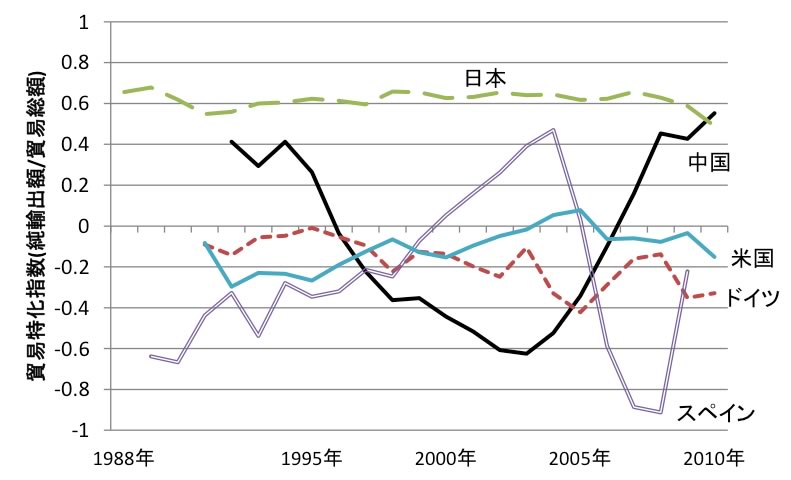

輸出の状況を見てみよう。主要国における太陽電池セルの輸出競争力みるために、貿易特化指数を用いた(図)。この指数は、輸出金額から輸入金額を差し引いた純輸出額の輸出総額に占める割合を示すもので、1に近い方が輸出特化の程度が高く輸出競争力は高く、マイナス1に近い方が輸入特化の程度が高く輸出競争力は低いと判断する。

この結果をみると、第1に日本の貿易特化指数は0.6と期間を通してほぼ一定であったが、近年輸出競争力が低下している傾向がわかる。これは世界市場で太陽電池価格の急速な低下が進む中で、日本メーカーは価格競争力を失い、輸出利益を著しく低下させているためだ。日本の太陽電池輸出量は、2009年と2010年、2年連続で過去最高を更新したが、輸出出荷額は同2年間で2200~2600億円であり、2008年の3700億円と比べ、1000~1500億円程度も少ない。

第2に、ドイツは終始マイナス(すなわち輸入特化である)のに対し、中国は2003年以降、急速に輸出競争力を高めつつあり、2010年では、日本上回る程の輸出競争力をつけていることが分かる。これは、中国国内での太陽電池セルの生産体制が急速に整ってきていることを示すものである。スペインも同じように輸入に特化している。ドイツとスペインは買取制度を導入している。

ドイツとスペインでは太陽電池の国内市場での大量導入が国内メーカーの輸出競争力を高めなかった。中国をはじめとした海外メーカーに参入機会を与え、そのキャッチアップを助ける結果になっていると言えよう。この動きによって太陽電池の価格が引き下がることは、望ましいことだ。しかし他方で、製品単価の下落は輸出利益の低下を意味するので、輸出産業にプラスとはならない。輸出振興とグリーン・ジョブの創出という、2つの目的を同時に追うことは困難であることを示している。

図 主要国における太陽電池セルの貿易特化指数(1988~2010年)

出所 国連統計より編集部作成

3)オバマ政権のグリーンジョブ拡大策は失敗した

2009年に就任したオバマ大統領は政策スローガンの一つは「今後10年間でクリーンエネルギーの雇用500万人創出」だった。現時点で実際には国内の雇用創出にほとんどつながらなかったとする批判が高まっている。日本でも大きく報道された太陽電池ベンチャー、ソリンドラ社の破綻(2009年に政府から5億3000万ドルの融資保証を受けたが、その大半が回収不能)とほぼ同じ昨年9月に、労働省の監察総監室は、同省雇用訓練庁による「グリーンジョブ・プログラム」の評価リポートを公開した。

同リポートによれば、2011年6月末までに支出されたグリーンジョブ関連の1億6200万ドルの支出効果として、①研修・訓練への参加者目標は12万4893人であったが、実際の参加者は52732人(約40%)であること、②雇用者目標79854人に対して、実際に雇用されたのは僅か8035人(10%)であり、その後6ヶ月以上継続して雇用されたのはそのうち約1000人(1.3%)に過ぎなかったとしている。[2]

これを受けて、下院の監視・政府改革委員会は、同プログラムは雇用一人生み出すのに15万7000ドル(約1500万円)もの予算を費やしており、その見直しの必要性を訴えた。[3]

オバマ大統領は2012年1月の一般教書演説で、再生可能エネルギーの拡大を訴えたが、その前途は多難だ。

これらの結果は何を示唆するのか。どのような発電をおこなっても、消費者の使う電気の質には差がない。その供給を従来型電源から再生可能エネルギーに代替した場合に、コストの高い電源を利用すれば経済全体に負担を増やす。

買取制度に過大な期待を持つのではなく、欧米の経験と、日本の深刻な経済・財政状況を踏まえた、合理的な判断が求められている。

[1]Economic impacts from the promotion of renewable energies:The German experience

[2]米労働省「グリーンジョブ・プログラム」の評価リポート

RECOVERY ACT: SLOW PACE PLACING WORKERS INTO JOBS JEOPARDIZES EMPLOYMENT:GOALS OF THE GREEN JOBS PROGRAM

[3]米連邦議会下院の監視・政府改革委員会のリポート

THE GREEN ENERGY DEBACLE: WHERE HAS ALL THE TAXPAYER MONEY GONE?

関連記事

-

「ブラックアウト・ニュース」はドイツの匿名の技術者たちがドイツの脱炭素政策である「エネルギーヴェンデ(転換)」を経済自滅的であるとして批判しているニュースレター(ドイツ語、一部英語、無料)だ。 そのブラックアウト・ニュー

-

米国保守系シンクタンクのハートランド研究所が「2024年大統領選の反ESGスコアカード」というレポートを発表した。大統領候補に名乗りを上げている政治家について、反ESG活動の度合いに応じてスコアを付けるというもの。 これ

-

ドイツの温室効果ガス排出量、前年比10%減 3月15日、ドイツ連邦政府は2023年の同国の温室効果ガス排出量が前年比10%減少して6億7300万トンになったとの暫定推計を発表した※1。ドイツは温室効果ガス排出削減目標とし

-

国際環境経済研究所の澤昭裕所長に「核燃料サイクル対策へのアプローチ」を寄稿いただきました。

-

バイデン大統領は1.5℃を超える地球温暖化は「唯一最大の、人類の存亡に関わる、核戦争よりも重大な」危機であるという発言をしている。米誌ブライトバートが報じている。 同記事に出ている調査結果を見ると「人類存亡の危機」という

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

ニュースの内容が真実かどうかということは、極めてわかりにくい。火事のニュースは、それが自分の家の近所なら正しいとわかるが、火災の原因となると、果たして報道が正しいのかどうか? 自分で内容の真偽を確かめられるニュースなど、

-

サントリー、水クレジットの認証組織 資源の再生量評価 サントリーホールディングス(HD)は、地下への水の浸透量を増やすことで創出する「ウオータークレジット」など生物多様性クレジットの仕組み作りに乗り出した。 (中略) 水

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間