核燃料サイクルとは何か — 期待と困難が併存、政治的問題に

核燃料を「使い続ける」考え

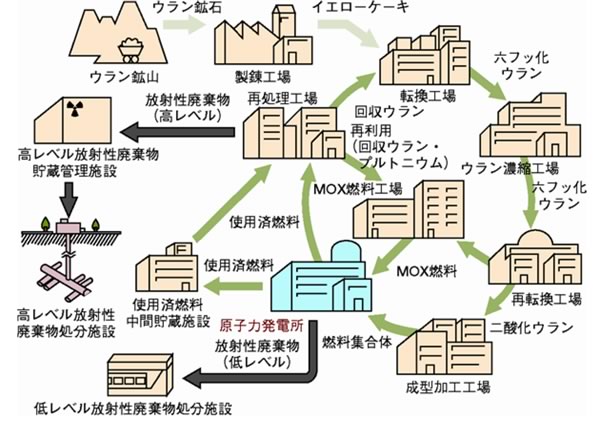

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

使用済み燃料の9割は再利用が可能であり、使い続けることで、エネルギーの有効利用をしようという考えだ。日本は無資源国であり、1970年代から80年代に、この考えは歓迎され、エネルギー政策の中に取り込まれていきた。

図1 核燃料サイクルのイメージ図(経済産業省資料より)

原発問題はこれまで、「使用済み核燃料をどのように扱うか」という点に批判が集まってきた。さらに福島第1原発事故でこの問題は関心が集まった。使用済み燃料が原発内に保管されていた。一連の原発での水素爆発や再び起こる可能性や地震や津波によって、その燃料が損傷することが懸念された。そのために、この問題が注目を集めた。

経産省によれば、使用済燃料の貯蔵量は11年末時点で約1万4800トン。大半は全国の原発で一時保管されている。ただし、その余地が少なくなっている。この方法では10年以内に、燃料保管の場所がなくなる。

現在、青森県むつ市に中間貯蔵施設が建設中だ。(青森県ホームページ)また青森県六ヶ所村の日本原燃の燃料再処理工場が現在試運転を行っている。ただし稼動のめどは立っていない。当初予定されていた7600億円の建設費用は、現在予定で2兆2000億円まで膨らんでいる。また建設計画が1989年に決定し、2010年までの稼動を目標にしたのに、今でも完成していない。現時点では燃料の再処理の一部は、英仏で行われている。

GEPRは10月9日の更新で掲載した2つの論説「したたかに堅持すべき再処理リサイクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」「放射性廃棄物の処分、対策の紹介 − 「地中処分」と「核種変換」 」で、問題への意見を紹介した。

「直接処分」というもう一つの選択肢

問題はこの政策をどのように判断するかだ。原発についてどのような考えを持とうと、使用済み燃料は今、日本に存在している。これをどうするか、決断をしなければならない。

原子力発電を止める場合に、当然、使用済み核燃料を再び使う必要はなくなる。しかし政府が9月に取りまとめた「1930年代に原発ゼロを目指す」とした「革新的エネルギー・環境政策(概要)」は、核燃料サイクルを続けると記載して、その矛盾が批判を集めた。

燃料の処分方法は、核燃料サイクルに使うか、直接処分をするかの2つだ。また核燃料サイクルで再処理するにしても、高レベル放射性廃棄物は発生してしまう。

直接処分とは、燃料集合体をほぼそのままの形でキャスクに入れて、地中につくられた特殊な施設内で保管するものだ。この種の廃棄物が生物への影響がないまでに放射線が減らせるには、10万年の時間が必要とされる。そのために、管理の先行きが見えず、この点も問題を複雑にする。

各国とも最終処分の方法については、政治的な議論が生じ、決めるまで遅々とした時間がかかる、もしくは決まらない状況が続いている。しかし、主要国の中で、「方針さえ決まらない」という状況になっているのは日本だけだ。

核燃料サイクルへの批判

燃料サイクルについて、肯定する主張は前述のコラム「したたかに堅持すべき再処理リサイクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」で、掲載している。

この政策の批判は、反原発の主張に付随したものに加えて、次のようなものがある。

1・経済性で全量再処理より費用がかかる。

内閣府原子力委員会の試算によれば、「全量再処理」「再処理・直接処分併用」で14.4兆円から18.4兆円。一方で全量直接処分は8.1兆円〜14.8兆円と試算されている。しかし、この試算は前提で変る。

2・核兵器に転用されるリスクがある。

再処理の過程で毒性の強く、また核兵器にも使われるプルトニウムが抽出され、これが危険であるとの指摘がある。ただし、これは核物質を扱うどの段階でも、リスクが存在する。

3・高速増殖炉もんじゅ、青森県六ケ所村で建設中の核燃料再処理施設など、計画を実現する手段で技術トラブルが続き、稼動のめどが立っていない。

どのような方法を選択するにしても、使用済み核燃料の問題にはさまざまなコスト、また選択の難しさがある。さらに、核物質への恐怖から、関係者の合意形成がとても難しい。

GEPRではこの問題について読者の意見を募集している。投稿は info@gepr.org まで。

(2012年10月9日掲載)

関連記事

-

日本でも縄文時代は今より暖かかったけれども、貝塚で出土する骨を見ている限り、食べている魚の種類は今とそれほど変わらなかったようだ。 けれども北極圏ではもっと極端に暖かくて、なんとブリや造礁サンゴまであったという。現在では

-

核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。

-

(1)より続く。 【コメント1・ウランは充分あるか?・小野章昌氏】 (小野氏記事「ウランは充分あるか?」) 無資源国日本ではエネルギー安全保障上、原子力しかない。莫大な金をかけて石油備蓄しているが、これは1回使ったら終わ

-

きのうの日本記者クラブの討論会は、意外に話が噛み合っていた。議論の焦点は本命とされる河野太郎氏の政策だった。 第一は彼の提案した最低保障年金が民主党政権の時代に葬られたものだという点だが、これについての岸田氏の突っ込みは

-

今週、ドイツ最大の週刊紙であるDie Zeit(以下、ツァイトとする。発行部数は100万部をはるかに超える)はBjorn Stevens(以下、スティーブンス)へのインタビューを掲載した。ツァイトは、高学歴の読者を抱えて

-

経産省は高レベル核廃棄物の最終処分に関する作業部会で、使用ずみ核燃料を再処理せずに地中に埋める直接処分の調査研究を開始することを決めた。これは今までの「全量再処理」の方針を変更する一歩前進である。

-

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間