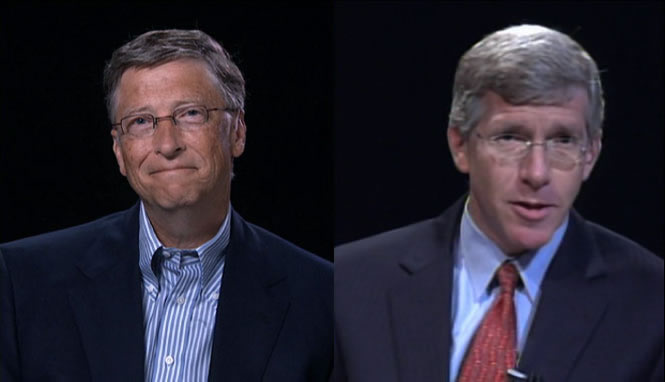

国際協力によるコスト引き下げがイノベーションの鍵 — ビル・ゲイツ、福島事故後の原子力エネルギーを語る(下)

「とてつもないイノベーションの可能性がここにある=ビル・ゲイツ、福島事故後の原子力エネルギーを語る(上)」に続き、ゲイツ氏の対談を掲載する 。

ゲイツ氏とポネマン米エネルギー省次官

原子力は最も安全なエネルギー源の一つ

−−ご承知のとおり、福島原発事故の後で、私たちは安全面においてこれ以上ないほどに慎重になる必要があります。やれることはすべて行わなければなりません。各国の政府に対して何かアドバイスありますか。

ゲイツ 非常によいニュースとしては、ソフトウェアのシミュレーション能力がこれまでにないほど、劇的に向上しているということがあります。私たちは旧型の原子炉を前にしても、それに対してハリケーン、火山噴火、津波、 その他あらゆる種類の極限状況を含めて徹底的にシミュレーションを行えます。そして起こりうる事態の経過についてより適切に予想することができます。

このシミュレーション能力と、パッシブセーフティ(受動的安全:原子炉の場合は、事故時に対応しなくても自然と停止、冷却できる構造にするという考え)を備えた設計を行う能力を組み合わせることによって、これからはこれまでに世界中で構築されてきた中でも、最も安全な発電プラントとなる原子炉をつくることが可能になります。

原子力についてですが、悲劇を産むこともあります。福島の事故はまさに悲劇でした。しかし原子力の全体的な成績は、1時間に発電できるギガワット数など、どのような評価基準を用いても、それほどひどいものではありません。多くの見地において原子力はすでに最も安全なエネルギー源の一つであると言えます。しかし私たちがさらにうまく原子力と付き合って行くことが求められているということについては、疑いの余地はありません。

原子炉の極限状態をどの程度までシミュレートする必要があるのかについて、規制当局が方針を持ち、示すことが理想的です。そうすることで革新的な設計を生み出すでしょうし、実際に乗り越えなければならない制約について正しく理解することができるのです。

−−職業人としての生涯を通じて、イノベーターであり続けてきたあなたの観点から見た時に、私たちの目の前に存在する数々のエネルギーのすべてにわたる波及効果をもたらしえるイノベーションを産むためには何が必要でしょうか。またそれが起こりえると思いますか。

対象が触媒であれ、特殊な性質を持つ複合繊維であれ、素材であれ、それらを熟知して、合理的な設計基準に基づいて新たな工夫を見つける能力を持つことによって、そうした技術革新は産まれるでしょう。

私たちが何かを理解する場合や、何か物事に対処しようとする場合には、複雑なコンピュータコードの中にしばしば反映されている、科学的な進歩を通じて行われています。こうした幅広い科学知識の存在が、技術革新にどれだけ有益なことであるかが、過小評価されていると思います。

また適正な規制の枠組み内におけるイノベーションの速度も考えなければなりません。この速度も正しく評価されていません。この評価を行おうとしているARPA-E(米国エネルギー省高等研究計画局)の活動を知った時に、私は非常に感銘を受けました。なぜなら、ここではエネルギー関連の仕事に関わっている人々の活動だけに注目するのではなく、関連の作業で用いられ、よりよい設計を行うために役立つ周辺ツールについても、関心を持って対応して研究開発支援を進めようとしているためです。

そして原子力のイノベーションについては、私は楽観的です。原料分野における進展やシミュレーション、 基礎科学分野の現象に関する理解の深まりなどを確信しています。 そして私は、私たち人類が必要とするものを手に入れることができるだろうと考えています。

しかし、ここでもやはり障壁が存在しているので、有意義なイノベーションを獲得するためには、そのものの価値に値するよりも、はるかに長い時間が必要となるように見えてしまいます。

原子力研究の国際共同体が必要だ

−−民間分野からの企業の参入を促すために、政府がなすべきことは何でしょうか。

従来は原子力分野の開発は、米国、日本、またはフランス国内で、それぞれがいささか孤立した状態で行われてきたと言えるかもしれません。しかし現在は莫大な資本費用や時間の投入を前提として、イノベーターは世界のマーケットに眼を向けています。

そこで各企業は、国によって異なる規制当局の着目点について理解をする必要があります。「ある国では適用可能な根拠に基づくアプローチが、他の国でも適用できるようにすることは可能か」とか、あるいは「技術を融合することは認められるのか」などの問題です。

多くのインセンティブを促す制度では、新技術が単純に一つの場所から出現するもののように捉え、分類しようとします。将来の原子炉は、米国はもちろん、フランス、日本、さらにインドや中国やその他、多数の先進国の技術を融合して設計されるようになると、私は考えています。

国際的な原子力共同体が存在するようになり、その協力が進めば、各国の規制上の承認を獲得するために提示される根拠が共通して使われ、これらのプロセスを合理化することにつながります。これはイノベーションのために決定的に重大な条件であると考えています。

私は以前、自分のかかわる原子力関連のベンチャー企業のテラパワーの操業資金を調達しようとした時に、95%の投資家は、「原子力分野は何をするにも時間がかかりすぎる」と言うばかりでした。モデリングや可能性を示すことによって、少数の人たちには納得してもらうことができましたが、それはなかなか難しいことでした。

太陽光やクリーンコールと比較した場合に、リスクがあると思われがちな原子力に投資意欲はかなり低くなってしまいます。ですから原子力の事業を行う人は、明確で、首尾一貫していなければなりません。困難なのは、その投資が地球規模とならざるを得ないことです。なぜなら、その程度の市場規模で初めて投資が収益を出せるからです。

−−投資を奨励するために政府が、行うべきことはあるでしょうか。

規制関連事項の合理化が真っ先に挙げられます。もし原子炉の設計が新規で変ったものであろうものなら「いいえ、そんな設計は認められません」とか、「はい。それならつくってもよいですよ」など、単に黒か白かという単純な反応をしてくれる監督行政機関など、絶対に存在しないでしょう。

一連の手続きを済ませてからやっと新案を通し、そしてやっと広く商業ベースで利用できるようになるのです。もちろんそれは手続きが、滞りなく進んだと仮定してですが。

ご承知の通り、世界中で使用されている商用炉の設計には本質的な部分で多くの類似性があります。一方で、テラパワーの原子炉もそうですが、画期的な設計、モジュラー式のものは規制当局がこれまでずっと見てきたものと少し違います。「福島の事故後の状況で、誰もが新しい視点から世の中を見つめているこの時代に新しい原子炉をつくるべきではない」と考える人も、規制当局の中にはきっといるでしょう。

安全性、および経済性の両面から見て、2011年現在の私たちは、原子炉が実際に建設された20年前、あるいは40年前よりも賢くなっていると考えてよい理由は十分にあります。お分かりでしょう。物理学、シミュレーションや原料に関する知識は、当時とは比較にならないのですから。

事業者がパッシブセーフティの制約に基づいて、安全性をとてつもなく高く設定するようにしなければならないことは当然です。しかし、できれば文字通り「実物を作る」ということではなく、どの規制当局も少なくとも予備検討としてシミュレーション試験の運転を行えるようにしてほしいのです。これがやろうと思えばできる具体的な方法ではないでしょうか。

このように、この領域に参入している企業の数は非常に限定されていますが、それらの存在はとても重要です。ですから企業と研究活動の担い手として、私はテラパワーで若い人材を積極的に雇用してきました。大学でしかるべき教育を受けた非常に優秀な若者たちです。

大学について言えば、この種のカリキュラムを継続して、新分野の刺激的な仕事がここに存在することを優秀な若者たちに知らせていただきたいですね。

(2012年10月29日掲載)

関連記事

-

政策家の石川和男さんが主宰する霞が関政策総研のネット放送に、菅直人元首相が登場した。

-

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

薩摩(鹿児島県)の九州電力川内原子力発電所の現状を視察する機会を得た。この原発には、再稼動審査が進む1号機、2号機の2つの原子炉がある。川内には、事故を起こした東電福島第一原発の沸騰水型(BWR)とは異なる加圧水型軽水炉(PWR)が2基ある。1と2の原子炉の電力出力は178万キロワット。運転開始以来2010年までの累積設備利用率は約83%に迫る勢いであり、国内の原子力の中でも最も優良な実績をあげてきた。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。6月2日に「京都議定書はなぜ失敗したのか?非現実的なエネルギーミックス」を放送した。出演は澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長、21世紀政策研究所研究主幹)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明が務めた。

-

けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー

-

原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼

-

欧州の環境団体が7月に発表したリポート「ヨーロッパの黒い雲:Europe’s Dark Cloud」が波紋を広げている。石炭発電の利用で、欧州で年2万2900人の死者が増えているという。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間