原子力発電所事故時の組織力とは ?「検証 東電テレビ会議」と公開映像

(IEEI版)

福島原発事故、画像が示した混乱

昨年10月に公開された東京電力社内のテレビ会議の模様を見た。福島第一原発免震重要棟緊急対策室本部と本店非常災害対策室とのやりとりを中心に、時々福島オフサイトセンターを含めたコミュニケーションの様子の所々を、5時間余り分ピックアップして、音声入りの動画を公開したものだ。また、その後11月末にも追加の画像公開がなされている。

もちろん、これで全貌が分かるわけではない。ただ、これだけの画像公開でも、丹念に見ていれば、事故時のコミュニケーションや事態のコントロール、組織マネジメント等に関して、どこに問題があったかがある程度理解できる。きれいに整理されて文章化された事故調の報告書などを読んでいるだけでは、関係者が動き回る情景や現場での口頭のやりとりの状況を想像したりすることは難しかった。

もちろん、私は原子力関係の技術者ではないので、技術に関連した情報の処理や、打たれた事故対策が正しかったかどうかは評価できない。しかし、こうした異常時において、より効率的・効果的な意思決定をするにはどうすればよいかについて、感じたことはある。

責任はどこに 危機の時に不明確

最も深刻な問題は、物事の処理をする際の組織体制と各人の権限と責任が、上から下まで不明確だったことである。作業を指示したり、情報の報告を求めたりする際に、その指示の名宛て人を明示せずに「○○という作業、誰かやってくれ」「○○を知っている人は誰だ」「○○について判断お願いします」などという会話が多いことが目立つ。これでは、必要な作業があっても「自分の仕事だ」と自覚することができない。また、その結果はどの程度まで達成することが求められて、いつまでに誰に報告すればよいのかも分からない。

その関連で、権限と責任が明確ではない人が、事態の解決について意見を述べることが散見される。しかし、これは当然現場を混乱させる。では、現場を混乱させる原因になるという自覚をその本人が持つように求めようと思っても、実際にはその本人は善意や責任感でそうした意見を述べているつもりだから、そのような自覚を持たせることは至難の技だ。むしろ、こうした異常時には、ライン以外の人がどんな実績を持っていようと、どんな有識者であろうと、判断の現場に身を置いたり、ライン意思決定権限者の許可なく発言したりすることを禁じるべきである。

一方、権限と責任が明確な人が、事態の判断や必要な作業について明確な「指示」ではなく「感想」めいたことを言う場面も多い。それを聞いた方は「で、どうすりゃいいんだよ」と苛立たしい思いを持つだろう。ラインの最終意思決定者は、異常時には自分の言葉は全て「命令」だと認識して発話する必要がある。これを本人の資質如何にかかわらず、システム的に確保するためには、異常時においてさえも節目節目での判断や指示は、可能な限り文書化することだ。もちろん、それが異常時において非常に困難なタスクだろう。

しかし、今回の官邸での会議の議事録欠損問題や、東電社内テレビ会議で一度決めたことを(そのことを知らなかった人が)再度蒸し返している場面があったりする問題を見れば、文書作成は、どんなに困難であっても、一人専任にしてでも遂行すべきタスクだ。平常時に様々な文書のフォーマットを決めておくことによって、異常時の文書作成では、指示内容の記述に専念できる。

責任のなさが情報伝達の混乱を産む

下からの報告がある際にも、大部屋にいる全員に対して口頭で述べられる場面が多い。その方法では、情報を同時に共有する効果はあっても、報告を受けて判断をする必要がある人間にとっては、対話的なコミュニケーションが必要であるはずなのに、それが実現しない。実際、テレビ会議で重要な案件を協議している際に、情報共有ということで別の報告が大きな声で入ってくることがある。これでは、集中力が乱されるうえに、実際上お互いの発言が聞き取りにくくなる。情報共有の報告と判断のための会議については、別システム上を行える通信システムを整備すべきだろう。

さらに、下の方から重要な件について「これこれこういう状況なのですが、判断お願いします」とテレビ会議につながっている全員に向かって提起される場面がある。もちろん、さまざまな判断が、それぞれのラインで行われている。しかし、平常時ではさまざまな部署の了解を取りながら進めているため、こうした異常時にも、意見がありそうな部署全体に対して、「こうした案件を進めるに当たって意見ないですね?」と聞いてみる癖がついているのだろう。

しかし、これでは最後に誰が判断すればよいか分からないし、意見があっても黙ってみているだけということが多くなってしまう。明らかにリスクヘッジだけのための意見を述べられても困るが、有益な意見まで出てこない状況にしてしまうのは本末転倒だ。今後、事故時において、どういう人員がどういう形で集まって、どういう方法で情報を収集・報告し、誰が最終判断をしてその判断を作業指示としてどういうラインで伝えていくのかについての基本骨格を定め、それをもとにしてシミュレーションを積み重ねてトレーニングしていく必要があると、私は強く感じた。

朝日新聞記者らの批判

昨年12月に刊行された「検証 東電テレビ会議」(奥山俊宏/小此木潔/木村英昭/杉本崇、朝日新聞出版)は、同じ公開されたテレビ会議画像を基に、各種事故調の報告書や独自取材で得た情報を織り交ぜながら、福島第一原発事故直後の東電の対応を検証している。同書が指摘する問題点は、次の3つである。(情報開示についての問題点も強く批判しているが、本書が報道機関によって記されていることから、ここではあえて取り上げない。後述参照)

1)消防車やポンプの操作などの事故時に最重要となる作業が、自社社員で対応できず、協力会社頼みとなっていたこと

2)バッテリーなどの資機材、食飲料などの確保について、兵站が整備されていなかったこと

3)現場の実情がわからないまま、現場に負荷をかける本店や政府が手前勝手に仕事を進めたこと

これらの指摘は、それぞれ正鵠を射ているといえよう。一方、こうした書物にありがちなことではあるが、それぞれの指摘が批判に終わって、その改善にどのように取り組んでいくべきなのかということについては、ほとんど考察されていない。

危機にある現場と情報発信・管理の緊張をどうするべきか

特に、こうした報道機関は事業者や政府に情報開示を強く求めるが、実は現場で判断・指令を行う者は、そうした外部からの情報開示の要求や内部上層部からの問い合わせなどの「情報要求」から、むしろ「遮断」されなければならない。テレビ会議画像を見る限り、吉田所長は、テレビ会議上で飛び交うさまざまな情報によって、周りにサポートされていたというには程遠い状況に置かれていた。

むしろ、吉田所長が自分自身で叫んだように、「ディスターブしないでくれ」と言いたくなるような情報錯綜と正式な意思決定権者ではない者からの要求・催促に悩まされ、冷静沈着な判断ができない状態に陥っていたのである。

今後、シビアアクシデントが生じた際には、現場のリーダー(発電所長)から原子力災害対策本部長たる総理までは、意思決定ラインの縦を多くとも3−4層程度に止めるとともに、むやみに横に拡大しないよう、意思決定ラインを情報洪水と開示要求から遮断することをどう実現するかが大きな課題となる。

同じ12月の13日に、NHKのクローズアップ現代で「瀬戸際の内部改革」という番組が放映されていた。私がブログで取り上げた東電の原子力に関する内部改革に密着取材したものだ。

朝日新聞の書物とこのNHKの番組を続けて見ると、東電が自らの事故対応について、同書に指摘された点も含めて相当真剣に反省し、何をしようとしているかがよく分かる。

より詳しい文書は東電ホームページで入手できる。この改革への試みは、ぜひ他の事業者にも伝播していってほしいものだ。

できれば各社東電のこのチームに、例えば自社の原子力部門の中堅を出向させて、そのプロセスを学ばせてはどうだろうか。東電も他社も、こうしたアイデアについては躊躇するかもしれないが、福島原発の事故は「ああいう企業体質の東電だから起こったのであって、自社では起こらない」という安全神話は、もうありえないはずだ。もちろん、「出向」でなくともいいが、原子力発電に対する信頼回復のためには、どの社においても、何らかの形で、ぜひ東電の原子力組織改革の行方を綿密にフォローしてもらいたいものである。

(2013年1月15日掲載)

関連記事

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

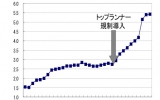

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1

-

2017年3月21日記事。電力需要の減少と再生可能エネルギーの伸びで、2030年に日本国内の火力発電所の発電量が15年比で4割減るとの分析を、米研究機関「エネルギー経済・財務分析研究所」(IEEFA)が21日付の報告書で発表した。

-

地球温暖化の予測は数値モデルに頼っている。けれども、この数値モデルにはパラメーターが沢山あって、それを操作する(=モデル研究者は「チューニング」と呼んでいる)とその予測はガラガラ変わる。 このことは以前から指摘されてきた

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は生態系への気候変動の影響。 本文をいくら読み進めても、ナマの観測データがとにかく図示さていない。 あったのは、以下の3つ(いずれも図の一部

-

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。 この「バックアップ」という

-

台湾のエネルギー・原子力政策が揺れている。建設中の台湾電力第四原発をめぐって抗議活動が広がり、政府は建設の一時中止を表明。原子力をめぐる議論で反原発を標榜する一部の世論が政府を引きずり、日本と状況がよく似ている。台湾の人々の声を集めながら、民意と原子力の関係を考える。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間