今週のアップデート — 原発事故からの復興のために(2013年3月25日)

今週のアップデート

福島では原子力事故の後で、放射線量を年間被曝線量1ミリシーベルトにする目標を定めました。しかし、この結果、除染は遅々として進まず、復興が遅れています。現状を整理し、その見直しを訴える寄稿を、アゴラ研究所フェローのジャーナリスト、石井孝明氏が行いました。

福島で原発事故と東日本大震災に被災した、元原子力企業勤務の北村俊郎氏のコラムを紹介します。補償と除染が、福島でさまざまな波紋を広げています。

提携する国際環境経済研究所(IEEI)の澤昭裕所長のコラムです。おそらく、社会に熱気が原子力をめぐってないために、自民党政権でも原発推進にならないと分析。だからこそ、批判を受け止め冷静に議論できるのではという期待を述べています。

今週のリンク

1)「東日本大震災2年 除染に思う」

福島県在住の作家、玄侑宗久氏が出演したNHKの放送コラム「視点・論点」の文字起こしです。「正しく怖がること」「(他地域の人が)恐怖でいたずらにストレスをかけないこと」などを居住者の視点で、訴えています。さらに年間被曝量1ミリシーベルト基準にも、必要性について疑問を示しています。

2)「放射性物質の除染と汚染廃棄物処理の課題–福島第一原発事故とその影響・対策」

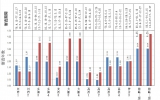

2013年3月刊行の国立国会図書館の調査リポートです。国会図書館は政策問題のリサーチを行っています。やや古くなりましたが、除染をめぐる状況を概観しています。

元経産省の政策家である石川和男氏は経済誌ウェッジへ寄稿した論考です。電力自由化の名目の下で発送電分離が行われようとしています。しかし現状で合理性はないと石川氏は指摘。かつて電力の規制改革にかかわった経験を活かして、原子力の国の関与の明確化、そして東電の再編を考えながら、業界再編案を示しています

ニューヨーク・タイムズ紙の3月19日記事。元タイトルは「N.R.C. Votes for Upgrades to Some Reactor Vents」。ベント装置の原始炉への設置が5人の委員の3人の反対で否決されました。ベントは原子炉内の圧力が高まった場合に、炉内の蒸気を逃がすことで、福島原発事故でも行われました。日本の原子力規制委員会は一基300億円とされるこの装置の設置を、日本の原発に義務づけようとしています。米国との判断の違いを参考に、日本の政策の合理性を考えるべきでしょう。

関連記事

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

日本では殆どの新聞に載っていませんが、6月10日にスウェーデンの与党(社会民主党、緑の党)、野党(穏健党、中央党、キリスト教民主党)の5党が、「原子力発電に掛けていた高額な税金を廃止して、原子力発電の継続を支える」ことに合意しました。

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

「手取りを増やす」という分かりすいメッセージで躍進した国民民主党が自公与党と政策協議をしている。最大の焦点は「103万円の壁」と報道されている。 その一方で、エネルギーに関しては、国民民主党は原子力発電の推進、ガソリン税

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

1.ネットゼロ/カーボンニュートラル 東京工業大学先導原子力研究所助教の澤田哲生氏が、ネットゼロ/カーボンニュートラルの意味について説明している。 ゼロカーボンはいばらの道:新たなる難題 引用すると、 ネットゼロ/カーボ

-

ドイツの地金 ロシアのウクライナ侵攻で、白日のもとに晒されたことがある。 それは、脱炭素政策に前のめりなドイツが実はロシアの天然ガスにドップリと浸かっているという事実である。ドイツのエネルギー政策の地金が出てきたとでも言

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間