成功した硫黄酸化物規制政策 — 脱原発、対中国で参考に

環境規制での過去の成功から知恵を学ぶ

国の予算の使い方が、今批判を集めている。国の活動には、民間と違って、競争、市場による制約がないため、予算の無駄が生まれやすい傾向があることは確かだ。

しかし政府の関与がすべて悪いものなのだろうか。歴史から学ぶと、日本の産業政策が成功した例も多い。産業を育てる、つくるというのは官主導ではなかなか難しかったし、失敗の連続だ。しかし市場が規律しない環境規制への対応、競争ルール作り、基礎研究では日本では成果の上がった例がある。その中から、1960年代から現在まで行われた大気汚染の原因となる硫黄酸化物(SOX)の規制について、まとめてみよう。

この政策の教訓は今日的な意味を持つ。現代の日本のエネルギー問題での重要な論点は「今後は原発が長期に渡って使えなさそうだ」ということ。福島原発事故による世論の批判の中で政治が混乱している。新設の原子力規制委員会は、厳しいのみの規制、裁量行政を繰り返して、電力会社に原発を使わせないという結果をもたらしている。おそらく、この混乱は長期化するだろう。

その結果、省エネが必要になる。また脱原発を求める多数の人の声を受けて、目標を定めて原子力の比率を市民の意見を集めて管理することが、政治的な課題になっている。また地球温暖化対策で、CO2の削減も引き続きエネルギー政策の課題だ。

「目標を設定し、それを達成する」。当たり前の政策の姿だが、公共的な数値目標を設定し、その実現が今後求められる機会がエネルギー政策では、これまで以上に増えそうだ。過去のSOX規制の成功の教訓は、現代日本にも活かせる。

さらに中国の大気汚染は深刻で、西日本が被害を受ける可能性がある。これは暖房、発電での石炭の利用、車の増加に連動したガソリン、軽油の使用増というエネルギー問題と絡む。日本の経験を提供することは、日本と中国双方の利益となる。

民間の力を重視した60年代からのSOX規制

硫黄酸化物(SOX)は、主に石油、石炭のなどの化石燃料を燃やすことによって発生する。これ大気汚染物質として、ぜんそくなどの原因となる。工場と自動車が大きな発生源だ。

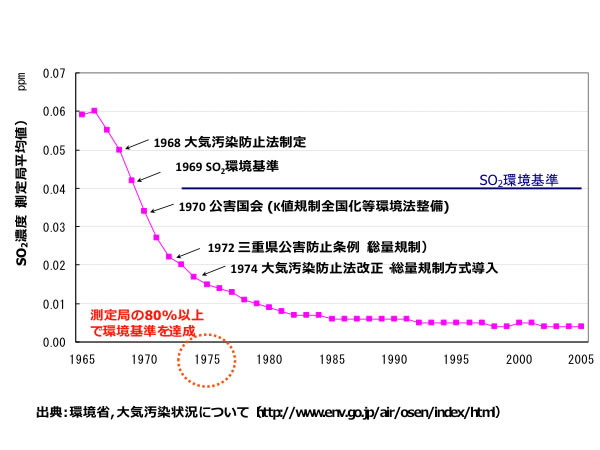

図表1は1965年から2005年までの日本の大気汚染の推移を示したもの。SOX濃度は一貫して減少している。75年には測定局の80%以上で環境庁(当時)の環境基準を達成した。その後は安定し、現在は環境省の定めた環境基準を全国のすべての観測局で達成している。

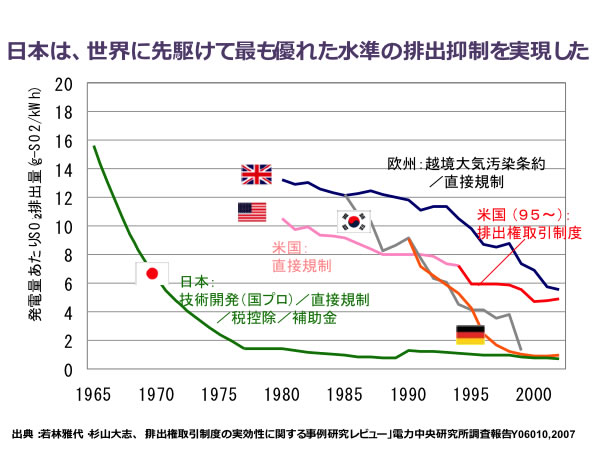

この結果は国際的に比較しても優れたものだ。図表2は各国のSO2(二酸化窒素)の発電設備における排出量を比較したものですが、日本では1970年代半ばに達成した基準を各国は1990年代後半になって、ようやく実現できた。

これは政策の優れた後押しがあったためだ。技術開発、税制優遇措置、規制、協定の四つの政策が関係業界との調整の結果連動して行われた。

通産省はまず、技術と税の工夫を示した。対策設備を導入する場合に税制上の優遇措置が適用された。技術開発では、排ガスから硫黄分を取り除く排煙脱硫設備の企業研究を国が支援し、同省の外局だった工業技術院も関与した。公的金融である日本開発銀行からの低金利の特別融資も行われた。融資の活用は、硫黄分の少ない重油燃料の導入でも行われた。燃料や世界の新技術の輸入の際にも、関税を減らすなどの優遇策が行われた。

規制では、大気汚染防止法が1968年に制定され、それが次第に強化された。「K値規制」と呼ばれる、ガスに占めるSOXの割合を示す全国一律の基準が示され、それを達成することを求められた。規制は各工場へのヒアリングに基づき決まった。その規制では導入時点では緩い目標を定め、数年後に引き上げる形の規制を繰り返した。

各事業所のSOXの排出総量にトップダウンに上限を設定することは原則として行われなかった。あくまでも、企業活動として実施可能な範囲で技術的な裏付けがとれる範囲に基準値が設定されていった。

そして大規模な事業所は1970年代、自主的に国や自治体と公害防止協定を結び、法律が定めるよりも厳しい水準で公害対策を行うようになった。これらの措置が、相互に関連して事業者はSOXを減らしていった。

現代の政策への教訓

環境の改善活動では、その実践でPDCA(計画→実行→点検→改善)を実行し続けることが、成果の上がる手法とされている。環境規格ISO14001も、このような方法を行う。日本の政策は1970年代に、そうした取り組みを実現していた。またその手法は、規制のかかる現場の意向を重視する「ボトムアップアプローチ」だった。

こうした取り組みは、現代の日本に応用できないだろうか。

福島原発事故以降、エネルギー政策で経産省が信頼を失墜させてしまう。菅直人元首相のような素人政治家、そして専門性の少ない人を集めた特別委員会が乱立して、エネルギー政策に影響を与えた。これは政権交代後の今でも悪影響を与えている。

昨秋発足の原子力規制委員会は、原発を運営する電力会社との意見交換、情報の共有も行っていない。それなのに電力会社に厳しい原発の規制を加えようとしている。

日本は原発が稼動していないために、電力不足に直面した。それなのに、電気を使う側の企業と消費者との、使い方の議論が深まっていない。政府と電力会社によって強制的な電力カットは震災直後にあった。また工場の減産で、2011年の夏は関東地区で前年比のピークから18%の節電、他の日も毎日10%前後の節電を実施した。しかし、それは自発的な努力で、かなりの無理によって達成された。節電の教訓もその後に活かされ、社会に共有、政策に反映しているとは言い難い。

エネルギー政策全般に混乱が目立つのだ。そこでは規制、そして政府、事業者、市民の対話の失敗が繰り返されている。

なぜ規制は成功したのか

翻って1960年代のSOX規制政策が機能した理由を考えてみよう。

1・科学的な分析に基づいて、正しく、単純な政策目的が設定された。また検証が事後的に科学的に行われた。

科学的研究が、政策決定の際に「硫黄酸化物を減らす」という目的に正しく要約されて、それが目標になった。また数値が科学的測定によって公表され、結果が衆目の中で検証された。

「きれいな大気」という民意は尊重、反映されたが、その実現は企業が担った。素人の政治家、有識者とされる事情を知らない一般人が政策に過度に干渉しなかった。感情論ではなく、現実を元に政策が計画、実行された。

2・実施においては決定までに当事者の意見を聞き、それを反映した目標が設定される現実的な対策が行われた。

企業への非現実的な規制や懲罰、過剰負担を加える発想はこの政策からは見えない。関係者が集まり、話し合う仕組みが、政策の中に取り入れられた。その結果、「まず規制」という対応ではなく、企業活動に負担にならない、現実的な形で政策がまとめられた。

3・政策の実施では、政府の計画ではなく、担い手の企業が活動しやすい仕組みをつくった。

政策の担い手である企業の活動が重視された。削減対策を行う企業、そして対策機器をつくる企業を誘導する政策がとられた。

またSOX規制では政策協定という形で民間の工場が、地域社会と取り決めを結び、排出削減策を展開した。これは評価したい。これは70年代に公害で苦しんだ、欧米でも広がった。日本を含めて、相互に政策手法が影響しあったとされる。

福島事故後に反原発デモが広がった。それは電力会社をまず攻撃し、「原発を止めろ」と、一部の人の考えの押しつけが目立った。電力問題では、発送電の担い手である電力会社と協力しなければ何も始まらない。それなのに一連のデモは市民と電力会社の協定など、建設的な取り組みに結びつかなかった。

また一部の地方自治体の首長は、電力会社と原発批判を繰り返して、合理的な対話、協定を結ぶ政策を行わなかった。

地方自治体などが中心になって、電力の使い方、原発のあり方などの協定を結び、ボトムアップの決定を積み上げることを検討することが必要なのではないだろうか。

4・政策の結果、PDCA(計画→実行→点検→改善)サイクルが回った。その維持に、関係者すべてが配慮した。

イノベーションでは、それぞれの単発的な創意工夫も大切だ。しかし成果を、それを共有して関係者全体が実行し、それを定着させる仕組みが効果を生む。それを生むPDCAサイクルを機能させることが配慮された。

こうしてSOX規制と比べると、今のエネルギー政策では、真逆の取り組みが繰り返されている。民意を過度に尊重し、専門性や現場が尊重されず、計画倒れでPDCAサイクルが回っていない。

過去行われた政策の知恵が、日本でなぜ消えてしまったのだろうか。

参考文献

『気分のエコでは救えない!–データから考える地球温暖化』第三章、杉山大志、星野優子、石井孝明、日刊工業新聞社、2011年。

(2013年4月1日掲載)

関連記事

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ

-

太陽光発電の導入は強制労働への加担のおそれ 前回、サプライヤーへの脱炭素要請が自社の行動指針注1)で禁じている優越的地位の濫用にあたる可能性があることを述べました。 (前回:企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する①)

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

>>>『中国の「2060年CO2ゼロ」地政学的な意味①日米欧の分断』はこちら 3. 日米欧の弱体化 今回のゼロエミッション目標についての論評をネットで調べてみると、「中国の目標は、地球温暖化を2℃以下に

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

-

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。 Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間