エネルギー研究、政府支援で成果をあげた日本

原子力だけがエネルギー政策ではなかった

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。

「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

確かに、日本のエネルギー政策は官民の協力で成果を上げた事例が多いし、世界で注目されている。「日本は無資源国である」「エネルギーは安全に、安定的に供給されなければならない」という思いから、官民がエネルギー問題に取り組み、緻密にできていると評価できる制度や政策も多い。

福島原発事故という東電、そして経産省、旧原子力保安院の大失態があった。それは批判されるべきだが、エネルギー政策ですべてがダメであったわけではない。

また原発問題を語る時に経産省が再生可能エネルギーを支えず、原発ばかりに予算を割いたという批判があふれた。ところが統計上、それは事実ではない。

日本では毎年、省エネ・新エネ研究に300—400億円の巨額の費用が投じられている。IEAのリポートなどによると、各国では、1970年代の石油ショックの後でエネルギー研究を拡充した。ところがエネルギー不足の懸念が一服した90年代に減ってしまう。しかし無資源国日本では、NEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)などを通じたエネルギー研究が続けられた。

核保有国の原子力研究は、軍事予算が使われているために不透明だ。原子力以外の技術研究では、日本政府のエネルギー研究支援の割合は大きい。対GDP比で見ると、日本の政府支出の占める割合は0・02%の水準を維持している。比率ではアメリカと同程度、0・005%程度のドイツ、フランスよりも多いのだ。

ソフト面での工夫−トップランナー方式

日本の政策で評価される点は、業界と政府が対話を繰り返し、状況を観察してPDCA(計画→実行→点検→改善)サイクルを回すことだ。(参考「成功した硫黄酸化物規制政策–脱原発、対中国で参考に」)

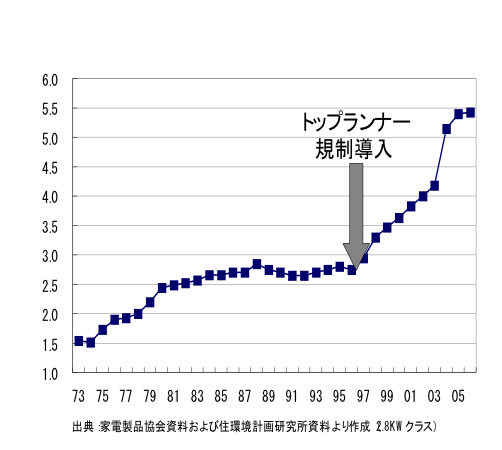

その一例として、「トップランナー規制」を紹介する。これは以前からあった政策が、省エネ法の中に取り入れられたもの。2010年時点で、21の工業製品について適応されている。

その分野の最良の製品の省エネ基準に基づくように規制を定める。それに合わせて業界ヒアリングを繰り返し、何年後に達成できるかという計画を立て、それに向けて他の企業が努力する仕組みだ。09年からはこの規制は新築住宅に対しても導入された。さまざまな工業製品で応用が可能だ。そして省エネの成果は、各製品で見られる。図表1でエアコンの変化を示した。

右軸はCOD(化学的酸素要求量)というエネルギー効率の指標の一つ。規制導入で改善が進むことが分かる。

国主導の計画にはある程度の成果

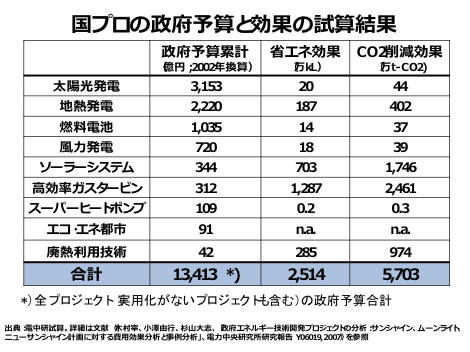

規制政策の次に、研究支援を見てみよう。国主導で行われているプロジェクト(以下国プロ)の中から、省エネに関係する事業を紹介してみる。通産省(現・経産省)は1974年から2002年までサンシャイン計画(新エネ)、78年から92年までムーンライト計画(省エネ)、92年から2002年まで「ニューサンシャイン計画」(新エネ・省エネ双方)の国プロを行った。

このプロジェクトでは、70年代から太陽熱、太陽光、地熱、水素などのエネルギー化の研究が行われた。対象は23業種その予算総額は1兆3000億円、導入の補助金を含む形だ。その後は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に委託され、国主導のプロジェクトはここまで大型のものはなくなった。

このプロジェクトの一環で、香川県仁尾町(現三豊市)に1981年に実験用太陽光発電所が建設されたことを覚えている人もいるだろう。この施設は廃棄され、プロジェクトの失敗例として当時取り上げられた。ところが調べると、成果を上げた事例も多いのだ。

行政予算の効果を客観的に図る指標はなかなか開発されない。民間企業の経済活動なら「儲け」が、重要な指標になる。行政活動は計測できない公的目標を達成するために行われ、その便益の数値化が難しい。

電力中央研究所が一連のプロジェクトの効果を推定する意欲的な研究をしている。(「政府エネルギー技術開発プロジェクトの分析−サンシャイン・ムーンライト・ニューサンシャイン計画に対する費用効果分析と事例分析−」)

国プロでは、23の研究のうち9で実用化が行われた。この中には、今広く使われている発電用陽のガスタービンやヒートポンプなども含まれている。現在も普及拡大策は進行しているが、研究論文ではプロジェクト終了時点の02年で切り効果を見た。かなり「保守的な見積もり」と、この論文では述べている。

9プロジェクトは既存の技術を大きく改善した。研究では02年時点の新技術による発電や省エネ効果を、既存技術と比較して推計した。例えば、「太陽熱温水器に、既存の都市ガスから置き換わった」とした。その節約分を石油エネルギーに換算した。そのうち国プロの寄与率を40%と仮定した。そして石油換算分のCO2が減ったとした。

すると省エネ効果は2514万石油キロリットル分、CO2削減効果は5703万トンと試算できた。(図表2)

この予算投入額を省エネ効果全体で割ると、石油1キロリットル当たり約5万円になる。研究発表の07年当時の1ドル=120円の為替レートだと、省エネ効果の金額は1バレル=約70ドル程度になる。石油は、ニューヨーク商品取引所の先物市場で、07年当時は1バレル=70ドル台後半になっていた。ぎりぎりでモトをとったと評価できる。

またCO2の削減効果では、削減1CO2トン当たり約2万円だった。今は排出権に価格がついている。その種類はさまざまだが、1CO2トン当たり1000円以下で調達できる。このCO2削減効果だけを見ると、まだモトをとっているとはいえない。ただし、省エネとCO2削減は同時に起きているわけだから、合算してプラスになっていれば十分だろう。そうして評価すると、合格点がつく。

またこの成果は今の製品にも応用されるから、社会の便益はもっと大きくなるはずだ。現時点で実用化されないプロジェクトでも、今後は技術の実用化の可能性がある。さらに、こうしたプロジェクトは、人材育成、知識の共有などの波及効果が考えられる。

研究も「保守的な見積もりをしても、国プロは投資額に比べておおむね妥当な効果のあった政策と評価ができる」と、結論を示している。

国の技術支援、過去の成功例から学び効果を探る

企業家としてイノベーションを重ねてきたマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツ氏は社会改革家としても活動している。エネルギー問題にもかかわる。そこで政府の役割を高く評価し、その研究支援を訴えている。米国エネルギー庁が進める研究支援組織ARPA-E(米国エネルギー省高等研究計画局)などの取り組みなどだ。(「国際協力によるコスト引き下げがイノベーションの鍵 ― ビル・ゲイツ、福島事故後の原子力エネルギーを語る」)

エネルギーは人間の生活と産業活動にかかわる。そのためにゲイツ氏などのような政府の助けを受けずに道を切り開いた企業家も、エネルギーにおいては政府の支援を高く評価し、必要とするのだろう。私も原則として国の経済への関与には批判的だ。しかし製品化や実用化に時間のかかるエネルギー技術では、研究支援である程度の関与は必要なのではないかと考えている。

今の日本では放射能対策以外では、財政難を背景に、エネルギー分野での公的な技術支援が削られている。電力業界では技術開発の中心を担ってきた東京電力が事実上の倒産によって、さまざまな研究プロジェクトが止まってしまったと、業界関係者が嘆いていた。

もちろん税金に無駄遣いは許されないが、こうした過去の官民協力の成功例から学び、効果のあるエネルギー技術の支援を続けるべきではないのだろうか。

日本はエネルギーのほぼ全部を外国に頼る無資源国だ。その宿命を乗り越えるためには、優れた技術しかない。

参考文献

『気分のエコでは救えない!–データから考える地球温暖化』第三章、杉山大志、星野優子、石井孝明、日刊工業新聞社、2011年。

(2013年6月3日掲載)

関連記事

-

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ 図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量

-

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ

-

はじめに 欧州の原子力発電政策は国ごとにまちまちである。昔は原子力発電に消極的だったスウェーデンが原子力発電を推進する政策を打ち出しているのもおどろきだが、ドイツの脱原発政策も異色である。 原子力発電政策が対照的なこの2

-

はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で「脱炭素社会法」には意味がないと述べた。 その根拠として、 実測データでの気温上昇率は100年当り0.7〜1.4℃しかなく、今世紀末までの80年足らずの間に3〜5℃もの気

-

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間