日本は核燃料サイクルを放棄するなかれ・その4 — 国際的なプルトニウム管理体制の必要

「余剰プルトニウム」は持たないという意味

他方、六ヶ所工場に関連してもう一つ、核不拡散の観点からの問題がある。すなわち、はっきりした使途のない「余剰プルトニウム」の蓄積の問題である。

日本政府は、筆者の現役時代から、核兵器への転用の可能性もあり国際的な疑惑を招きやすいプルトニウムは、高速増殖炉や新型転換炉「ふげん」(ただし、この炉はその後廃炉となり、実用化されずに終わった)、プルサーマルですべて使い切る方針で、「使途のない余剰プルトニウムは所持しない」旨を国際的に宣言してきた。

前述のように、「もんじゅ」とその先のFBR計画の前途がはっきりせず、プルサーマル再開の見通しも立たない中で、これ以上のプルトニウムの生産は不要だし、大量に溜め込むと必ず要らざる国際的疑惑を招く、だから全量再処理路線は止めよという意見がある。米国内からも、主に民主党系の核不拡散論者や再処理反対論者からそのような牽制球が盛んに飛んでくる。勿論、日本の核武装を警戒する韓国や中国からも−後者は自分のところの核兵器増産は棚に上げて−同様な否定的な声が根強い。日本国内の反原発団体、反プルトニウム派からも、これに同調する意見が多い。

折角の機会なので、ここで「余剰プルトニウム」問題について、今少し私見を述べておきたい。前述のように、使途のはっきりしない「余剰プルトニウム」を大量に抱え込むと核武装疑惑を招く、だから日本は再処理を止めよという意見であるが、これは本末転倒の議論であって、筆者はこの議論には賛成できない。もしプルトニウムの大量蓄積が日本の核武装疑惑を国際的に増幅するからまずいということであるならば、それなりの対策はあるはずだ。

「国際プルトニウム貯蔵」(IPS)制度を創れ

例えば、かつて1970年代末から80年にかけて、東海再処理交渉のフォローアップのような形で、日米ほか原子力に関係する約50カ国が参加して「国際核燃料サイクル評価」(INFCE)という大作業が、カーター米大統領の提唱で実施されたことは既に述べたが、その作業の一環として「国際プルトニウム貯蔵」(IPS=International Plutonium Storage)構想が議論されたことがあった。この構想造りには、筆者が直接関わったから言うわけではないが、折角約3年もかけて真剣に議論し、「IPS設立条約案」(素案)までまとめたのだから、この際是非それを蘇生させ、活用するべきだ。

この構想の骨子は、国際原子力機関(IAEA)憲章にも明記されているように「余剰プルトニウム」をIAEAの下に設けられるIPS制度の下に置く、加盟国は自国内または他国に設置される「国際プル貯蔵庫」に当該プルを預託する、用途がはっきりし必要が生じたときにはそのプルを引き出して使う、引き出す際には国際IPS委員会の承認を要する――等というものだ。

検討会議で最も揉めたのは、預託したプルを引き出すときの判断基準(クライテリア)で、IPS委員会の関与をどの程度認めるかがポイントとされたが、まさにその点について各国の意見が対立し合意が得られなかったため、お蔵入りとなった。

当時はプル利用を考えている国がかなり多かったが、現在ではそれほど多くないから、意見をまとめるのは不可能ではないはず。しかもプルトニウムへの需要も高くなく、むしろ、大量にプルを抱え、その管理(貯蔵)や処分に困っている国にはIPS制度は有用と思われる。日本はさしずめ最大の利用者であるかもしれない。IAEAの監視下に置かれるので、国際的な疑惑を招くことは避けられるだろう。

問題は、IPS委員会の構成であるが、IAEAの管理下に置くのだから、特別の委員会を設けず、その事務局スタッフ(査察官)が監視すれば十分だろう。実は、日本の核物質はすべてNPTに基づきIAEAの保障措置(査察)下に置かれており、とくに六ヶ所工場にはIAEA査察官が365日、四六時中常駐して目を光らせているので、実質的には現状と変わりはないだろう。それでも「余剰プルトニウム」を明示的に国際監視下に置くという意味で、一定の効果があると思う。この場合、なによりも形式が重要である。

日本は自身のために、このような構想の実現をプッシュするべきで、そのためのイニシャティヴをとるべきではないか。日本の問題は日本自らが動かなければ誰も動いてはくれない。必要なのは、そうした能動的な原子力外交努力である。

結び:国益重視の原子力政策と外交を

結論として強調したいのは、原子力は日本のエネルギー安全保障上不可欠であり、これは3・11事故以後も基本的に変わらない。事故の責任は徹底的に追及すべきであり、被災者、被災地へは十分な損害賠償、補償、きめ細かなケアが必要であることは言うまでもない。過去の過ちや悪弊は徹底的に改め、二度とあのような過酷事故を起こさぬよう、あらゆる努力を尽くさなければならない。

しかし、そのことと無資源国として将来のエネルギーをどう確保するかの問題は、はっきり区別されるべきで、あくまでも客観的なデータに基づいて理性的に検討し、判断しなければならない。その際、個々人の福祉と安寧は十分考慮されるのは当然だが、この激しい国際競争のなかで1億2000万余の人口を抱えた巨大国家の血液とも言うべきエネルギーをどう確保するかの視点も疎かにしてはならない。つまり、一言で言えば、「国益」重視の視点である。

仮にも、原子力滅んで国滅ぶというようことになってはならない。そうならないように、今こそ全国民が叡智を結集して、国のエネルギー政策を、そして原子力の役割を正面から考える必要がある。

(2013年8月26日)

関連記事

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

-

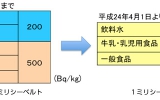

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択

-

原子力基本法が6月20日、国会で改正された。そこに「我が国の安全保障に資する」と目的が追加された。21日の記者会見で、藤村修官房長官は「原子力の軍事目的の利用意図はない」と明言した。これについて2つの新聞の異なる立場の論説がある。 産経新聞は「原子力基本法 「安全保障」明記は当然だ」、毎日新聞は「原子力基本法 「安全保障目的」は不要」。両論を参照して判断いただきたい。

-

はじめに:なぜ善意の政策が混乱を生むのか 近年、欧州を中心に移民政策を巡る混乱が続いている。人道や多様性を掲げたはずの政策が、なぜ社会分断や治安悪化を招いてしまったのか。この問いに対し、感情論やイデオロギーではなく、構造

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 米国の核の傘があてにならないから、日本は核武装すべきだとの意見がある。米国トランプ大統領は、日本は米国の核の傘を当てにして大丈夫だと言いつつ日本の核武装を肯定している。国内でも核武装

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間