原子力規制委員会は何を審査しているのか【言論アリーナ・要旨】

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

(本記記事)

(諸葛宗男氏資料「原子力規制委員会は何を審査しているのか」)

(出演者)

諸葛宗男(もろくず・むねお)元東京大学公共政策大学院特任教授

NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事

澤田哲生・東京工業大学助教

池田信夫・アゴラ研究所所長

安全審査の中身とは

池田・原発の再稼動は、都知事選挙の争点の一つになるなど、依然として大きな社会問題になっています。ところが、それを担当する原子力規制委員会が何を行っているのか。その中身は広く知られていません。「原子力規制委員会が再稼動の審査をしている」という表現がマスコミで使われますが、これは間違いなのです。まず何が行われているのかを、諸葛さん教えてください。

諸葛・世の中の方は「再稼動の検査をしている」としていますが、それはほぼ終わっているんです。再稼動審査というのは、法律上義務づけられた点検の審査です。今ほとんど終わっています。

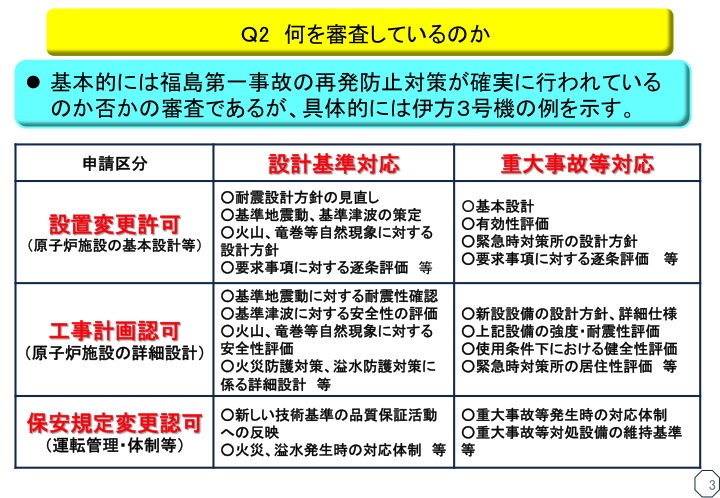

今、原子力規制委員会がやっているのは、2012年6月の原子力規制委員会設置法にともない、「原子炉設置変更許可」「工事計画認可」「保安規定変更認可」の3点セットと呼ばれるものの審査です。

単なる定期検査の完了確認ではなく、新しく出来た規制基準への適合性を審査しているのです。つまり原子炉を設置するための、認可を最初からやり直しているわけです。これには大変な時間と手間がかかります。

2013年に、福島原発事故の教訓を踏まえて、原子炉等規制法ができました。その第43条の3の14で「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と書かれています。

第43条の3の23では「原子力規制委員会は(中略)、規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる」と書かれています。

これによって、いわゆる「バックフィット」(法や規則の遡及適用)が認められていると、分かりづらいものの、読めるわけです。これらを根拠に、規制庁は過去に遡って、審査を出し直させているのです。

池田・それは大変な問題です。憲法39条で、刑事事件の場合には、遡及適用の禁止が決められていますし、世界の法律の常識です。行政法では、場合によっては、遡及適用は可能です。しかし、それはその適用によって利益が出る場合に、そして損害を最小限度に食い止める場合に限られるでしょう。

ところが、この法律では、原子力発電所について、遡及適用の手続きや要件についてまったく書いていないのです。これは、常識的にはありえません。例えば建築基準法は、建物の基準が、最近になるほど厳しくなっています。改正法を適用すれば、それに基づかない住宅は、「違法建築」ということになる。「違法建築だから法律を遡及適用するので使うな」とか、「建築確認を工事の上に出し直せ」と、国がいうようなものです。そんなことをされて家を追い出されるなんてことがあってはなりません。

そして原発の稼動が遅れることによって、年間4兆円近い、燃料費の増加が起こっている訳です。利益が出ているとは言えません。

諸葛・バックフィットは認められる場合がありえるでしょう。例えば日本は1970年代、車の排気ガスの規制をする際に、走っている車についても、猶予期間を設けた上で、厳しい規制を適用しました。それを自動車ユーザーも、メーカーも受け入れたわけです。ところが今回はそうした議論が行われていません。

根拠になるのは3枚のメモのみ

池田・法律上の手続きを、明確に示す政省令がないのです。それで、それを解釈する根拠がかなり薄弱なのです。バックフィットの具体的な運用方法を示した文章というのは、いわゆる「田中私案」というもの。「原子力発電所の新施行規則に向けた基本的な方針(私案)」というものしかありません。

これは規制委員会の田中俊一委員長のメモにすぎません。公印も押されていない、わずか3ページの文章です。このようなものに基づいて法律が運用されるなど、あり得ないわけです。メモというのには、何の効力もありません。公印も日付もない。私が書いたものも、社会的には同じ価値しかない、紙切れなんですよ。

日本は法治国家です。こうした重大なことは国会で議論しなければなりません。一人の行政官の意見で国が左右されるなんて、こんなおかしなことはないはずです。海外ではどうなのでしょうか。

諸葛・原子力発電の規制では、どの国にもバックフィット規定はあります。

私は東大で、専門家を集めた原子力の制度研究会をしました。米独では、原発のバックフィットの場合には、国が負担をすることを規定しています。負担は国民が使う電力料金に転嫁されることになるからです。

ところが日本の場合には、条件が何も書いていないのです。そして今は最初から手続きをやり治した形になっています。どこまで国民が受け入れられるのか。きちんと判断材料を国民に提供するのが、行政府の役割ではないでしょうか。

国会などで議論され、負担が必要と思うなら、それをしてもいいでしょう。ところが「なしくずし」の形で決められ、不透明さだらけであることが問題です。

池田・諸葛さんの言う通りです。澤田さんは、この問題を作った、背景をどのように考えますか。

澤田・これは計算された行為のように思えるのです。そもそもルールに基づかない原発の停止は、民主党の菅直人政権にあります。2011年の5月に、中部電力の浜岡原発を法的根拠なく「地震の可能性がある」と止めました。そしてストレステストを打ち出して、さらに原子力規制の新機関を作ることを指示したわけです。

菅さんは昨年4月30日の北海道新聞のインタビューで、「10基も、20基も、再稼動するなんてあり得ない。そう簡単に戻らない仕組みを民主党は残した」「脱原発はライフワーク」と言っています。

こうした発言や行動を見ると、おかしな状況をつくるように、民主党政権が動いたように見えます。原子力規制委員会の田中俊一委員長も、法改正時に原発担当だった、民主党政権の原発事故担当大臣だった、細野豪志さんが押し込んだとされています。

池田・こうした手続き論というのは、日本人が苦手ですし、政治的問題にも、またメディアの議論にもならないですよね。

バックフィットは国の負担や、法律上の問題が生じるので、メモで行政を進めようとしているのでしょう。しかし、こうした行政の暴走は明らかに危険です。澤田先生の指摘のように仕組まれているならいっそう問題ですね。菅さんはその政治姿勢を見れば分かるように、「法の支配」なんて考えていないですから。

澤田・政府の人や政治家に話を聞くと、「規制委員会は粛々と法律に従って判断をしている」「法律に従って判断している」と、言うのです。全然違うのですね。規制委員会は、法律違反と言われかねない行動をあまり知られずに行っている。このままずるずると、原発停止が何年も続いていきますよ。

それなのに委員たちはリップサービスとも言えることをしている。委員が勝手に発言して、「この電力会社はよくやっている」ようなことを言う。委員会は再稼動の権限なんてないのです。諸葛先生の言うように、許可申請を行っているのですから。

米国の規制の合理性

諸葛・原子力規制委員会の各委員が個人的見解を出すのはおかしいのです。規制委員会の意思決定は、5人の合議で決めることになっています。ところが今は各委員に担当を割り振って、担当の委員が言うことがすべて通る形になっています。地震対策、炉の安全性などで、その状況は顕著です。チェック機能が働いていません。

日本の原子力規制委員会は米国のNRC(Nuclear Regulation Committee)をモデルにしています。そこには専門家を集めたACRS(Advisory Committee for Reactor Safuegards:原子炉の安全に関する諮問委員会)というのがあります。何十人もの専門家が集まって、審査をします。

ACRSが裁判でいう一審みたいになって、決められない場合に5人の委員の合議を行います。前例がない新しいこととか、政治判断をするのです。技術的な話は、専門家の合議がでたいてい答えは出ますから、これは合理的な形です。

日本の規制委員会は、委員が専門家と一緒に判断して、相互にチェックする仕組みになっていなません。団子みたいに固まっているのです。これは判断をチェックすることができない。活断層の審査問題は典型でしょう。

池田・活断層では、日本原電の敦賀2号機が、活断層が近くにあるとされて、廃炉に成る可能性が出ています。これも、遡及適用をしようとしています。建っているものの安全性を検討すればいいのに、活断層の疑いのあるプラントを廃炉にしようとしています。無意味な規制をしていますね。

澤田・「活断層」の言葉の定義は、地震学者によっても違う。規制委員会は、それを拡大解釈しているんですよ。しかも、規制委員会は「ないことを証明せよ」といういわば「悪魔の証明」を事業者に迫っているのです。

そして調査基準が事前に示されず、規制委員会が「ここが怪しいから掘れ」と急に命じる。他の規制でも、同じようなことが起こっています。とても非科学的です。事業者が努力するほど、どんどんゴールが遠のいていくのです。

諸葛・そして一連の規制委員会の判断は文章で示されていないのです。判断基準もあいまい。これに当てはめて、こう判断したというプロセスがないのです。米NRCはそうした判断を公開して、透明性を高めています。

池田・この委員会は、2011年の法案審議のとき、行政府の中に置く国家行政組織法の「8条委員会」と、独立性の強い同法の3条委員会にするという議論がありました。諸葛さんは、自民党の塩崎恭久議員を支え、3条委員会という今の形がいいと提案したと聞いています。

諸葛・はい。NRCを参考にした制度の提案を、自民党の塩崎議員などにしました。NRCも1979年のスリーマイル島事故直後など、体制作りで混乱した時期があり、今のようにスムーズに行えるようになったのはここ数年だそうです。日本も混乱は収束に向かうことを期待します。委員の方々は一生懸命やっているのでしょうが、今は「独立」が「独善」に見えてしまうこともある。

このままではいけないということで、いろいろな方面から規制委員会に意見が示されています。特に米国のACRSのような仕組みは導入することが、法律上書かれているのに、実際行われていません。そしてそういう取り組みに、今の規制委員たちはどうも消極的なようです。チェックするという仕組みが必要と思います。

池田・皆さんの話を危機、改めて問題の深刻さが明らかになりました。

日本は法治国家です。規制庁の行動はそれを揺るがす行為です。

第一に、原発の停止のための燃料代の増加によって年4兆円の国民負担が出ています。これは政府による原発の停止の要請によって発生したのですが、規制の根拠があいまいです。規制委員会の委員長の私的メモで法解釈が行われています。

国会と国民が議論の上で決めるなら、原発の停止はやむを得ません。それが民主主義のあるべき姿です。ところが、そうした手続きが行われていないのです。

第二に、その結果、これは「法の支配」を壊します。財産権は決して国が犯してはならない国民の権利なのです。それを勝手に、一行政機構が侵害することを放置してはいけません。もしかしたら私たち一人ひとりが同じことをされる危険があるのです。これは電力会社だけの問題ではありません。法律の遡及適用の前例をつくってしまうと、あなたがその被害者となってしまいます。

中国は、恣意的に共産党幹部が行政の活動をねじまげたり、毛沢東時代は過去の罪をほじくり返して多くの人を殺害しました。それと同じことを日本で行っているのです。

この状況を知り、規制委員会についての批判を行い、政治がただしていかないと、大変なことになります。

GEPR編集部・最後にニコニコ生放送の視聴者アンケートで、原発再稼動に賛成しますか、反対しますかを聞いたところ、回答数不明ながら、69%の人が賛成と答えた。

(2014年2月10日掲載)

関連記事

-

池田(アゴラ)・日本の公害運動のパイオニアである、リスク論の研究者である中西準子さんが、1981年に「リスク許容度」という言葉を日本で初めて使ったとき、反発を受けたそうです。災害で「ゼロリスク」はあり得ない。

-

「福島第一原発事故の放射線被曝は、即座の健康被害を引き起こさなかった。そして将来に渡って一般市民、原発事故作業員の大半の健康に影響をおよぼす可能性はほとんどないだろう」。

-

自由化された電力市場では、夏場あるいは冬場の稼働率が高い時にしか利用されない発電設備を建設する投資家はいなくなり、結果老朽化が進み設備が廃棄されるにつれ、やがて設備が不足する事態になる。

-

経済産業省は1月14日、資源・エネルギー関係予算案を公表した。2015年度(平成27年度)当初予算案は15年度7965億円と前年度当初予算比で8.8%の大幅減となる。しかし14年度補正予算案は3284億円と、13年度の965億円から大幅増とし、総額では増加となる。安倍政権のアベノミクスによる積極的な財政運営を背景に、総額での予算拡大は認められる方向だ。

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

6月30日、原子力企業Arevaとフランス電力EDFは中国原子力企業CNNC及びCGNとの間で原子炉・核燃料サイクル技術の民生利用に係る協力を推進することで合意した。これに先立つ6月3日、Arevaの原子炉事業をフランス電力(EDF)が取得することがフランス大統領府により承認されている。

-

5月23日、トランプ大統領は、 “科学におけるゴールドスタンダードを復活させる(Restoring Gold Standard Science)”と題する大統領令に署名した。 日本語(機械翻訳)は

-

2016年1月13日放送。出演は岩瀬昇氏(エネルギーアナリスト)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明氏(ジャーナリスト)。1バレル30ドル割れの原油価格の下落が続く一方で、中東情勢の不透明感が増している。2016年の原油価格はどうなるのかを考えました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間