電気自動車で「インターネット革命」は起こるのか

菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」という目標を打ち出す方向で調整しているという。

この「電動車」とは、電池だけで動く電気自動車(EV)だけではなく、ハイブリッド車(HV)や充電できるプラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池(FCV)を含むが、2035年までに内燃機関(ガソリン車・ディーゼル車)をなくすとすれば、自動車業界だけでなく日本の製造業全体の問題である。

これに対してトヨタ自動車の豊田章男社長は17日、日本自動車工業会の懇談会で「国のエネルギー政策に手を打たないと、ものづくりを残し、雇用を増やし、税金を納める自動車業界のビジネスモデルが崩壊する」と、政府の方針を暗に批判した。

豊田社長も指摘したように、電動車に転換することは「脱ガソリン車」ではない。この点が業界でも誤解されているので整理しておこう。

エンジンかモーターか

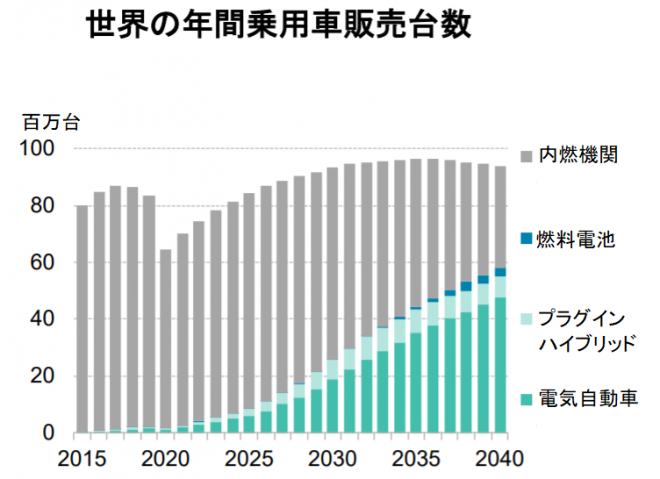

まず業界の現状をみてみよう。次の図はブルームバーグの見通しだが、2040年までにEVとPHVを合計した電動車の比率が全世界で半分を超えると予想している(FCVは除外する)。しかし最大の違いは電動車かどうかではなく、EVとPHVの間にある。

HVは基本的にエンジンであり、プリウスのように量産されている確立した技術である。普通のガソリン車と違うのは、エンジンで発電した電力を電池に充電することで、燃費はいいが、構造が複雑でコストは高く、部品数は3万点ぐらいだ。PHVはそれが充電もできるようにしただけで、いずれHVはPHVになるだろう。

それに対してEVはモーターであり、内部構造は大幅に単純化され、自動車よりコンピュータに似ている。初期コストは今のところHVより高いが、電気代はガソリン代より安い。複雑なエンジン部品がなくなり、トランスミッションも必要ないので、部品数は1万点程度まで減らすことができる。

この3万点と1万点の違いが重要である。製造業で重要なのは部品のコーディネーションで、部品を市場で調達すると、原理的には部品の数だけ交渉問題が発生するので、組み合わせの爆発が起こってしまう。これを解決するために系列下請けの長期的関係でコーディネーションを行ない、交渉問題を最小化したことが、かつて日本の製造業が世界を制覇した最大の原因だった。

それに対してコンピュータのようにモジュール化した部品を組み合わせる産業では、コーディネーションの必要がほとんどなくなり、プラモデルを組み立てるように製造できる。部品の品質管理さえすれば、組み立てに高い技術は必要なく、中間財が標準化されてグローバルに流通する水平分業で、コストは大幅に下がる。

この産業構造の大転換に日本の電機産業が対応できず、いつまでも「すり合わせ」型の製品を作り続けたことが敗北の原因だった。

インターネット革命の教訓

EVの内部構造はコンピュータほど単純ではないが、部品1万点ぐらいなら中国メーカーでも製造できる。それに対してPHVは普通のガソリン車より複雑で、日本メーカーしか生産できない。豊田社長のいうように日本の「ものづくり」の優位性は、PHVでないと生かせないのだ。

日本の製造業が衰退する中で自動車産業が生き残ってきた最大の原因は、複雑なコーディネーションが必要で、長期的関係による「すり合わせ」が生きる製品だからである。トヨタがモジュール型のEVを開発しても、グローバルに生産するテスラや、政府がサポートする中国メーカーには勝てないだろう。

いま日本の自動車産業は、かつての電機産業と同じ問題に直面している。EVに転換してサプライチェーンを水平分業に転換するか、PHVの日本型ものづくりで生き残るか。電機産業では1990年代にほとんどの企業が後者を選び、コンピュータでも半導体でも携帯電話でも壊滅した。今では日本の電機産業は輸入産業である。

この点で、インターネットの歴史は教訓的である。TCP/IPは1970年代からあったが、大学のLANで使われていただけだった。1993年にWWWのブラウザMosaicが公開されて爆発的に普及し、業務用にもIPを使う企業が出てきたが、NTTはIPを公衆回線でサポートしなかった。

その理由は、インターネットは多くのルータで情報を共有するので、NTTが通信品質を保証できないからだ。これに対してユーザーは、品質が悪くても安いIPを選び、インターネットは全世界に普及した。

EVは今のところ初期費用(電池)は高いが、ランニングコスト(電気代)はガソリン代より安いので、所有しないでインターネットのようにシェアすればいい。自家用車の利用率は3%しかないので、これをシェアすればコストは大幅に下がる。配車の駐車場で充電すれば、EVのボトルネックになっている充電時間の問題も解決できる。

自動車はサービスになる

だから本質的な問題は電動車かどうかではなく、所有から共有へという変化である。世界の圧倒的多数の人々にとっては自家用車は贅沢品であり、先進国でも資源の浪費である。自動車がライドシェアで共有されるようになれば、台数は今の1/10以下になり、エネルギー消費もCO2排出も大幅に減る。

このようなMaaS (Mobility as a Service)の中核がEVである。これはPHVでも可能だが、EVの充電ネットワークができればガソリンスタンドはなくなる。このようにネットワーク外部性が大きいこともインターネットと同じで、ある分岐点を超えると、多くの人がEVに乗るから量産で価格が下がり、価格が下がるから多くの人が乗る…という相乗効果で、あっという間に逆転する。

ただEVが有利な条件ばかりではない。半導体の素材は地球上で2番目に豊富なシリコン(珪素)だったため資源制約がなかったが、EVの電池にはリチウムとコバルトという稀少金属が必要だ。これがボトルネックになるので、EVの価格はコンピュータのように劇的には下がらない。需要が増えてコストが上がると、PHVが最適解になる可能性もある。

しかし日本では、ライドシェアは禁止である。タクシー業界が反対しているからだ。このままでは日本の自動車産業は、EVにもPHVにも乗り遅れるおそれが強い。

勝負を決めるのは政治

このようにEVの問題は複雑だが、移行するかどうかを決めるのはインフラであり、それを決めるのは政治である。インターネットは既存の通信網を利用できたので、10年ぐらいでプロトコルが転換したが、EVネットワークの構築は民間だけではできない。テスラは独自の充電ネットワークを構築しているが、中国は国営ネットワークを構築している。

またEVは地球環境という政治問題とからんでいる。EUでは2040年までにPHVを含むガソリン車の販売が全面禁止される方向で、この流れは止められないだろう。中国は全面的にEVに切り替えるので、残る大きな海外市場は北米とインドだけだ。

むこう20年ぐらいはPHVで生き残ることも可能だが、長期的には各国政府がエンジンを禁止し、世界の道路に充電ネットワークが整備されると、EVが圧倒的になる可能性が強い。エネルギーが全面的に電化されると、内燃機関は現在の大型コンピュータのようにマージナルな機械になるだろう。

そうなってもトヨタは工場を海外に移せばいいが、自動車産業は労働人口の8%を雇用する製造業の中核である。それが出て行くと国内には製造業の生産拠点がなくなり、日本人はコロナで衰退する対人サービス業で食っていくしかない。

「ものづくりの時代は終わった」というのは錯覚である。サービス業で高い付加価値を上げられるのは、金融やソフトウェアや情報サービスなど高度な技術をもつグローバル企業に限られる。日本の自動車産業が生き残るにはMaaSを構築するしかないが、そのコアはPHVのものづくりである。

しかしPHVが禁止されると、この戦略は成り立たない。問題は「カーボンニュートラル」という政策目標に、意味があるのかどうかである。PHVからもCO2が出るので、排出ゼロが至上命令なら、EUのようにすべてのエンジンを禁止するしかないが、それは絶対なのだろうか。これはもっと複雑な問題なので、別の記事で考えたい。

関連記事

-

自治体で2050年迄にCO2排出をゼロにするという宣言が流行っている。環境省はそれを推進していて、宣言をした自治体の状況を図のようにまとめている。宣言した自治体の人口を合計すると7000万人を超えるという。 だがこれらの

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは「アメリカの環境政策と大統領選挙」です。 アメリカではグリーン・ニューディールという大胆な地球温暖化対策が議会に提案され、次の大統領選挙とからんで話題にな

-

【概要】政府はエネルギー基本計画の中で「可能な限り原発依存度を低減する」としている。その影響のせいなのか、再生可能エネルギー100%が明日にでも実現すると思い込んでいる人が多い。ところが、電力の総本山、電気学会で昨年公表

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉑に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 今回

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間