再エネ、支援政策の光と影(中) — 負担拡大の懸念

「(上)太陽光、投資10倍の急拡大」より続く

参入者の質の懸念

FITには光だけではなく影がある。急成長によって、ひずみがもたらされている。一つの問題は質のよくない人々が参入したことだ。

太陽光設備の販売会社エステート24ホールディングス(大阪市)の秋山新太郎社長と財務担当者を、大阪府警は昨年10月に詐欺の疑いで逮捕した。秋山氏は「月商10億円の27歳の経営者」など、派手な言葉でPRを繰り返していた。

容疑はみずほ銀行に虚偽の事実を伝え、11年9月に2億円の融資金をだまし取ったというもの。同社に取材できなかったが、業界筋によれば同社は数十億円しか売り上げがないのに、年130億円あると公表。また大規模発電の構想を示していた。そうした嘘にからむ事件ではないかと、推測されている。

その他にもおかしな動きをするグループが各地にいるという。発電の認可と土地の使用許可を取った上で権利売買を持ちかける、発電の実態がないのに資金を集めようとするなどだ。また利益を上げるための粗悪工事の例も目立つという。

また設備の運転開始を遅らせる例も目立つ。12年度にFIT適用の認定を受けた大口事業者のうち、1割超が設備や土地を確保していないという。権利の転売や、太陽光パネルの値下がりを待って儲けを大きくしようとしているためと見られる。

経産省は2月、太陽光発電の事業者への新たな規制を大筋で了承した。国から発電の認定を得てから半年以内に設備と土地を確保しない大口業者の認定は取り消す方針を打ち出した。

一連の問題は悪質な事業者によるものだ。しかし設備申請が認定されればFITでの買い取りを認める、現行の制度設計も一因であろう。事業の収益計画が立たなければ、金融機関が融資できない。そのために経産省はこの仕組みを取り入れた。これは太陽光の導入を促した半面、事業者の選別をしないために負の側面も出ているのだ。

系統接続の負担をどうする

そして電力会社の電力系統への新エネの接続も問題だ。北海道電力は昨年、売電申請のあった出力2000kW以上の大規模発電を156万kW分受け付けた。ところが同8月上限に上限を40万kWと発表し、今事業者との間で調整中だ。

事業者は北電の対応を批判した。しかし同社にあまりにも酷であろう。同社の最大販売電力は冬場で550万kWにすぎない。そこに出力が天候で左右される太陽光発電を150万kW入れたら、安定的な電力供給ができないことは自明だ。そして発送電分離と電力自由化が検討される中で電力会社は今、送電網の大幅な整備には踏み切れない。

今後発電が増加するにつれて、電力会社は北電のように事業の見直しが迫られるに違いない。負担は電力料金に上乗せとなるだろうが、それがスムーズに消費者に受け入れられるとは思えない。

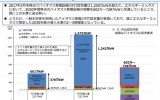

FIT賦課金は12年度が1302億円で、13年度が3133億円と巨額だ。先行してこの制度を導入したドイツ、スペインなどでは負担が膨らみすぎて買い取り価格の切り下げをしている。

2012年時点で、日本は世界で最も有利な支援政策を打ち出した。この支援はいずれ縮小するが、その際に新規参入した事業者が継続して再エネに取り組むだろうか。「バブル」によって集まった事業者はすぐに消えてしまうかもしれない。

支援縮小を前に、健全な成長軌道に乗せよ

FITの影の部分は、事前に予想されていた。しかし導入に際しては既存制度との整合性が詳細に調整されない面があった。

同制度は福島原発事故直後に、脱原発を打ち出した民主党の菅直人政権で導入が決まった。当時、「再エネ拡充で脱原発」という誤った考えが流布し、人気が低迷した菅政権はそれに飛びついた。

菅氏は首相退任後に機会あるごとに「再エネ振興策は自分の功績」と誇る。しかし筆者が取材をした際に、制度の影の部分について聞くと「始まったばかりだ。それだけを見ないでほしい」と不機嫌そうに答え、回答をしなかった。

またこの事故事故で、国民の信頼を失った経産省は信頼回復の手段として再エネを強調した面がある。担当部署に省内エース級の人材を投入し、再エネ事業者が驚くほどの振興策に舵を切った。ある幹部は「経産省は原発事故の失態ゆえ、支持を集める政策を打ち出さなければならなかった」と認める。

経済合理性だけではないさまざまな思惑をはらみながら、再エネ振興策が動いた面がある。経産省の別部署の幹部は懸念する。「再エネの支援は必要だが、それだけをピカピカにしていいのか。第二次世界大戦で日本帝国海軍は世界最大の戦艦大和をつくったが役立たなかった。一カ所だけ優れても全体との整合性を考えなければ同じような『悲喜劇』が起こる」。同省はこの問題で一枚岩でまとまっているわけではない。

再エネ支援は今後、縮小する。事業者と行政は今から対策を打たなければ、せっかく生まれた新しいビジネスの健全な芽が消えることにもなりかねない。再エネビジネスと太陽光発電は、健全な成長軌道に乗るかの正念場を迎えようとしている。

以下「(下)村上新エネ課長インタビュー」に続く

(2013年3月24日掲載)

関連記事

-

世界の天然ガス情勢に大きな影響を及ぼしている北米のシェールガス革命。この動きを、経産省・資源エネルギー庁はどのように分析し、その変化を日本にどう取り込もうとしているのか。

-

ジャーナリスト堀潤氏。7月2日。菅直人政権による、「炉心溶融」「メルトダウン」という言葉を使わないという東電への指示が、なぜか大きな問題になっている。 これについて、当時、補佐官として官邸にいたジャーナリストの下村健一氏

-

日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。

-

上野から広野まで約2時間半の旅だ。常磐線の終着広野駅は、さりげなく慎ましやかなたたずまいだった。福島第一原子力発電所に近づくにつれて、広野火力の大型煙突から勢い良く上がる煙が目に入った。広野火力発電所(最大出力440万kw)は、いまその総発電量の全量を首都圏に振向けている。

-

福島第一原発事故は、日本人が原子力とともに生きるかどうかの選択を突きつけています。他方、化石燃料には温暖化や大気汚染などのリスクもあり、私たちの直面している問題は単純ではありません。十分なエネルギーを利用し、豊かな環境を維持しながら、私たちは持続可能な文明を構築できるのでしょうか。

-

中川先生はチームを組んで福島の支援活動を続けてきました。どういう理由からだったのですか。中川 私は、東大病院の緩和ケア部門の責任者です。この部署では放射線技師、看護師、医師、心理学カウンセラーなどさまざまな専門家ががんの治療に関わります。そのために原発事故で、いろいろな知恵を活用しやすいと思いました。

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

-

いろんな思いが重なりました。原子力関係者として福島事故が起こったことは大変なショックでした。大学や学会で調査支援や提言を行いましたが、事故対策にもっと強く関わりたかったのです。11年に原子力委員会の廃止措置を検討する専門部会の座長となるなど、政府からの仕事の依頼に積極的に応じたのです。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間