今週のアップデート — 再エネ拡大の光と影(2014年3月24日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

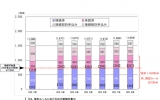

1) 再エネ、支援政策の光と影(上)— 太陽光、投資10倍の急拡大

2) 再エネ、支援政策の光と影(中)— 負担拡大の懸念

3) 再エネ利用で、成長をつかめ・村上新エネ対策課長【再エネ・(下)】

再生可能エネルギーが急拡大しています。政府の支援が影響を与えています。しかし、その影には、悪質な業者の参入などの問題も浮上しています。GEPRの編集に関わる経済ジャーナリストの石井孝明が多角的に分析しました。

4) こんなエネルギー報道で大丈夫か — 都知事選と世論調査【おやおやマスコミ】

専門誌エネルギーフォーラム連載の、科学ジャーナリスト中村政雄さんの論考です。都知事選と世論調査についておかしな主張を続けるメディアの問題を取り上げています。

今週のリンク

1) まちエネ大学公式サイト

まちエネ大学事務局

今回の特集で取り上げた「まちエネ大学」は、再生可能エネルギービジネスのアイデアを集め、情報を提供している。エネルギーを通じた社会変革を期待したいものです。

2)「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」成果発表について

国立環境研究所、3月17日発表。環境省主導の共同研究で、温暖化の影響が日本の各分野に広がっていくことを示しています。解説記事は産経ビズ3月18日記事「今世紀末 日本の砂浜、85%消える? 温暖化… 環境省研究チーム予測」を参照

経産省総合資源エネルギー調査会、3月20日公表資料。原子力発電で発生する放射性廃棄物をめぐり、国がその最終処分の調査について再検証をしています。最終章に、「安定した岩盤」などの要件が書かれています。これを元に専門家は、日本に適地が存在すると指摘しました。解説記事は日経3月21日記事。「「核のゴミ」処分の適地「広く存在」、経産省報告書」

。

4)北海道は「27%」の電気料金引き上げ!? 北電債務超過の瀬戸際が見せる日本の危機

日経BP、3月13日記事。電力会社の経営悪化が進んでいます。特に、再エネ対応と原発停止で負担を迫られ、自由に値上げできない北電の経営が厳しくなっているという指摘です。そして他の電力会社も同様の状況です。

英フィナンシャル・タイムズ3月13日記事。(日経による日本語訳) ウクライナ情勢の緊迫化が続いています。しかしロシアと欧州のエネルギーをめぐる関係は密接です。米国で増産の続くシェールガスも欧州の需要をまかなえるほどではありません。その現状を解説しています。

関連記事

-

桜井柏崎市長と東電・小早川社長の会談 2025年1月22日、柏崎市の桜井市長は、市役所を訪問した東京電力ホールディングスの小早川社長に対し、柏崎刈羽原発1号機がかつて東北電力と共同で開発された経緯に触れたうえで、6・7号

-

福島第一原子力発電所の災害が起きて、日本は将来の原子力エネルギーの役割について再考を迫られている。ところがなぜか、その近くにある女川(おながわ)原発(宮城県)が深刻な事故を起こさなかったことついては、あまり目が向けられていない。2011年3月11日の地震と津波の際に女川で何が起こらなかったのかは、福島で何が起こったかより以上に、重要だ。

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

バイデン政権は、米国内の金融機関に化石燃料産業への投資を減らすよう圧力をかけてきた。そして多くの金融機関がこれに応じてポートフォリオを変えつつある。 これに対して、11月22日、15の州の財務長官らが叛旗を翻した。 すな

-

この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo

-

四国電力の伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の抗告審で、広島高裁は16日、運転の差し止めを認める決定をした。決定の理由の一つは、2017年の広島高裁決定と同じく「9万年前に阿蘇山の約160キロ先に火砕流が到達した

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候

-

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間