福島原発事故、人手不足の解消のために・その1 作業の下請け問題

(全3回)

原発で働く作業者の労働条件の劣悪さや被ばく管理の杜撰さがメディアで取り上げられる際、現場の最前線の作業者が下請、孫請どころかさらにその下に入っている零細企業に雇用され、管理の目が行き届かず使い捨ての状態であると書かれる場合が多い。数次にわたる請負体制は「多層構造」と呼ばれているが、なぜそうなっているかも含め、その実態はあまり知られていない。

原発における多層構造の請負体制の実態

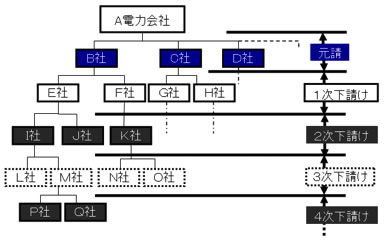

日本では原発の運転やメンテナンスにおいて、現場での実務の多くは電力会社社員によらず、外部の企業に発注される。受注した元請企業は下請企業に部分的な外注をする。さらにその企業が一部を他企業に外注するといった繰り返しをすることで、電力会社を頂点として請負企業が数次のつながりを持ち、全体の構成として見れば、企業が幾重にも層をなし、かつ、同じレベルの企業が横へ広がりを持つ大きな組織が形成される。これを「多層構造(あるいは重層構造)の請負体制」と呼んでいる。(図1)

メンテナンスでこのように全面的に外注依存をし、かつ多層となっているのは日本だけだ。元請企業となっているのは、当該原発を設計製作した原子炉メーカー、ゼネコン、それに電力会社の子会社である。原子炉メーカーは自社が供給した主要な設備など、ゼネコンは建物や構築物のメンテナンスを受注する。子会社の受注内容は、機械、電気、制御、化学管理、放射線管理、燃料管理、廃棄物取扱などの分野に別れ、中には構内の警備、清掃、緑化、洗濯、給食、広報を受注する会社もある。

図1 多層構造の請負体制のイメージ図

電力会社社員の現場業務は、中央制御室における運転操作に限定されており、運転業務でも放射性廃棄物処理設備や給水設備など付帯設備の運転操作は子会社外に委託されている。また、運転中の点検、消耗品の交換、小修理、倉庫の管理、警備、社有車の運行なども同じく委託されている。

その場合、子会社が元請となって、地元企業を下請に使っているが、それほど多層化はしておらず、人も固定している。現場では、これらを「常駐業者」と呼んでいる。運転中、原子炉メーカーは機器の突発的な故障に対応するため、連絡員ほか少人数を常駐させている。

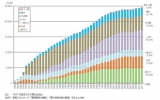

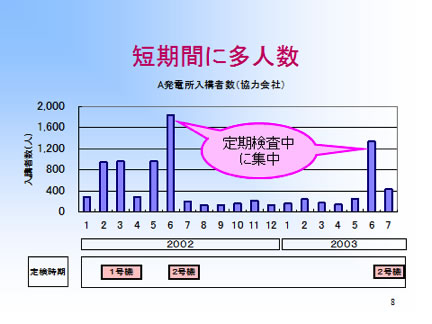

原発の定期検査や、事故トラブルによる大掛かりな修理には、常駐業者も人数を増すが、中心となるのはメーカー、ゼネコンとその系列企業だ。定期検査工事のピークあるいは高線量の現場の仕事をこなすためには、一時期に多数の人数(1機当たり運転中の常駐人数プラス1000~1500人)が必要となる。(図2)

(図2)

この人数を確保するのに、企業の雇用人数を増やすには限界がある。そこで、多層構造の組織の下をさらにつなげるか、下層にいる規模の小さい企業の数を増やすことで人員確保が行われる。その場合、過去に応援経験のある企業に声を掛け参加を要請する。これは作業者についても同じで、下請企業の経営者は、以前雇用したことのある人に連絡をとって、都合が付けば必要な期間だけ応援に来てもらう。このように人材確保の仕組みがもともと組み込まれているのが、多層構造の請負体制の特徴である。

労働関係法令によれば、作業者は雇用されている下請企業の監督者からの作業指示に従う必要があり、元請の監督者からの指示で動いては行けないことになっている。まして、電力会社の担当者の指示を直接受けることはできない。

実際には、「循環水ポンプ点検工事」や「仮設電源盤設置工事」など、工事件名ごとに元請の担当者から末端の下請企業の作業員までが一つの作業グループで現場作業を行なっている。そこでは下請企業や孫請企業の監督者も作業者も同時に元請の監督者の指示を聞くという形が取られる。朝礼はこのグループ全体で行われ、さらに小グループでツールボックスミーティングが行われる。

各企業に安全管理者や放射線管理者が指名されているが、大きな組織では、孫請の安全管理者や放射線管理者が元請の安全管理者や放射線管理者とチームを組んで活動している場合もある。入所時の安全教育、放射線管理教育も元請企業が行なっている。元請と下請、下請と孫請のあいだには作業指示書などが存在し、監査があっても法令違反を問われないようになっている。

現場ではこのように実質的に指揮命令や安全管理面での元請の関与が大きいが、それにもかかわらず賃金や処遇は実際に雇用している中小零細企業主が決めている。宿泊、通勤などは、末端に近い企業が、雇用した人に対して無償提供あるいは便宜をはかることが多い。

一般的に賃金や福利厚生の水準は多層構造の下に行くほど低い。請負体制全体の人数から見ると、一番多くを占めている雑工と呼ばれる補助作業者はここにいる。彼らは専門技能者の効率を上げるために、補助作業や物品の運搬、清掃や簡単な点検などの仕事をする。ベテラン技能者の補助をすることで、ОJTで技能を習い一本立ちした技能者となる場合もあるが、いつまでも補助的な役割に留まる人も多い。

電力会社が多層構造の作業者に提供している代表的なものとしては、仕様が統一された汚染区域内の防護服、マスク、放射線測定器などがある。昼食に関しては、電力会社が構内に食堂施設を作り、地元の飲食業に経営を任せている。地元の仕出し屋に弁当を届けてもらう人も多い。電力会社は原発構内に事務所を設ける元請企業に土地を提供し、そこに元請企業が現場事務所を建て、系列の下請企業にも提供している。

多層構造の必然性

(1)一定期間に大量の作業者を集めるのに都合がよい

日本の原発がメンテナンスで多層構造の請負体制を採用してきた必然性は、定期検査など一定期間に集中的に大量の作業者を必要とするためだ。その主な原因は、短い期間での作業の集中で、日本では順調だった機器も分解点検する傾向が強いことも影響している。集めるだけでなく、作業終了とともに契約解除するのにも多層構造の請負体制は都合が良い。

(2)高放射線量の作業対応が可能

定期検査や改造工事などで高線量下の作業がある場合、作業者一人あたりの被ばく限度が日、月間、年間で定められているため、短期間しか現場で働くことが出来ず、被ばく限度に達した作業者は交代させなくてはならない。直接雇用すれば、年間雇用となり、業務がない時にも人件費が掛かるが、多層構造の請負体制では、その必要がない。

(3)安い賃金の労働者が使える

多層構造の下層では中小零細企業が多く、安い賃金の労働者が存在するため、補助的作業や簡単な作業に彼らを使うことでコストが抑えられる。多層構造の中間にいる企業も、同じように一部を下請に出すことで利益を得られる。利益を確保するには、最小限の作業者を抱え、自社の持つ技術技能以外は外注して下請を使った方が有利との判断がある。

(4)電力会社やメーカーにとって都合が良い

電力会社やメーカーが、多様な職種を社員とした場合、多様な就労規則を作成し、難しい労務管理が求められ、労働組合もまとめにくい。外注すれば、安全管理責任も道義的責任に留まり、生産性も見かけ上良くなるなど、現場的職種を外注化することは電力会社などにとって都合がよい。

(5)下請企業、労働者、地元にとって都合が良い

労働者も直接雇われているより、零細企業の社長でいる方が節税出来る場合がほとんど。会社組織にすれば経費で車、交際費なども自由に使えるうまみがある。現場の作業者は、零細企業なら比較的楽に就職出来る。彼らは雇用の不安定さや労働条件の悪さより、大企業のような規則に縛られず、また転勤も少なく自由に職を変えられる方を選択する傾向がある。

地元企業は電力会社と直接契約出来るだけの技術技能や信用がないが、多層構造の中に組み入れられれば、原発内で仕事をすることが出来る。地元の民宿やビジネスホテル、タクシー会社、土産物、飲食業は外からたくさんの人が来るので多層構造の請負体制を歓迎だ。もし、電力会社直営体制となれば、外部から人がこなくなる。

こうして、多層構造の請負体制は長く続いてきた。次回はその「光と影」について。

(2014年3月31日掲載)

関連記事

-

何よりもまず、一部の先進国のみが義務を負う京都議定書に代わり、全ての国が温室効果ガス排出削減、抑制に取り組む枠組みが出来上がったことは大きな歴史的意義がある。これは京都議定書以降の国際交渉において日本が一貫して主張してきた方向性であり、それがようやく実現したわけである。

-

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない

-

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

(GEPR編集部) 原子力問題の啓発と対話を求める民間有志の団体である原子力国民会議が、12月1日に原子力政策のあり方について集会を開催する。原子力の適切な活用を主張する動きは、2011年の東京電力の福島第一原子力発電所

-

2015年10月公開。スーパーメジャーBPの調査部門のトップ、スペンサー・デール氏の講演。石油のシェア低下、横ばいを指摘。ピーク・オイル(石油生産のピークの終焉)の可能性は減りつつあり、なかなか枯渇しないこと。「デマンド・ピーク」、つまり需要抑制による使用減があり得ることを、指摘している。

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間