原子力損害賠償制度の課題と考察(その1)

(GEPR編集部)原子力の損害賠償をめぐる論考を紹介します。「エネルギーレビュー」2014年4月号からの転載を認めていただいた竹内様、エネルギーレビューに感謝を申し上げます。

(以下本文)

1・原子力損害賠償制度を巡る現状

わが国の原子力事業はバックエンドも含めて主に民間事業者が担ってきた。しかし、原子力事業は立地の困難さもさることながら、核物質管理やエネルギー安全保障など、国家レベルでの政策全体の中で考えなければならない複雑さを有しているため、事業の推進には政府の指導・支援、規制が必要と考えられてきた。

政府の支援を受けながら民間企業が効率性や機動力のある事業展開を行うというスキームは、平時においては多くのメリットをもたらしたが、今次の東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島原発事故)によって、官民のリスク・責任分担の曖昧さという大きなデメリットを内包していることが明らかになった。

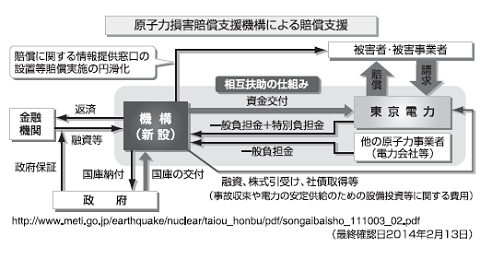

特に、原子力事故の被害者に対する賠償制度を定めた「原子力損害の賠償に関する法律(以下、原賠法)」は、民間の原子力事業者が無限の責任を負い、政府がそれを支援するとしている。東京電力は一義的にすべての責任を負うとされ、原子力損害賠償支援機構法(以下、機構法)」や「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下、放射性物質汚染対処特措法)」のもと、被災者への賠償業務、事故を起こした発電所の廃炉作業や除染の費用負担を背負いつつ、顧客への電力供給を行っている。

機構法によるスキームが確立されて電力供給や賠償等の事故処理における安定性は一定程度確保されているようにも見え、また、廃炉や汚染水の処理など国が積極的に事業に関わる場面も見られるようになってはいるが、国が行う資金的援助については、将来東京電力から支援機構を通じて返済されることを原則としている。

つまり、この資金的援助は、東京電力の公的資金による救済というよりも、緊急時の「つなぎ融資」としての意味合いが強いと言える。これが原子力事業を推進してきた国が行う「支援」として十分なものであるのか。また、事故から3年以上が経過しても多くの被災者の生活再建が果たせていない。地域コミュニティを破壊してしまう原子力災害において、東京電力が被災者個人に賠償するスキームだけでは限界があるのではないか。

さらに、原子力事業の展望を不透明にしているのは、合理的とは言い難い規制活動と、現在検討が進められている電力システム改革の議論である。前者について一例を指摘するなら、原子炉等規制法の改正により原発の運転期間は原則として40年で制限、しかし「その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長する」ことができるとされた。

しかし延長が認められるかどうかは、40年期限の直前まで分からないため、計画的に安全対策投資の回収見込みが立てられない。後者については、原子力のような大規模・長期投資を必要とする電源を自由競争下に置けば、国のエネルギー安定供給上必要とされる比率を維持できないことは欧米諸国の先行事例が示すとおりである。

英国では自由化以降、原子力発電所の新設がなく、温暖化対策による石炭火力の早期閉鎖政策とも相まって電源不足の懸念が表面化したため、2013年、原子力の電気を低炭素電源と位置づけ政府が固定の価格で買い取ることを保証する制度を導入し、25年ぶりの原発新設が動き出した。現在の市場価格のほぼ倍の値段で、発電開始から35年にわたり買取を保証するという。

しかしわが国はこうした先例に学ばず電力システム改革と原子力の事業環境を一体的に議論していない。原子力事業についてのリスク評価をしづらくなっている。

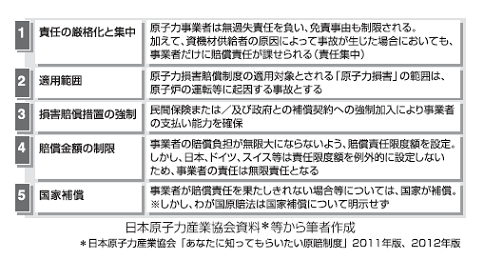

2・原子力損害賠償制度の基本構造とわが国の特色

わが国を含む多くの国の原子力損害賠償制度において、「被害者保護」及び「原子力事業の健全な発達」の二つが目的として掲げられている。原子力災害による被害は地理的にも時間的にも広範かつ長期になる可能性があるため、このような場合でも十分な損害賠償が可能であるようにする必要がある。被害者保護の要請の一方で、事業者の負うべき経済的負担の一定範囲を保険に転嫁し、一定の事由の場合、あるいは一定額を超える過大な負担が生じる場合には国が関与することで、原子力事業の経営に予見可能性と安定性を与えて参入を促し、これを育成することを目的とすることが基本的な構成である。

わが国の原子力損害賠償制度の最も大きな特色は、事業者に無限の賠償責任を負わせていることにある。賠償措置額を超過する被害が生じた場合、あくまでも賠償責任を負うのは原子力事業者であり、国はその事業者に対して援助を行うという間接的な地位にとどまるという構造が原賠法一六条に明示されている。

この「援助」の内容や具体的な基準については原賠法及びその下位法令には規定がなく、援助がなされるか否かは、政府が「必要があると認めるとき」という不明確な条件が置かれるのみである。

政府の恣意的な解釈によって判断されることがあるため、ファイナンスする方からみれば非常に大きいリスクを包含していると考えることもできる。実際1999年に発生したJCO事故においては、JCOに対する国の援助はなされておらず、原賠法第一六条の内容は、東電福島原発事故後制定された機構法によって初めて具体化されたといえる。

(その2)へ続く

(2014年4月14日掲載)

関連記事

-

米国の核不拡散エリート集団 米国には、カーター政権以来伝統的にPuの民生利用や再処理に強く反対する核不拡散論者たちがいて、一種の「核不拡散エリート集団」を形成している。彼らの多くは民主党政権で安全保障関連の役職を経験した

-

滝波宏文参議院議員(自民党)(たきなみ・ひろふみ)東京大学法学部卒。94年に大蔵省(現財務省)に入省。98年米シカゴ大学大学院公共政策学科を修了し修士号取得。05年米国公認会計士試験に合格。09年から11年までスタンフォ

-

河野太郎衆議院議員(自民党)は電力業界と原子力・エネルギー政策への激しい批判を繰り返す。そして国民的な人気を集める議員だ。その意見に関係者には反論もあるだろう。しかし過激な主張の裏には、「筋を通せ」という、ある程度の正当

-

自民党政権に交代して、ようやくエネルギー政策を経済・生活の観点から検討しようという動きが出てきた。

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは幼稚化するエネルギー論争」です。 経団連がエネルギー問題で国民的な議論を呼びかけましたが、論争には感情論が多く、むしろレベルは劣化していています。この背景

-

なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間