今週のアップデート — 原子力をめぐる国民的な議論の必要(2014年5月12日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

宮健三東京大学名誉教授から寄稿いただきました。宮氏は原子力工学の研究者。福島の反省と、適切な議論を訴え、自らの「原子力国民会議」についても紹介しています。福島原発事故の後で、これまで自粛のためか原子力関係者の意見が、社会に出てきませんでした。冷静な議論が広がる状況を歓迎したいです。

2)事業者との対話で高まる原発の安全 –– 米NRCに学ぶ「効果的」原子力規制

GEPR編集者の石井孝明が、何人かの原子力工学者に話を聞き、米国の原子力規制委員会(NRC)の規制の姿をまとめました。間接情報から考えても、その規制は合理的です。混乱の続く、日本の原子力規制委員会の規制と比べると、大きな差があります。日本の是正を期待します。

台湾で原発が政治の道具になっています。福島事故も影響しています。日本とよく似た状況を現地ルポしました。

今週のリンク

ウォール・ストリート・ジャーナル、5月7日社説。(英語)

台湾の混乱を、日韓と対比させながら解説し、同国のエネルギーの脆弱性が高まったと懸念しています。

ゲイル・マーカス 元全米原子力学会会長のコラム。「マーカス博士の部屋」(日本エヌユーエス)。米NRCの規制に関わったマーカス博士のコラム。今回の寄稿で取り上げた「良き規制の原則」がどのようにできたかを紹介しています。

3)NRCの価値観

米国原子力規制委員会(NRC)のホームページ。今回取り上げた規制について示しています。こうした規制理念とその実現指針を、日本の原子力規制委員会は掲げていません。

日経産業新聞5月10日記事。足達栄一郎・日本総合研究所理事の論考。米国の新しい取り組みで、減税と省エネを組み合わせる事例を紹介。節電と省エネが原発事故以来広がりました。こうした取り組みを、税の面から支えることも必要でしょう。

東洋経済オンライン5月9日記事。東芝が復活を遂げつつあるものの、原子力事業が伸び悩みを示しているという話です。福島原発事故や、米国のプロジェクトの混乱。原子力は単価が大きいものの、一度頓挫すると企業収益が大きく左右されてしまいます。

静岡新聞5月11日記事。静岡県の川勝平太知事が、静岡県の浜岡原発(中部電力)の再稼動は、県の条例の未整備、使用済核燃料の問題があるので実質できないと明言。法律に基づかない規制を求めるのは、大変な問題でしょう。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)社会に貢献する米国科学界(上)-遺伝子組み換え作物を例に 2)社会に貢献する米国科学界(下)-信

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

2015年のノーベル文学賞をベラルーシの作家、シュベトラーナ・アレクシエービッチ氏が受賞した。彼女の作品は大変重厚で素晴らしいものだ。しかし、その代表作の『チェルノブイリの祈り-未来の物語』(岩波書店)は問題もはらむ。文学と政治の対立を、このエッセイで考えたい。

-

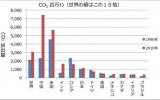

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

Climate activist @GretaThunberg addresses crowd at #FridaysForFuture protest during #COP26 pic.twitter.com/2wp

-

以前、2021年の3月に世界の気温が劇的に低下したことを書いたが、4月は更に低下した。 データは前回同様、人工衛星からの観測。報告したのは、アラバマ大学ハンツビル校(UAH)のグループ。元NASAで、人工衛星による気温観

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間