再エネ振興策、混乱を契機に抜本的な見直しが必要

「人は現実のすべてが見えるわけではなく、多くの人は見たいと思う現実しか見ない」

「どんなに悪い事柄とされていても、それが始められたそもそもの動機は善意によるものであった」 ユリウス・カエサル(古代ローマの政治家)

世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。

多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。

そのFITの見直し論が9月から政府・経産省内で出ている。電力会社が再エネ買い取りを中断する動きを示し、財界などから巨額の負担の懸念が改めて浮上したことが背景だ。見直しは当初から想定されていたが、経産省・資源エネルギー庁は新規の太陽光発電の当面の増設凍結を含めて抜本的な振興策の見直しを行う。

筆者は、この見直しを契機に手厚すぎる再エネ振興策をめぐる議論を始めるべきと考える。これまで政策決定の場では、再エネの長所ばかりが主張され、短所を直視する議論が行われてこなかった。

急増に電力網が対応できない

「何のための説明会か」。九州電力が520人の事業者を集めて、佐賀市内で10月1日に行った説明会では怒号が広がったという。(佐賀新聞2日付記事)。各所の説明会でも各地で同様の光景が繰り返されている。九電は9月25日に九州全域で再エネの買い取り契約の受け付けを中断した。

再エネは自然条件に発電が左右されるために出力が不安定だ。九電によれば、それがこれ以上増えると送配電網が対応できず、安定供給に支障が出るという。続いて北海道、東北、四国の各電力社も、一部の再エネ発電の申し込みの保留を表明。東電も検討する。

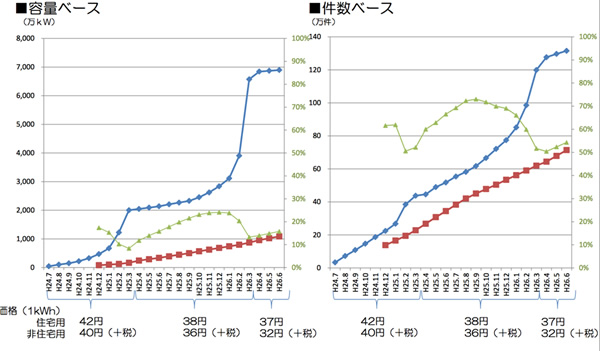

背景には再エネの急増という問題がある。容量、件数とも、FIT導入を開始した2012年(H24年)7月から急増した。これに対応しきれていないのだ。(図表1)

(出典 資源エネルギー庁)

(出典 資源エネルギー庁)エネ庁は「総合エネルギー調査会新エネルギー小委員会」で、9月30日に再エネ振興策の現状をまとめた。政府が認めたFITの認定容量は7178万kW、約131万件。全電源構成比の約2割分に相当する。そのうち運転開始量は1109万kW、約71万件になった。

今年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、2020年の最大導入ケースを、電源構成比で5.5%程度(水力除く)、30年で9.4%と目標を定めた。ところが、開始2年の2014年段階で、すでに計画ベースで2割を超えてしまった。もちろん、容量と実際の発電量は再エネの場合に違うが、以前は全電源比で1%以下だった再エネは数年で数%に膨らんだ。予想を超えて参入が増えている。「成功しすぎ」と経産省のある幹部は懸念していた。

再エネ補助金、年2兆7000億円の巨額に

しかし送配電網の作り直しには、コストがかかる。同小委でエネ庁は、送電線網の整備のコスト試算も明らかにした。一例を示すと、北海道と東北で計画されている590万kW分の再エネに対応する送配電網整備には、2地域で1兆1700億円が必要との試算がある。

電気事業連合会の試算によれば、これまで地域ごとの電力会社が保有していた送配電網を分散型に作り直すには、全国で約10兆円の設備投資が必要になる。そして誰がこれを負担するのか、まったく決まっていない。

そしてFITの負担への批判も再び強まっている。10月7日、日本経団連は「当面のエネルギー政策に関する意見」を公表。ここで再エネの振興を評価しつつも、その巨額な負担額に懸念を示した。

負担の金額は凄まじい。14年度で6500億円だ。そして認定した再エネ事業がすべて運転を開始した場合に、負担は年2兆7018億円(賦課金は現行より低いキロワットあたり約24円)に跳ね上がる。月額負担率は現時点で1世帯あたり(月300kWh程度)で225円程度だが、935円に増えると見込まれる。

電力の市場規模は、震災前までは約15兆円だった。それなのに再エネの補助金が2.7兆円と2割弱になる。日本経済にとって大変な重荷であろう。

見直しは必須だが、政治的に可能か

小渕優子経産相は9月26日の閣議後記者会見で「(再エネ振興策を)あらゆる角度から検証する」と表明。エネ庁は新エネルギー小委員会の10月15日の会合で、既存事業者の増設分への補助を当面凍結し、現時点で認定済みの設備の再稼働を進める政策を打ち出す。(日本経済新聞10月11日記事「太陽光発電の参入凍結 大規模施設」)

FITが先行する欧州では、国民負担を抑制するために、「負担額に上限を設ける」「太陽光以外の風力や地熱を拡大するため、買い取り価格に差をつける案を検討する」などの取り組みが行われた。同様の対策が日本でも行われるだろう。

しかし見直しがどこまで進むかは不透明だ。福島原発事故の後で、エネルギー政策は合理性だけではなく「人気取り」の要素で動いてきた。国民の人気のある再エネの抑制は、政治的にマイナスになるため、積極的に動く政治家はいないだろう。与党自民党内には再エネ振興を強く主張する反原発グループがあり、連立与党の公明党は脱原発と再エネ振興を掲げている。補助金の縮小はこうした政治家の反対に直面しそうだ。

感情が政策を動かし、「バブル」を生んだ

欧州諸国では、FITは再エネの発電量を増やす効果はあるものの、コストの面で失敗しているとの結果がすでに出ている。ドイツは今年度から新規事業への補助金をほぼ停止。スペインは12年から既存の再エネの買い取りを電力会社が中止した。両国でも電力事業が混乱し、大きな政治問題になった。

そうした経験があるのに日本でFITの功罪について、熟議がされなかった。制度の骨格が固まったのは、2011年の東日本大震災と東電福島第1原発事故の直後だった。人気低迷に悩んだ民主党の菅直人政権(当時)は反原発を掲げて、再エネを重視。菅政権の崩壊後の制度づくりでも、民主党の政治主導で手厚い振興策が採用された。そしてメディアも世論も、FITの支持一色だった。「原発の代替策の再エネ」という誤った考えが流布したためだ。

経産省はそれに呼応した。福島原発事故後に、経産省は原発事故の責任を追及されて権威が失墜。FIT導入の際に、同省幹部は「再エネを使った国民との和解」という、裏の意図を述べていた。

振興策は「拡大」という観点から見るとよくできていた。内外の金融機関が再エネ参入を支え、大規模発電「メガソーラー」事業への参入が相次いだ。また欧州諸国がFITを縮小したため、海外の事業者、金融機関、またパネルメーカーが日本市場に参加した。

経産省・エネ庁では、手厚すぎる振興策の危険性を認識していた。法案策定当時に経産省の担当幹部はそろって「軟着陸させる」と語っていた。ところが、振興策が成功しすぎて「バブル状態」が発生している。

感情が政策と社会を動かす。再エネ振興策は、こうした危険の好例だろう。

一時的な行き詰まりを契機に、制度の検証を

筆者は、再エネ振興策の一時的な行き詰まりを契機に、冷静に問題と向き合うべきと考える。

もちろん、再エネは重要なエネルギー源である。しかし、そのプラスとマイナスを冷静に見極め、その実力に応じて使っていった方が合理的だ。FIT制度についても、一度根本に返って、「その仕組みが再エネを継続的に発展させるものか」「合理的な負担か」を検証した方がいい。そうした政策をめぐる熟議が、これまでされてこなかったのだ。

そもそもFITは20年前以上から行われてきたが、優れた制度ではない。イノベーションを支援するのではなく、旧技術で設置したパネルで事業者に支援金を出すものであるためだ。震災前まで、日本の電力会社は燃料費・発電費用の合計で1kWあたり5−6円の単価で電力を製造した。太陽光で同34円も出してまで再エネを奨励し、電力利用者に負担を課して、事業者をもうけさせる政策は合理的ではない。

しかもFITの補助金は、税ではなく「協力金」という名目で、強制的に徴収される。公正性の観点からも問題だ。

始まった政策をゼロに戻すことは難しいが、FITを行うことが正しいかという、是非をめぐる議論もするべきであろう。

「人は現実のすべてが見えるわけではなく、多くの人は見たいと思う現実しか見ない」「どんなに悪い事柄とされていても、それが始められたそもそもの動機は善意によるものであった」。2000年前にローマの英雄、ユリウス・カエサルは語った。同じ問題が今、再エネで繰り返されているように思う。

再エネを拡大しようという人々の願いは尊重するし、その拡大は多くのメリットもある。しかし、正確な事実を見据えた対策をしなければ、また負担をめぐる合意を積み重ねなければ、せっかく生まれた再エネ振興の芽がつぶれかねない。

現実を直視し、善意を尊重しながら、今、立ち止まって、政策の是非を考えるべき時だ。

(2014年10月14日掲載)

関連記事

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

大型原子力発電所100基新設 政府は第7次エネルギー基本計画の策定を始めた。 前回の第6次エネルギー基本計画策定後には、さる業界紙に求められて、「原子力政策の180度の転換が必要—原子力発電所の新設に舵を切るべし」と指摘

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。

-

前回に続き、米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているので簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 205

-

3月30日、世界中で購読されるエコノミスト誌が地球温暖化問題についての衝撃的な事実を報じた。

-

「CO2から燃料生産、『バイオ技術』開発支援へ・・政府の温暖化対策の柱に」との報道が出た。岸田首相はバイオ技術にかなり期待しているらしく「バイオ技術に力強く投資する・・新しい資本主義を開く鍵だ」とまで言われたとか。 首相

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間