安価・安定的電力供給が地方創生に必要な理由

中国人「爆買い」は歓迎だが…

2月の百貨店の売上高が11ヶ月振りにプラスになり、前年同期比1.1%増の4457億円になった。春節で来日した中国人を中心に外国人観光客の購入額が初めて150億円を超えたと報道されている。「爆買い」と呼ばれる中国人観光客の購入がなければ、売上高はプラスになっていなかったかもしれない。

藻谷浩介は「里山資本主義」(角川書店)のなかで、これからは観光が日本の産業の目玉と書いていたと記憶する。それを実践しているのか、多くの地方が外国人を中心に観光客の呼び込みに熱心だ。地方が観光に活路を見出そうとしているのは、それが最も手っ取り早いというのもあるだろう。

日本のどの地方でもお国自慢の一つや二つは必ずある。ゆるキャラを作り、B級グルメの名物を売り出すのに多くの地方が力を入れているのか、昨年のゆるキャラグランプリへの参加者は1699にも達する。

観光客が増え、地方が活性化するのは望ましいことに違いないが、すべての地方が外国人あるいは全国的に受け入れられる観光資源を持っているわけではない。何よりも観光だけで地方が潤うのは難しいという現実がある。

観光客が消費を行えば、製造業を含め誘発効果があり、経済成長に寄与する。しかし、地元への効果は主に宿泊と飲食がもたらすものだ。例えば、2014年の1341万人の訪日観光客の消費額2兆305億円のうち、宿泊に6093億円、飲食に4307億円が使われているが、この大半は観光地に落ちている。残りの消費の内訳は買物代7142億円と交通費2179億円が主体だが、観光地に落ちるのはこのうちの一部だろう。

観光業の現実は厳しい

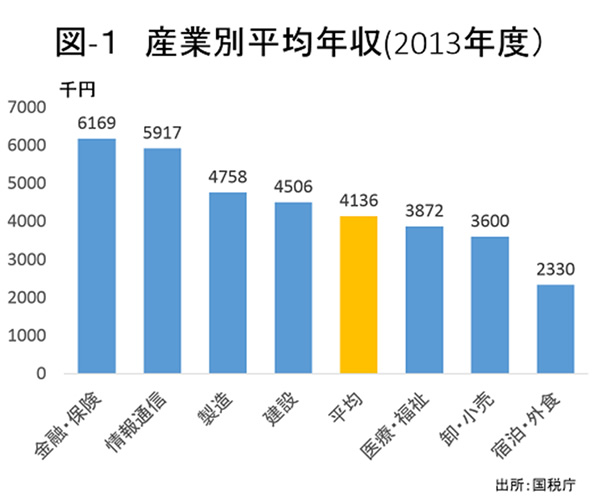

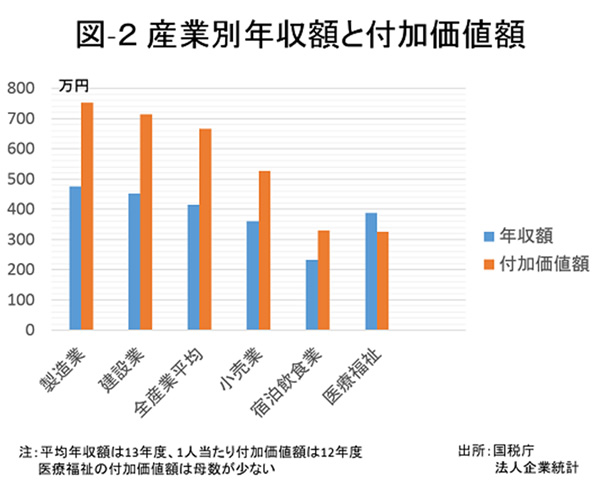

さて、宿泊と飲食業だけでは地方の経済成長は簡単ではない。図-1はいくつかの産業の平均年収を示している。宿泊・外食の平均年収は233万円と最も年収が低い産業の一つだ。宿泊も外食も人手に頼る産業だ。生産性を上げることは簡単ではない。図-2にはいくつかの産業の1人当たり付加価値額と平均年収が示されている。生産性・付加価値額が低い産業では平均年収も低くならざるを得ない。

訪日外国人を含め観光客が増えても、観光地に落ちる金額の受け皿となる産業の1人当たり付加価値額は低い。地域で働く人は増えるかもしれないが、必ずしも豊かな人が増えるわけではなく、少子化には歯止めはかからないかもしれない。地域が人口減少を乗り越え豊かになるには、観光だけでなく、付加価値額が高い産業を育成することが必要だ。では、1人当たり付加価値額の高い産業、例えば金融あるいは情報通信業を地方が持つことが可能だろうか。

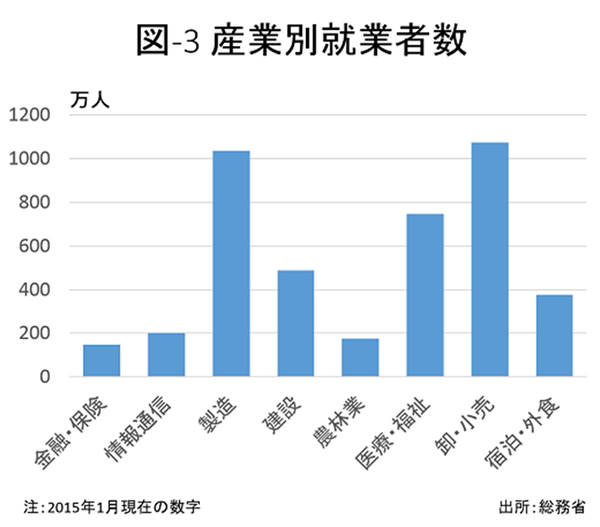

図-3は産業の就業者数を示している。付加価値額が高い産業の就業者数は少ない。これらの産業を地方が育成することは簡単ではないだろう。それでは、藻谷が言うように里山の恵みを生かした農林業、あるいは民主党幹事長の枝野幸男が言うように地方の伝統産業、特産品、例えば枝野の選挙区(埼玉県東部)の特産品、盆栽で生きていけるのだろうか。

藻谷が21世紀型資本主義と持ち上げる、バイオマス(生物資源)を活かすオーストリアでも、林業の就業人口は就業者の0.4%にしか過ぎないことをみれば、地域の伝統産業、特産品で雇用を作り、地域を創生することは、ほぼ絵空事に過ぎない。観光と同じく分かりやすく、何となくできそうだから言われているだけだろう。

結局、地方が活性化するには付加価値額が高く、雇用も大きい製造業を育てるという王道しかないのだ。そのためには、価格で勝負するしかないコモディティと呼ばれる商品ではなく、ブランド商品を日本の製造業が多く作り出すしかない。英国のダイソン、米国のGE、世界には技術、デザインなどでブランドと呼ばれる商品を作り出している企業は多くある。日本企業は失われた20年間でブランド力をかなり失ったが、まだ力はある。

製造業がブランド品を作り出す力を得るためには、大震災以後30%以上上昇した産業用電気料金を原子力発電の再開により引き下げ、収益増を実現することが必要だ。それが、結局地方創生につながる。

(2015年5月11日掲載)

関連記事

-

世界的なエネルギー危機を受けて、これまでCO2排出が多いとして攻撃されてきた石炭の復活が起きている。 ここ数日だけでも、続々とニュースが入ってくる。 インドは、2030年末までに石炭火力発電設備を約4分の1拡大する計画だ

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

-

福島第一原発事故によって、放射性物質が東日本に拡散しました。これに多くの人が懸念を抱いています。放射性物質には発がんリスクがあり、警戒が必要です。

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

厄介な気候変動の問題 かつてアーリは「気候変動」について次の4点を総括したことがある(アーリ、2016=2019:201-202)。 気候変動は、複数の未来を予測し、それによって悲惨な結末を回避するための介入を可能にする

-

【Vlog】ペットボトルは分別しないで燃やせばいい アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「ペットボトルは分別しないで燃やせばいい」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願い

-

EUタクソノミーとは 欧州はグリーンディールの掛け声のもと、脱炭素経済つまりゼロカーボンエコノミーに今や邁進している。とりわけ投資の世界ではファイナンスの対象がグリーンでなければならないという倫理観が幅を効かせている。

-

ある政府系財団の科学コミュニケーションセンターで、関係者がTwitterで「専門家による意義深い取り組みです」と、学者が科学知識を伝える組織の活動を紹介していた。科学技術と社会の関係は関心のある領域で、私はこうした情報をウォッチしている。しかし、ちょっと腹が立った。そこには「福島」「原発事故」という文字がない。挑発はよくないが、私はその関係者に次の皮肉を送ってしまった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間