頻発する反原発訴訟への疑問、意味あるのか?

再稼動差し止め判決の出た関西電力高浜原発(同社資料より)

再稼動差し止め判決の出た関西電力高浜原発(同社資料より)「裁判で自己主張」の疑問

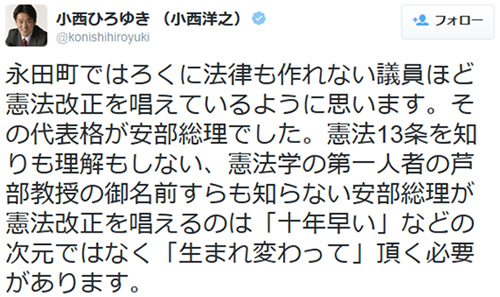

裁判と社会の問題を考える材料として、ある変わった人の姿を紹介してみたい。民主党の小西洋之参議院議員(千葉県選出)だ。(参考「ネット炎上中の小西洋之議員の姿から考える」)

彼はネット上で一般市民に「法的措置をする」と繰り返し、それがからかいの題材になっている。産経新聞の論説委員がフェイスブックで名前を出さず「現役官僚時代にクイズ王(小西氏のあだ名)が、人事に不満を持ち、すねた」という趣旨の話を書いたところ、5月に名誉毀損で訴訟を起こした。軽率な発言とはいえ、公人が記者を妨害のため訴えることはなかろう。マスコミへの「嫌がらせ訴訟(スラップ訴訟)」は、欧米では大変な批判を受ける行為だ。

小西議員は毎日、SNSのツイッター上で、他人への罵倒を繰り返す。以下は5月3日のツイートだ。自分は他人を訴え、人権を守ると述べているのに、他人を汚い言葉で罵倒する小西氏の行為に、ネット上では批判が渦巻いている。

小西氏の姿は、次のことを示すだろう。裁判で世間の耳目を集めようとする行為は、時代遅れで無意味であるということだ。これは20世紀初頭の手法だ。情報が自由に流れる現代では、政治運動は批判を応分に集め、賢明な人の多い日本では、表面的な主張の裏にある、政治的な意図は簡単に見透かされる。

そして反原発訴訟にも、小西氏と同じような「独善性」と「司法制度を私的な政治主張のために使う」という政治的意図が見えるのだ。

高浜差し止め訴訟から見る反対の論理

反原発を主張する弁護士や市民グループによって、原発運転の差し止めや廃炉を求める訴訟が全国各地で行われている。福井地裁で今年4月に高浜原発の再稼動差し止めの仮処分が認められたことから社会的な注目が集まった。どのような主張が行われているのかを一覧して、今後を考えたい。

全国の原発訴訟をまとめた脱原発弁護団全国連絡会という組織がある。その資料によれば、11年3月の福島原発事故の後に39の訴訟が提訴されている。

今年4月に福井地裁(樋口英明裁判官)は関電の高浜原発3、4号機についての訴訟で、再稼動差し止めの仮処分を求めた原告の市民グループの主張を認めた。同種の訴訟は昨年11月に大津地裁で却下されたが、同12月に福井地裁で再び申し立てられた。樋口裁判官は13年に大飯原発運転差し止めを認めた判断をした人物だ。

高浜差し止め訴訟での論点は、他の原発訴訟とも共通する点があるので示してみる。

第一の争点は、原子力規制委員会が新規制基準で採用した「基準地震動」だった。判決では、「(基準地震動を)超える振動はあってはならないが、東日本大震災などでそれ以上の地震動が原発で計測され、安全性に疑問がある」「基準地震動を地域の地震の平均像を基に策定することに合理性は見出しがたい」という趣旨の2点の判断をした。そして規制を合理性がないとした。

第二の争点は、冷却設備の破損の可能性だ。壊れる可能性を否定できないとして、そのために差し止めを妥当としている。つまり「ゼロリスク」を求めた。

第三の争点は、「原発が嫌だ」という人々の感情の問題である。高浜差し止めの訴訟では大きく取り上げられなかったが、前回の大飯原発の判決では、「人格権」、つまり個人利益の保護の観点から裁判所は直接的に危険性の有無を判断できるとして、差し止めを認めた。

批判集まる高浜原発訴訟の判決

しかし高浜原発をめぐる福井地裁の判決は、この3論点の判断で批判が出ている。基準地震動とは有識者によれば「施設の寿命中に極めてまれではあるが発生する可能性のある限界的地震動」と、定義される。地区の地震の平均像からは作られていない。事実認識に誤りがある。

さらに道路、鉄道、発電などの他のインフラ事業で、行政が企業にゼロリスクを求めた例はない。それを求めればこの種の事業は運営できなくなる。人格権についても、判決の法理を妥当とすれば、裁判所が無制限に企業のプラントを止めて財産権を無制限に侵害できることになる。原発停止による不利益を受ける人の権利も無視をしている。

大飯、高浜の判決は、一人の裁判官の片寄った見方でつくられたと言える。4月の九州電力の川内原発の差し止め請求訴訟では、原告の市民グループは同種の主張をしたが、鹿児島地裁はそれを退けた。

原子力規制委員会・規制庁は、原子力関係者からその行政活動の混乱を批判されている。しかし、今回の判決について田中俊一規制委員会委員長は「事実認識に誤りがある」と、反論した。

「自己主張の道具」に司法が使われる

こうした訴訟には、どのような人たちがかかわるのか。

原発の是非を争う裁判は以前からあった。1973年から91年まで続いた伊方原発(四国電力)訴訟は、「日本初の科学裁判」と呼ばれ、原子力利用に懐疑的な工学者や物理学者などが炉心の損傷の危険を主張した。最高裁はその危険を認めたものの、行政の判断を尊重した。つまり議論は科学的妥当性が中心になった。

しかし、その他の裁判は政治団体や反原発活動家が、訴訟を自己主張の道具とする例が目立つようになる。筆者は10年ほど前に、関西で反原発訴訟の集会を取材したことがある。福島事故の後でメディアに登場したのと同じ顔ぶれの文化人や自称研究者、弁護士が並んでいた。多くの訴訟で反原発を掲げる左派政党は関与していないが、支持者は重なっている。

当事者が同じであるために各裁判での主張も似ており、ノウハウが共有されている。高浜原発差し止め訴訟では、原発の危険性を主張するミニ映画を製作し、裁判官に見せるなど手の込んだことも行われた。

訴訟にかかわる弁護士は使命感で取り組んでいるのだろうが、「手弁当」でやるわけではない。裁判では全国から集まった原告側が分担して訴訟費用を負担している。こういう一種の集団訴訟は1960年代の公害訴訟から行われている形だ。

社会のメリットが乏しい裁判

しかし裁判という手段で、原発政策の転換が起こるとは思えない。そして福井地裁の2例が例外的な判断で、基本的にこの種の訴訟は、被告の電力会社・国の方が通る。それは妥当で、行政組織に比べて、裁判所にその判断をする権限、能力があるかは疑問だからだ。普通の行政訴訟では、行政による一次審査の判断を尊重する。裁判所が常識的な判断をすれば、稼働の差し止め、廃炉を認める判決は出ないだろう。

また当事者も判決をそれほど重視していない。関西電力は大飯、高浜原発の差し止めを認めた福井地裁の決定の取り消しを求める訴訟を申し立てている。そして規制委による審査は並行して進める意向だ。

関電高浜原発は、原子力規制委員会の新規制基準をめぐり「原子炉設置変更許可の適合性審査」に合格しており、今年11月の再稼動を目指してきた。それがこの訴訟で遅れる可能性がある。そうなれば、代替の燃料費で関電に負担が加わってしまう。

興味深い動きがある。電力会社はこれまで、こうした反原発訴訟に沈黙していたが、九州電力はある考えを示した。今年4月に結果が出た川内原発をめぐる訴訟では、申立人23人のうち10人程度が申請を取り下げた。九電は本訴で原告の市民団体側が敗訴した場合に、再稼働が遅れたことで「1日5億5400万円の損害を被る」として、地裁に申立人に賠償に備えた「妥当な金額」の担保金を積み立てることを求めた。それを警戒し、訴訟から下りる人がいた。損害を被る電力会社にとって、当然の主張であろう。

原発停止による損害は全電力利用者が被り、日本経済に損害を与える。代替策のない批判や妨害は社会に混乱だけを招く。裁判制度を使い権利を主張することは国民に認められた権利だ。とはいえ一連の反原発の訴訟の社会的なメリットは少ない。反原発訴訟には自省が求められるのではないか。

あまりに訴訟を乱発し、裁判を使って社会運動をすると、冒頭で紹介した国会議員のように、批判と嘲笑を人々から受けてしまうだろう。視野の狭い正義感は、他人に迷惑になる。

(2015年5月11日掲載)

関連記事

-

私は、ビル・ゲイツ氏の『探求』に対する思慮深い書評に深く感謝します。彼は、「輸送燃料の未来とは?」という、中心となる問題点を示しています。1970年代のエネルギー危機の余波で、石油とその他のエネルギー源との間がはっきりと区別されるようになりました。

-

エネルギー、原発問題では、批判を怖れ、原子力の活用を主張する意見を述べることを自粛する状況にあります。特に、企業人、公職にある人はなおさらです。その中で、JR東海の葛西敬之会長はこの問題について、冷静な正論を機会あるごとに述べています。その姿勢に敬意を持ちます。今回は、エネルギー関係者のシンポジウムでの講演を記事化。自らが体験した国鉄改革との比較の中でエネルギーと原子力の未来を考えています。

-

きのうの言論アリーナは民進党の高井崇志議員に話を聞いたが、後半はやや専門的な話なので、ちょっと補足しておきたい。核拡散防止条約(NPT)では非核保有国のプルトニウム保有を禁じているが、日本は平和利用に限定することを条件に

-

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and

-

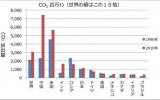

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春

-

「生物多様性オフセット」COP15で注目 懸念も: 日本経済新聞 生物多様性オフセットは、別名「バイオクレジット」としても知られる。開発で失われる生物多様性を別の場所で再生・復元し、生態系への負の影響を相殺しようとする試

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間