帰還される方々に知っていただきたい5つのこと【復興進む福島1】

福島の原発事故から4年半がたちました。帰還困難区域の解除に伴い、多くの住民の方が今、ご自宅に戻るか戻らないか、という決断を迫られています。

「本当に戻って大丈夫なのか」

「戻ったら何に気を付ければよいのか」

という不安の声もよく聞かれます。

福島県に努める医師としてこの帰還問題を眺めた時、まず、帰還する・しないという選択は、何の為に、誰の為にあるのか、という事を考えていただきたいと思います。帰還は国益の為でも地域振興のためでもありません。決断を下された1人1人の方が、その決断によって健康にならなければ意味がないのではないでしょうか。

帰還を決められた方、迷われている方が、今後放射能を正しく恐れ、正しく避け、そしてより健康になっていただくために、健康を守る医師という立場から考えていただきたいことが5つあります。

1.100ミリシーベルトは、がんに「ならない」値ではない。

「100ミリシーベルト以下だとがんにならない、って聞いたんだけど、本当?」

放射線の説明会で、時折聞かれる質問です。

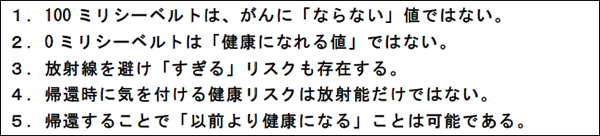

放射能とがんの関係について、今一般的に採択されているのは、「しきい値なし仮説no-threshold model」、すなわち放射線被ばく量が低ければ低いほど発がんリスクは低くなる(図1)、という説です。

そういう意味で、先述のご質問への回答は「いいえ」です。正確に言えば、100ミリシーベルトはがんに「ならない」値ではありません。

「100ミリシーベルト以下でもがんのリスクは上がるかもしれないが、そのリスクを証明することは難しい」という値です。

2.ゼロミリシーベルトは「健康になれる値」ではない。

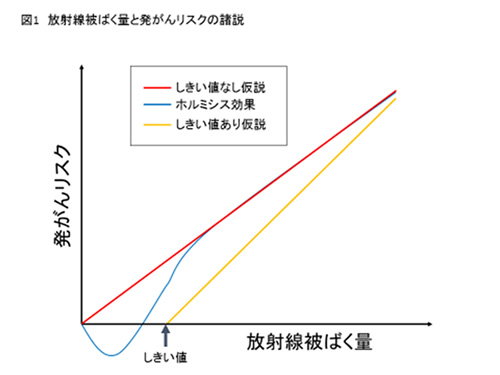

ではなぜ100ミリシーベルト以下は大丈夫、という話が出てきてしまうのでしょうか。これは、私たちが日々さらされている、放射線以外の発がんリスクがあまりに多い、ということにあります。

普通に生活をしている限り、私たちは発がんリスクを避けることはできません。運動不足、肥満、たばこ、食品添加物、化粧品、大気汚染、精神的ストレス、野菜の中にすら発がん物質がふくまれます。それだけでなく、がんになりやすい家系や体質、性別の差などもあります。

100ミリシーベルト以下の放射線被ばくは、このような様々な発がんリスクの「ノイズ」にかき消されてしまい、証明することが難しいのです(図2)。

裏を返せば、放射線被ばくがゼロになっても、発がんリスクはゼロにはなりません。放射能のお話しをするときに、ややもすると

「放射能さえなければ健康になれる」という健康に対する「ゼロリスク神話」が浸透する危うさを感じます。

放射線だけを考えれば、線量は低ければ低いほどよい。しかし、線量が低い地域に住んだから必ずしも健康になれるわけではない、ということは、忘れてはいけないと思います。

3.放射線を避けすぎるリスクも存在する。

それだけではありません。放射能を怖れすぎて日常生活が極端に変化すれば、それはもっと大きな健康リスクにすらつながり得ます。

たとえば、放射能を極端に避けようとすると、どのような生活を送ることになるでしょうか。外に出ない、野菜を食べない、魚を食べない、きのこを食べない…このような生活は、そのまま健康リスクへとつながります。

たとえば、あるお母さんが「福島県産の野菜が怖い」と言って、子供にファストフードのハンバーガーを食べさせていた、という話があります。

あるいは仮設住宅で、「放射能が怖くて外に出られない」といって運動不足になり、足腰の筋力が低下してしまった高齢者の方も見かけました。

最近になり、避難や長期の避難生活が、むしろ健康に害になり得る、というデータが少しずつ出てきています(1,2)。これは、避難行動・避難生活により日常生活が極端に変化してしまったことが一番の原因です。

しかし、もしこのお母さんが、

「放射能が怖いから福島県産以外の野菜を食べさせている」

のであれば、どうでしょうか。農家の方には申し訳ないけれども、お子さんの健康にとっては特に福島県産でも熊本県産でも問題はないと思います。

また、仮設住宅の方が

「放射能が怖いから体育館で運動している」

というのであれば、無理に外へ出る必要もないかもしれません。

放射線が怖い。その感覚を、無理に否定する必要も、なくす必要もありません。しかし、放射能を避けるあまり

食生活が変わる

運動量が変わる

精神的ストレスになる

ということのないよう、十分気を付けることが健康の為には重要です。

4.帰還時に気を付けるリスクは放射能ではない。

以前にも書かせていただいたことですが(3)、放射能だけにとらわれていると、どうしても他の健康リスクを見落としがちです。

たとえば、帰還に伴う健康リスクを考える上で心配なことは、交通の便です。買い物をする店が遠くなれば、その分車への依存度が高くなり運動不足になります。買いだめをすると、生鮮食品よりも保存食に偏りがちになり、野菜不足になったりもします。

また、交通の便が悪く病院へのアクセスが減れば、自然と通院される方も減り、高血圧や糖尿病が放置されることになるかもしれません。

社会的孤立も問題です。社会的な孤立や孤独は人の寿命を縮めることが知られています。また、コミュニティ力の低下は犯罪率の上昇や孤独死の増加にもつながり得ます。

このように、帰還される方は、むしろ放射能以外の健康リスクを総合的に判断する必要があると考えています。

5.帰還することで「以前より健康になる」ことは可能である。

原発事故が放射能以外にもいろいろな健康リスクを引き起こしたことは間違いありません。しかし、起きてしまったことを逆手にとり、以前よりも健康を意識し、より健康になるための生活を送ることは十分に可能だと思います。

実は福島県は、震災以前から脳卒中の発症率が全国平均と比べても非常に高い地域でした。塩分の取りすぎや冬の寒さなどが要因かもしれませんが、高い喫煙率、高血圧や糖尿病に対する住民の方々の意識が低かったことなどが挙げられると思います。

原発事故と放射能をきっかけに、生まれて初めて健康を意識された、という方は、少なからずいらっしゃると思います。健康リスクが放射能だけでないのと同様、健康になるための手段は放射能を避けることだけではありません。

これからふるさとへの帰還を考えている方の中には、諸々の事情からやむなく帰還される、そういう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方々にこそ、「帰還したから以前より健康になる」という選択肢が残っている、という事を忘れないでいただきたいと思います。

戻るからには健康になって、この災害の顛末を最後まで見届ける。帰還される方々が皆そのような気概で戻ってきて下さればよいな、と思います。

(1)Murakami M, et al. Was the Risk from Nursing-Home Evacuation after the Fukushima Accident Higher than the Radiation Risk? (Web)

PLoS ONE 2015:10(9): e0137906.

(2)Ishii T et al. Living in Contaminated Radioactive Areas Is Not an Acute Risk Factor for Noncommunicable Disease Development: A Retrospective Observational Study. Disaster Med Public Health Prep. 2015 Sep 9:1-4. (Web, Abstract)

越智小枝(おち・さえ)1999年東京医科歯科大学医学部卒業。国保旭中央病院などの研修を終え東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科に入局。東京下町の都立墨東病院での臨床経験を通じて公衆衛生に興味を持ち、2011年10月よりインペリアルカレッジ・ロンドン公衆衛生大学院に進学。3.11をきっかけに災害公衆衛生に興味を持ち、相馬市の仮設健診などの活動を手伝いつつ留学先で研修を積んだ後、2013年11月より相馬中央病院勤務。剣道6段。

(2015年9月24日掲載)

関連記事

-

「CO2から燃料生産、『バイオ技術』開発支援へ・・政府の温暖化対策の柱に」との報道が出た。岸田首相はバイオ技術にかなり期待しているらしく「バイオ技術に力強く投資する・・新しい資本主義を開く鍵だ」とまで言われたとか。 首相

-

以前、尾瀬の自然保護活動に関して「仮想評価法(CVM)」という手法を使ってその価値の計測を試みたことがある。ハイカーが押し寄せて自然が荒廃した1960年代の尾瀬の写真と、保護活動により回復した現在の尾瀬の写真を2つ提示し、尾瀬の美しい自然価値に対して自分が支払ってもいいと考える評価額(支払い意思額)を聞いたものだ。回答のなかには驚くほど高額の回答もあり、平均すると年間で1人1000円超となった。担当者としては、尾瀬の自然に高い価値を感じてくださっていることを嬉しく思うと同時に、その場で自分が支払うわけではない「架空の財布の紐」は緩いのだとも感じた。

-

きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい

-

先週の木曜日、仕事で11時から15時頃まで外にいました。気温は35℃。熱中症にならないよう日陰を選び水分を補給しながら銀座のビル街で過ごしました。心の中では泣きそうでした。 さて、ここ数日の猛暑を受けて脱炭素やSDGs関

-

第6次エネルギー基本計画の策定が大詰めに差し掛かっている。 策定にあたっての一つの重要な争点は電源ごとの発電単価にある。2011年以降3回目のコスト検証委員会が、7月12日その中間報告を公表した。 同日の朝日新聞は、「発

-

おなじみ国連のグテーレス事務総長が「もはや地球温暖化(global warming)ではなく地球沸騰(global boiling)だとのたまっている。 “地球沸騰”の時代!?観測史上最高気温の7

-

1. 東日本大震災後BWR初の原発再稼動 2024年10月29日東北電力女川原子力発電所2号機が再稼動しました。東日本大震災で停止した後13年半ぶりで、東京電力福島第一と同じ沸騰水型(BWR)としては初の再稼動になります

-

ヨーロッパで、エネルギー危機が起こっている。イギリスでは大停電が起こり、電気代が例年の数倍に上がった。この直接の原因はイギリスで風力発電の発電量が計画を大幅に下回ったことだが、長期的な原因は世界的な天然ガスの供給不足であ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間