COP21に向けて-日本の貢献の道を探る【言論アリーナ報告】

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。10月1日は「COP21に向けて-日本の貢献の道を探る」を放送した。

出演は有馬純氏(東京大学公共政策大学院教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はジャーナリストの石井孝明だった。

年末にCOP21(気候変動枠組み条約第21回締約国会議)がパリで開かれ、2020年以降の国際的な温室効果ガス規制の枠組みが決まる。

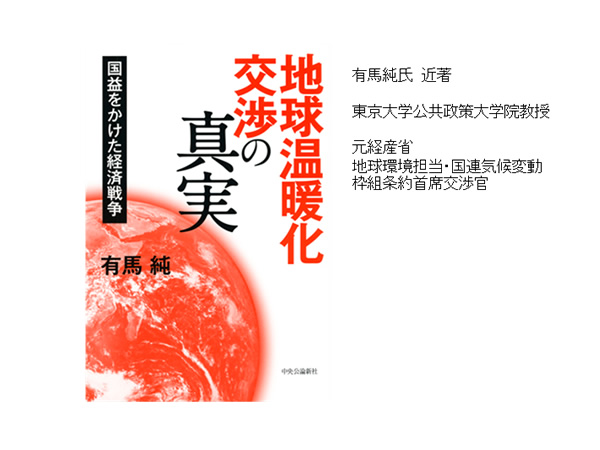

有馬氏は経産省で、地球環境問題担当・国連気候変動枠組み条約の首席交渉官だった。今年9月に東大に着任し、同月『地球温暖化交渉の真実-国益をかけた経済戦争』(中央公論新社)を刊行し、交渉を回顧している。池田信夫氏は経済産業研究所で温暖化とエネルギーの研究にかかわった。要旨は以下の通り。

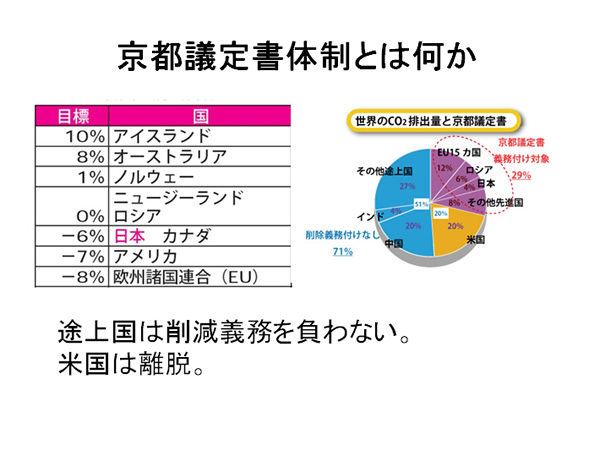

京都議定書体制とは何か

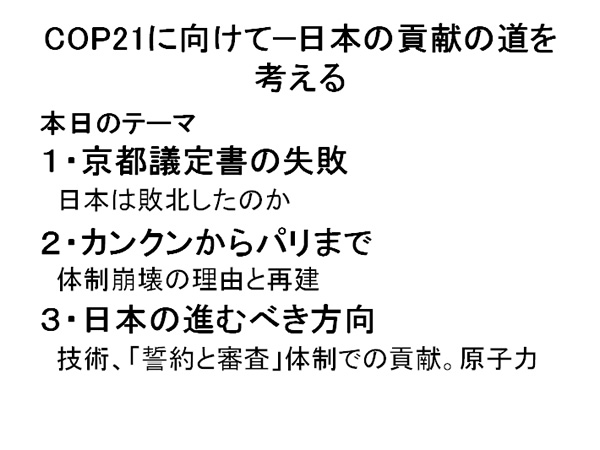

石井・本日はこの3つのテーマで、議論をします。

(図1)

(図1)有馬先生は、本を出版しました。なかなか本音が語られ、面白いものでした。この本で伝えたかったことは何ですか。

(図2)

(図2)有馬・私は2001から02年まで、そして08年から11年まで温暖化交渉に参加しました。11年までは経産省の官房審議官、首席交渉官でした。交渉プロセスについて思うところや疑問があり、本にまとめてみたのです。国際交渉は、結果しか発表、報道されません。そこには出ない裏を伝えたかったのです。そして温暖化交渉は、地球環境保全のためだけではなく、国益をかけた経済交渉なのです。

池田・さらに国連は美しいという憲法前文に出てくるような日本人の「勘違い」が問題をこじらせています。そして京都議定書の失敗の反省も必要です。97年にまとまった京都議定書は日本が損をした形です。霞ヶ関でも、国会でも、誰も反対せず、全開一致で01年に批准が決まってしまいました。当時、経済産業研究所にいたのですが、反対はほとんどなし。まるで勝てると思っていないのに突き進んだ日米開戦前の状況を思い出します。

90年代は、特別の状況にありました。東欧の社会主義政権が相次いで崩壊し、西ドイツは東ドイツを統一、さらに東欧諸国がEUに加盟しました。そうした国々は工場を閉め、最新設備に置き換えるだけで、温室効果ガス、CO2の排出を減らせました。そうしたEUの罠に日本がはまって過剰な負担に陥った面があります。

有馬・米国が抜け先進国の努力の公平性という、議定書の前提が崩れているのに、日本は突き進んでしまいました。図3で示すように、世界の大半の国が、削減義務を負わないのです。そして京都で議定書が成立したことで、日本が引けない状況になっていました。アメリカなら、ワシントンで条約が結ばれても、国益に反するなら、議会は批准しないでしょう。

(図3)

(図3)なぜ京都議定書体制は崩壊したのか

石井・地球温暖化交渉は、NGOが議論に参加し、各国の世論形成に影響を与えています。こんな交渉の姿は、ないでしょう。空論ばかり言うある温暖化防止活動をする環境NGOの活動家女性に、「あなたは何人だ」とうんざりして聞いたら、「地球人だ」と答えが返ってき変な経験があります。地球温暖化交渉は、国際機関、国連、環境、地球の利益という、日本の「進歩派」の人が好きな言葉が全部入ります。

池田・交渉の始まった90年代の影響もあるでしょう。90年前後に社会主義政権が崩壊しました。その際に、左派の政治活動家が、環境問題に入り込んだ面があったのです。こうした国際会議にNGOが影響力を持つのは類例がないでしょう。そもそも国際交渉に民間人は普通入れないですから。

有馬・極めて劇場型の交渉です。NGOメンバーが政府代表団に転職して、事実上一体になって動く国もあります。NGOの参加は温暖化交渉の重要度のステータスを上げるとか、秘密裏に行われがちな外交の意思決定に市民がかかわるというプラス面がありました。しかし、問題も多いのです。NGOは野心的な目標を掲げがちです。期待値が高くなりすぎ、また各国が国益で動く中でそのギャップが生まれ、結果に批判と失望が出る。その悪循環に陥っている面があります。

池田・しかも南北問題が影響しています。途上国も大国も、国連では一票でなかなか決まらない。

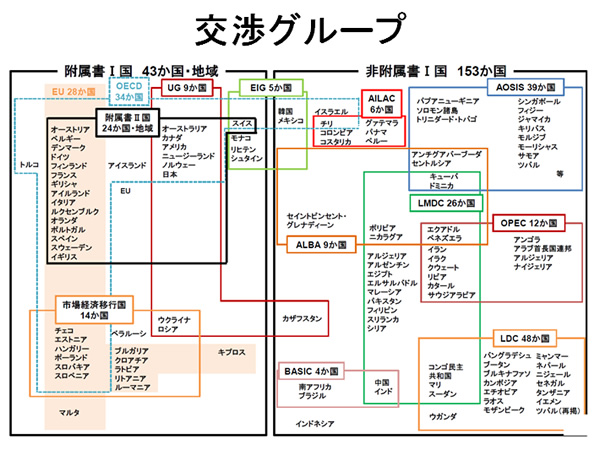

(図4)

(図4)有馬・図4は交渉グループですが、これは1991年の区分で非附属書Ⅰ国は当時の途上国です。この25年で世界経済の状況は大きく変わりました。韓国やメキシコ、中国やインドが、途上国として分類され、今でもこの枠組みを維持しようとしています。途上国は削減義務を負わない。そして温暖化問題では「ディシジョンメイキングプロセス」(意思決定手続き)が何度議論しても決まらず、全会一致を原則にしています。したたかな中国は意図的に、交渉の舞台を国連にしています。排出の中心はG20という経済大国であり、温暖化の負担を受けやすいのはLDC(後発開発途上国)の人々です。そういう国が集まるのが国連で、そこで交渉する正当性もあるのですが、問題があることも理解しなければなりません。

石井・問題をはらむ京都議定書体制は、2008年のコペンハーゲンでの延長の合意作りが失敗し、事実上崩壊しました。次の体制はこうした温暖化交渉の問題を乗り越えられるのでしょうか。

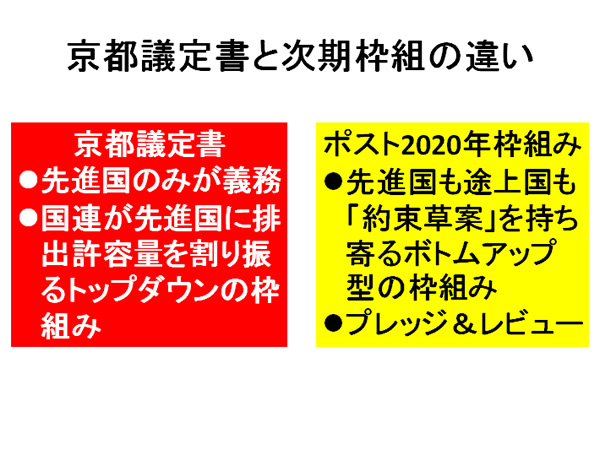

(図5)

(図5)有馬・図5で京都議定書と今検討されている枠組みの比較をしてみました。数値目標をぎりぎりと上から決めるのではなく、誓約と審査(プレッジ&レビュー)をすることで、合意作りを優先するものです。条約上の義務にしたら、各国は逆に義務違反を恐れ、緩い目標しか出さなくなるでしょうり。京都議定書から、米国などが離脱したのはそれが理由です。国連が主導して締め付けるよりも、自発的に行う方が、効果があると思います。

日本の進むべき道-技術を軸に

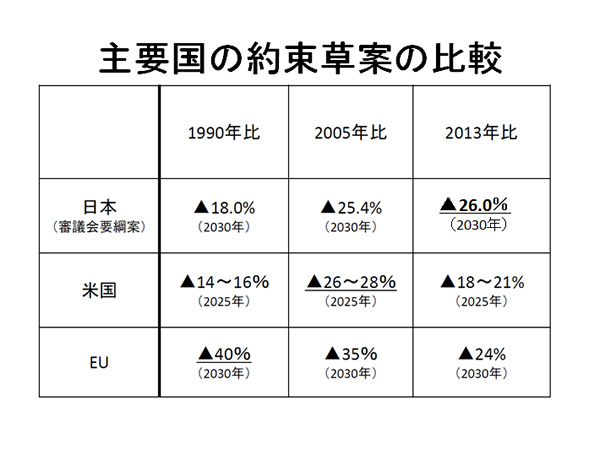

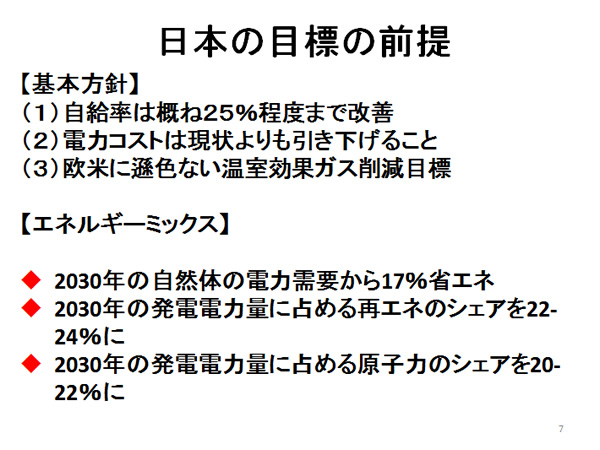

石井・それでは、日本の進むべき道を考えます。各国はCOP21 に向けて、削減目標を公表しています。下線が基準年ですが、各国は自分の有利な時期を示しています。

(図6)

(図6)有馬・EUは東欧の排出件を考えられる1990年、そして米国はシェールガスの産出が始まった2005年、日本は福島第一原発事故の後でエネルギー政策が麻痺して原発が止まっている2013年を基準年にしています。ただ「欧米に遜色ない目標水準」という考え方は数字の見栄えを良くしようという、京都議定書時代の発想から、抜けきれていないように思えます。

池田・日本の26%の削減は難しいのではないでしょうか。

有馬・日本の目標は省エネ、再エネ、原子力の稼働がすべて目標通りになったときに、達成されるという前提です。そしてこの前提は、実現するか現時点で見通せないし、将来再検討されることになっています。

(図7)

(図7)石井・26%減の数字が、一人歩きする可能性はありませんか。

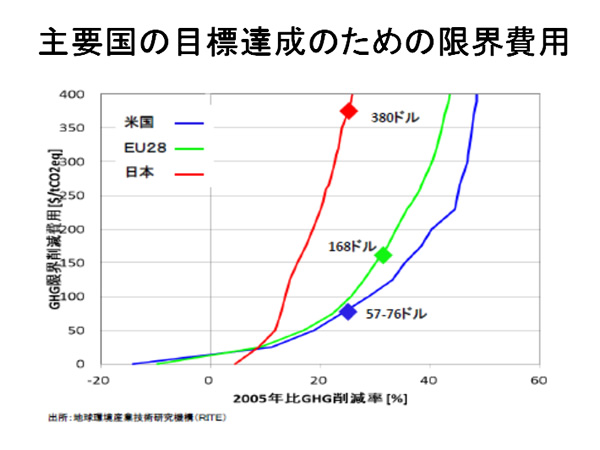

有馬・その危険はあります。日本は、他国に比べてエネルギー効率が高いことで知られています。工業のエネルギー効率が高いこと、そして公共交通機関が発達しているためです。2005年のデータでは、CO21トン当たりの削減費用は、EUの2倍、米国の5倍ほどかかってしまいます。負担は決して公平ではありません。

(図8)

(図8)各国の生産ベースのCO2排出に着目する国連のアプローチが妥当かなどの問題もあります。例えば、中国は世界一のCO2排出量ですが、先進国の消費財を製造しており、排出増の責任は先進国にもあると言っています。先進国で物の消費量が減っているわけではありませんので、その主張には一理あるわけです。また温暖化の解決のためには、革新的技術開発が必要ですが、イノベーションを行う技術力を持つ国は限られており、国連ではなく、有志連合で取り組むべきだと思います。

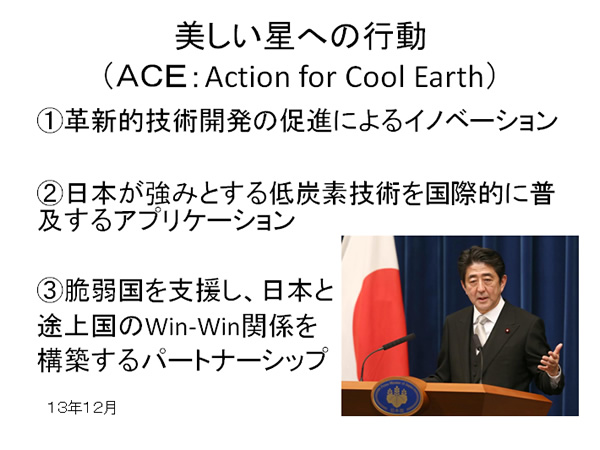

石井・日本政府の政策は、京都議定書の失敗の反省からか、適切なものになっていると思います。技術、イノベーション協力を中心にした政策美しい星への行動(ACE:Action for Cool Earth)という政策を13年に打ち出しています。これは有馬さんもかかわったそうですが、狙いを教えていただけますか。

(図9)

(図9)有馬・日本の強みは技術とこれまでの平和外交の蓄積です。地球環境の技術協力を追求することで、国益と温暖化防止が両立できるはずです。技術普及と技術革新がない限り、地球温暖化問題の解決はないでしょう。

池田・温暖化問題は、温室効果ガスを減らすということに関心が向きすぎ、政治的な問題になりすぎています。原子力の活用など、多様な視点で問題を考えていかないと、京都議定書の失敗を繰り返し、日本だけが損を受けるということになりかねないでしょう。

【GEPR編集部より】ニコニコ生放送のアンケートとして、2030年までに温室効果ガスを13年比で26%削減する目標は高いか、低いかの質問を行った。高いという人が86.2%に達した。ネットの視聴者は、温暖化問題への負担を懐疑的に見ていることがうかがえる。

(編集・石井孝明 GEPR編集者)

(2015年10月13日掲載)

関連記事

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

4月21日放送映像。

-

国連はアンケートの結果として、「3人に2人が世界は気候危機にあると答えた」と報告した。だがこれは最悪のレポートだ、と米国ブレークスルー研究所のカービーが批判している。紹介しよう。 kodda/iStock 国連開発計画は

-

福島第一原発をめぐる汚染水対策も進んでいる。事故当初は外部からの放水で使用済み核燃料や原子炉を冷却した。そして、事故直後に海水を引き原子炉を冷却した。そこで使った汚染水を取り除き、保管している。また4つの原発は原発構内の中で低地にある。その周囲から地下水が推定1日400トン流れ込む。また雨水でも増える。

-

(写真1)勢いよく成長する遺伝子組み換え大豆(茨城県河内町のモンサント実験農場で) アゴラ研究所は、日本モンサント(ホームページ)(フェイスブック)の協力を得て、8月12日に遺伝子組み換え(GM : Geneticall

-

米国のウィリアム・ハッパー博士(プリンストン大学物理学名誉教授)とリチャード・リンゼン博士(MIT大気科学名誉教授)が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国環

-

日本の鉄鋼業は、世界最高の生産におけるエネルギー効率を達成している。それを各国に提供することで、世界の鉄鋼業のエネルギー使用の減少、そして温室効果ガスの排出抑制につなげようとしている。その紹介。

-

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだという

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間