遺伝子組み換え作物って何?

今年5月、全米科学アカデミーは、「遺伝子組み換え(GM)作物は安全だ」という調査結果を発表しました。これは過去20年の約900件の研究をもとにしたもので、長いあいだ論争になっていたGMの安全性に結論が出たわけです。

遺伝子組み換えというのは、バクテリアなどを使って植物の遺伝子を操作する品種改良のことです。遺伝子を改良するのは今までの交配による品種改良と同じですが、特定の遺伝子を変えて自然界にはない性質の植物をつくることができます。みなさんの食べている野菜も自然のままではないので同じことですが、遺伝子組み替えというと放射能みたいにきらう人がいるので、論争が続いてきました。

よくGMを農薬と勘違いする人がいますが、これは農薬ではありません。それは農薬を減らす技術なのです。次の写真はGMのダイズと普通のダイズに除草剤をまいたもので、右側の普通のダイズは雑草といっしょに枯れていますが、左側のGMダイズに農薬をまいても平気です。

GMダイズ(左)と普通のダイズ(農業生物資源研究所)

これはGM作物が、農薬で枯れないからです。上の写真でまいたのはラウンドアップという強力な除草剤ですが、このGM作物の遺伝子はラウンドアップで枯れない性質をもっているので、雑草だけが枯れるのです。

農家の仕事でいちばん大変なのは、草取りです。農薬を大量にまくと作物まで枯れてしまうので、少しずつ何回もまいて雑草を取ります。雑草だけ枯らす農薬はないので、最終的には農家の人が取らないといけません。これは農地が広くなると重労働なので、農薬をヘリコプターからまくなど危険なことをやっています。

除草剤は、たくさん飲んだら人も死ぬ毒物です。みなさんの食べる野菜や果物にもたくさん除草剤がかかっているので、ミカンやレモンの皮は食べてはいけません。しかしGM作物なら雑草だけを枯らすことができるので、農薬をまく回数が少なくてすみます。だからGMは農作業の負担を減らして生産性を上げるだけでなく、普通の作物より安全なのです。

GMは日本でも安全性が認められており、輸入される大豆の9割、トウモロコシの8割がGM作物ですが、国内では誰も栽培していません。それは農薬でもうける農協や反対派が「GMは危険だ」と嘘をついて、北海道などで実質的に栽培が禁止されているからです。規制のない県で栽培しようと思えばできますが、反対派がGM作物の畑をトラクターで踏みつぶしたりするので、農家はこわがって栽培しません。

でもこれは逆に考えると、ビジネスチャンスです。トウモロコシを原料に使う企業などが、規制のない地域でGM作物をつくればいいのです。今は全国に休耕田があるので、それを借りれば株式会社でも農業ができます。草取りの手間がかからないのでコストが安く、ビジネスとしても成り立ちます。

「日本は土地がせまいから農業は向いてない」という人がいますが、世界一の農産物輸出国(1人あたり)は、日本より国土のせまいオランダです。付加価値の高い農産物をつくれば、農業は成長産業になるのです。法律で認められているのに誰もつくらないGM作物は、新しい産業になる可能性があります。

(アゴラこども版)

関連記事

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

1. 三菱商事洋上風力発電事業「ゼロからの見直し」 2021年一般海域での洋上風力発電公募第1弾、いわゆるラウンド1において、3海域(秋田県三種沖、由利本荘沖、千葉県銚子沖)全てにおいて、他の入札者に圧倒的大差をつけて勝

-

3月初めにEUの環境政策関係者に激震が走った。 「欧州グリーンディール」政策の一環として2021年7月にEUが発表した、2030年までに温室効果ガスの排出を90年比55%削減するという極めて野心的な目標をかかげた「FIT

-

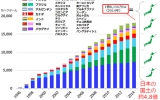

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

本稿では、11月30日に開催されたOPEC総会での原油生産合意と12月10日に開催されたOPECと非OPEC産油国との会合での減産合意を受け、2017年の原油価格動向を考えてみたい。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間