原子力発電を地域振興に役立たせるために

石井政雄 開発計画研究所 代表取締役 博士(工学)

1・基本的考え方・・・原子力発電施設の立地と影響変化

(1)影響評価の捉え方

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

一方、施設投資に伴って生ずる効用については、他に格別の政策的手段を加えなくても、その投資から必然的に生ずると考えられる「必然的効用」と、他から何らかの政策的手段が加えられたり、関係者や住民側の主体的働きかけによる「内発的効用」に区分できる。これは、「必然的効用」を増幅する事となり地域振興を図る立場からは重要なポイントとなる。

(2)地域振興計画論的視座

上記の影響評価の捉え方に示す特性として、原子力発電所の開発を進める側からの態様(投資特性)で言えば、下記の如き特性を持つ。

a.地域への投入の総量は極めて大きい

b.その期間も建設段階以降では20数年は続く

c.しかし、その初期・建設・操業(運転)などのステージによるズレが大きく、その内容、質がそれぞれ異なる。

したがって、これを出来るだけ平滑にし、それぞれの影響を、その後の地域の振興・成長に繋げて行くという立地の受け入れ側の努力(地域特性)が有効に働かないと、見かけ倒しどころか、結果的には反ってリスクを増大させる可能性も考えられる。

換言すれば、地域の側の主体的かつ計画的な働きかけによって、初めて外発的効用が地域の実態に染み通るような形で増殖的に展開されていくことになる。これには、かなりの年月をかけた対応が必要とされるだけに、中長期的な波及展開の筋立てを見据えた対応が必要となる。

これを地域計画論的視座からいえば、原子力発電施設の立地に当たっては、他には無い程の激動の時期を持つだけに、地域社会の中長期にわたる成長過程を見据へ、如何に、その効用を着実に積み上げていくかという視点の確立が問われてくる。

2・「地域が振興」している証とは

(1)「もの・かね」から「こと・ひと」へ

これまで一般的にそれは地域経済が豊かになること。地方自治が自主性を持つこと。換言すれば「もの」と「かね」がより豊かになる事と見なしてきた。しかし、これからの地域が振興していると言う事は、むしろ、地域経済が成長し、豊かになると言うだけではなく、地域に住まう住民・企業が成長に向い将来に希望を持つような状況(レベル+ベクトル)と言ってよく、かかる社会的効用を見逃しやすい(「こと・ひと」)。

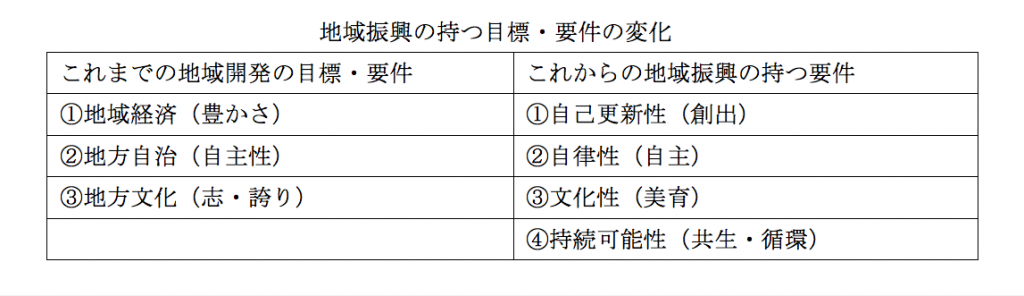

この事は、これからの地域(社会)が振興していることの証は、地域の住民の立場、視点に立って総体的動態的に捉えるべきものであって、上流(サプライサイド)での増分そのものが効用と考えることに問題を提起していると言える。この様な考え方に従えば、地域振興の持つ目標・要件は下表のように整理される。

(2)「こと・ひと」の環境に必要な地域基盤とは

これまでの施設・機能・事業といった「もの・かね」によって形成されるところの社会基盤に対して、今後の内発的・持続可能なレジリエンスな地域づくりの実態を形成するところの重要な要素であると考えられる地域独自の地域資源(人的資源・地域文化・風土・地域企業・行政活動)のいわば「ひと・こと」の織り成す地域発展により形成されるところの自律化に向けた継続的革新能力やイノベーション現出力に向けた社会的土壌・風土である「知的社会基盤」の醸成が、これからの地域づくりに必須な基盤と言えよう。この「知的社会基盤」は三つの柱から構成されている。

①地域活性化の基軸形成:地域経済(生産機能)、地域社会(都市機能)、ひとづくりサイクルの醸成の三つの視点が必要かつ重要となる。

②関連性:関連性を高めるには基盤施設(ハード)を地域ニーズに結び付けるところの適時適切な自治体等による振興施策(ソフト)の存在が極めて大きな影響をもたらす。

③市民の主体性・自主性:行政主導の市民組織の立ち上げ、住民参加、協働作業の“場”、連携・連帯的行動、新たな目的の集団の形成(共創)のプロセスを経る事が重要。

さらに言えば、この三つの領域の諸活動が有機的に、しかも、不断の連続的展開の下で循環し、昇華して行くことが「知的社会基盤」の要諦と言える。かかる日常的諸活動は、「計画の実行の実績が次の計画を創出する」、「人材(財)が計画を推進する」、「事業が人材(財)を養成する」と言う相互の連関関係の構築に連鎖するという特性を持つ。

いかにこの様な好循環を形成し得るかが重要な課題となる

3・「知的社会基盤」の醸成に向けて

(1)知的社会基盤形成の萌芽

一般的に過疎的要素の強い地域では、そのギャップを埋めるためにも基盤整備が重要な政策課題となる。原子力発電所立地地域の多くが、その解消・軽減に向けた契機として立地を推進してきたことは否めない。したがって、計画論的な対応に基づく原子力発電所の立地と地域振興と言う共生策は十分とは言えない。

しかしながら、いくつかの立地自治体では、個別的・断片的ではあるが「知的社会基盤」を形成する要素に掛かる取り組みが、散見される様になって来ている。例えば佐賀県玄海町での「わが町玄海の自律性を高める」と言う問題意識の下での、計画活動、住民参画、まちづくり・モノづくり活動に対する支援、行政職員の意識改革等が連携した取り組み。福井県美浜町でのボートを素材としたまちの個性化づくりや交流型産業の創出活動、へしこをテーマとしたエンパワメントの向上策や「へしこの町」の商標登録。さらには環境や地域文化をキーワードとしたグループ活動の萌芽。鹿児島県薩摩川内市での市民の理解と協力を得るまでの時間をかけた合意形成活動と、その活動の蓄積が他の局面の新展開を誘発した政策的連続性とそれを下とした市民協働のまちづくりの進展など、知的社会基盤の醸成に向けた萌芽を見る事が出来る。

(2)今は原子力発電を契機とした地域づくりの折り返しの時期

多くの原子力発電所立地自治体は立地に対する合意形成、建設・運転段階を経て、既に35年前後を経過している。更に、今後、廃炉となり解体・撤去に要する時間も立地・運転段階とほぼ同様な時間を要することが想定される。この意味で、原子力発電を契機とした地域づくりは折り返しの時期であり、この間で得られた地域づくりに係る知見や経験等のノウハウや人財・人脈等(上記萌芽の活用)は十分生かす事が出来るものと考える。

4・実効性ある折り返しの時期にするために

(1)これまでの諸活動の棚卸と評価

これまでの一連の活動をPDCA(計画→実行→検証→改善)サイクルするならば、総合計画の見直し時期等の機会を生かし、“後期”計画の策定に向けた(CA)の確認と計画策定(P)を図り、上述した知的社会基盤の形成プロセスを明示化することが重要となる。

原子力施設と言う太い糸を頼りに地域づくりを実践してきたが、これからはこれまでの「もの・かね」に加え「ひと・こと」の糸を組み入れ、地域振興と言う織物が、いくようにもヨコ糸とタテ糸を編み上げて行く時間をかけた格段の工程の収斂によって、地域好みの風合いに仕上げていくことが必要となる。また、かかる連関、有機化の過程そのものが地域振興の「生き様」でもあると言える。

(2)支援施策の改善

電源三法制度は本来的に「立地円滑化」を目標として立法化されたものであり、その後、多くの改善策も表層的な領域に止まり、「地域振興」に軸足を変えたわけでは無いところに、限界性をもつ。厳密に言って地域政策としての骨格をなしているとは言い難い。しかも、前述したように原子力発電所の多くが運転中・後期から廃炉の時期になりつつある今日、この状況にあった施策の整備が必要と言えよう。

ただ、支援施策は「有るから使う」から「利用する」とする主体性を持つことが肝要あり、その基底にはわがまちの将来像(ビジョン)を描き、住民と協働できる基盤づくりが極めて強く問われてくると言える。

関連記事

-

原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。

-

私はNHKに偏見をもっていないつもりだが、けさ放送の「あさイチ」、「知りたい!ニッポンの原発」は、原発再稼動というセンシティブな問題について、明らかにバランスを欠いた番組だった。スタジオの7人の中で再稼動に賛成したのは、

-

(前回:化石燃料は、風力・太陽光では置き換えられない!) 前回に続き、米国でプロフェッショナル・エンジニアとして活躍されるRonald Stein氏と共同で執筆しましたので、その概要をご紹介します。 はじめに 近年、世界

-

「福島で健康被害はない」事実を伝えるべき 朝日新聞が慰安婦報道で自社の報道の誤りを認めた。朝日新聞の報道は、福島の放射能、原発問題についてもミスリードを繰り返している。慰安婦報道をめぐる謝罪も大切だ。しかし70年前の外国の気の毒な売春婦に関心を向ける前に、福島を情報で汚している「今そこにある危機」を、是正してほしい。(写真はプロメテウスの罠7。他人の自殺という悲劇と絡め、センセーショナルな見出しは彼らが軽蔑する「週刊誌化」「ネットメディア化」している。)

-

失望した「授業で習う経済理論」 第4回目からはラワース著「ドーナツ経済」(以下、ラワース本)を取り上げる。 これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法で

-

エネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、旬な政策テーマを選び、識者・専門家と議論する映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。9月9日夜は1時間に渡って「どうなる福島原発汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」を放送した。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回の

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間