【言論アリーナ・記事2】研究会・もんじゅ、核燃料サイクルの行方

(1)より続く。

【コメント1・ウランは充分あるか?・小野章昌氏】

(小野氏記事「ウランは充分あるか?」)

無資源国日本ではエネルギー安全保障上、原子力しかない。莫大な金をかけて石油備蓄しているが、これは1回使ったら終わりだ。MOX燃料をプルサーマル発電で軽水炉に用いると、その使用済み燃料にまたプルトニウムがたまる。ただウランの使用済み燃料に比べて体積が7分の1くらいなので、効率よくプルトニウムを貯められる。貯まったプルトニウムは日本にとって貴重な資源であり、再処理は維持すべきである。

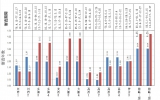

ウラン資源は確認埋蔵量が重要である。IAEAのレッドブックの最新のものによれば、その量は460 万トンであり、地球温暖化対策としての原子力利用の伸びを考えたら、20 年~30 年で枯渇する計算となる。

たしかに、池田氏の言うように非在来型ウランの調査が進んでいる。しかし現時点でそれがどの程度使えるかは未知数だ。商業化のためには、量、採掘可能性、生産性を明確にしなければならない。リン鉱石のウランの利用は濃度が一般的ウラン鉱床の10分の1であり、ウランだけ取るのは割高である。海水中のウランはリン鉱石のさらに10万分の1であり、膨大な海水を処理することを考えても、あてにするわけにはいかない。

日本にはウラン鉱山の開発利権もなければ技術もない。将来的に中国などとの購入競争に勝てる見通しはない。核燃料サイクルの政策の選択肢は多様性が必要なことはわかるが、その中で絞っていくことが必要である。フランス、ロシア、中国、インドは再処理、高速炉路線で進んでいる。アメリカは参考にならない。資源国で、国土が広いからだ。

【コメント2・日本が保有するプルトニウムでは核武装はできない・河田東海夫氏】

(河田氏記事「日本が保有するプルトニウムでは核武装はできない」)

1・核燃料サイクルについて

再処理をやめると使用済み燃料の最終処分は「直接処分」しかない。直接処分の問題点はガラス固化体に比べて発熱量が大きいこと。その結果廃棄体の埋設間隔を大きくとらねばならず、単位発電量あたりの処分場の面積がガラス固化体にくらべて3倍ほどになる。これは今の日本の30ギガワットの発電規模で羽田飛行場埋立地規模の処分場を30年に1つずつ建設することに相当する。再処理をすれば、同じ広さで80年もつし、高速炉時代には100年以上もつ。kWh当たり1円以下の上乗せの負担で済むのだから、国土の狭い日本では再処理路線は死守すべし。

また、直接処分では長半減期のプルトニウムを一緒に埋設するので、放射性毒性がウラン鉱石並みになるのに10万年かかるが、ガラス固化体は1万年程度で済む。放射性物質管理次第では、1000年に減らせるだろう。

ガラス固化体の最終処分地の選定だけでも日本では難儀しているのに、プルトニウムを埋める直接処分では場所が見つからないであろう。処分の見通しがたたなければ、中間貯蔵を受け入れる地元もない。

核燃料サイクルの再処理を止めれば、結局軽水炉は、直ちに「糞詰まり死」するだろう。

2・軽水炉使用済み燃料のプルトニウムの核兵器への利用について

原子力利用の当初の隠された目的は「日本の核武装に有った」との池田氏の話はあったかもしれない。しかし実際に、原子炉級のプルトニウムは核兵器に使えない

軽水炉の使用済燃料から得られる原子炉級プルトニウムは兵器級のプルトニウムにくらべて、発熱量が何倍も大きいため、ミサイルに搭載可能な本格的な核兵器は作れない。作れるのは、パーツで持ち込んで現場で組み立てて爆発させるような核爆発装置程度だ。

本格的な核武装をするなら、専用のプルトニウム生産炉が必要だ。IAEAで保障措置担当事務局次長を長年務めたブルーノ・ペロー氏は、引退後、すべての品質のプルトニウムを同じ厳しさで管理するのは保障措置上バランスを欠いており、グレード別管理を導入すべきであるという論文を発表している。原子炉級プルトニウムの管理はもう少し緩めてよいとの趣旨だが、現役時代にそれをほのめかしたら、米国から強烈な圧力がかかったという。

【質疑応答】

問1・池田氏は、エネルギー安全保障の観点からの指摘が少なかったが、もう少し説明してほしい。

答(池田)・気候変動問題を考えたら、また日本の無資源という状況を考えたなら、100年は原子力しかないことは事実である。しかしながら、気候変動問題、原子力の核燃料サイクルはUNKNOWNファクターが多すぎる。そんな場合にはオプショを広くとることがセキュリティーにつながる。核燃料サイクルでは、うまくいった場合と、いかなかった場合の両方を考えておく必要がある。

問2・使用済み燃料の直接処分といっても、プルトニウム資源として残しておくという考えもあるのではないか。

答(池田)・今は資源としては使えない。学術会議でも再処理しないで暫定保管と言っている。これは乾式のキャスクによる中間貯蔵と同じことで、オプションとして考えればよい。反対派も納得するのではないか。

問3・原子力のリスクをオプションの中でどう考えればよいのか。

答(池田)・原子力のリスクは一般に言われるほど大きなものではない。過去70年で原子力発電による死者は、チェルノブイリ、福島の事故を含めても、数十人単位だ。一方で石炭では年間30万人の死者が出ているといわれていPM2.5だけで年36万人、火力発電の影響が半分として年20万人である。しかし、多くの人はこのリスクの差を認識しない。政策は合理的に決まらない。

原子力事故があったらそれが極大になる可能性がある。いわゆる「テールリスク」というものだ。リスク回避策は経済学でも、試行錯誤だが選択肢、柔軟性を持つ必要があることはたしかだろう。

関連記事

-

原子力発電の再稼働が遅れている。原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査が進まないためだ。 再稼働の第一号は九州電力川内原発になる見込みだ。これは今後の再稼働のモデルケースになるであろう。そこで規制当局とその関係者の間で、どのような手続きが行われたのかを、公開資料で検証してみた。

-

nature.com 4月3日公開。英語題「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the Tennessee Valley in the 1980s」石炭火力発電へとシフトした結果、粒子汚染が増加し、影響を受けた場所のほとんどで乳児の健康が損なわれた可能性があることから、公衆衛生に対する悪影響が示唆されている。

-

5月5日 AFP。ロシアの世界初の浮体式洋上原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ(Akademik Lomonosov)」が4日、デンマークのランゲラン(Langeland)島東の沖合を通過した。

-

元経産官僚で、国際環境経済研究所河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。続きを読む

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、言論アリーナというインターネットの映像番組を提供している。1月16日の放送は、「電力自由化の光と影」だった。(YouTube)それを報告する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間