そもそも原発は危険なのか?

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテーマは原発です。

原発事故の死者は全世界で60人

福島第一原発事故から、今年の3月で6年になります。事故は記憶の彼方に消えようとしていますが、いまだに被災者の多くは帰宅できず、原発はほとんど動かず、東京電力の賠償や廃炉や除染のコストは20兆円を超えています。その経済的影響はこれから出てくるでしょう。

しかし幸いなことに、原発事故による人的被害は出ていません。国連の報告書でも「福島での被ばくによるがんの増加は予想されない」という結論を出しています。もちろん事故で避難した人に被害は出ていますが、それは放射線障害ではありません。

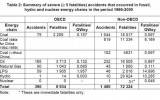

では、これまで原子力の歴史の中で、死者は何人出たでしょうか。これも国連の報告書によると、1986年のチェルノブイリ原発事故(ソ連)で消火作業員が約50人死んだ他に、放射能を含んだミルクを飲んだ子供が10人、死んだとされています。それ以外の事故では、放射線障害は確認されていません。

つまり原発の運転が始まってから50年以上の歴史の中で、確認された死者は世界中で約60人なのです。これ以外にも日本の東海村のような小さな事故はありましたが、炉心溶融と呼ばれる大規模な事故が起こったのは、チェルノブイリの他には1979年のスリーマイル島事故(アメリカ)と福島だけで、いずれも死者はゼロです。

原発は危険なのでしょうか?

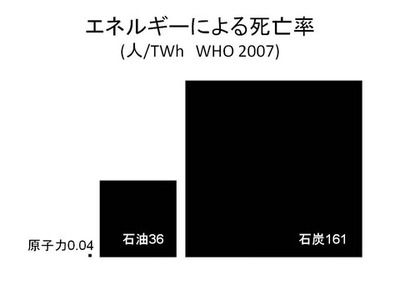

もちろん危険です。まったく危険ではないエネルギーはありません。問題は、それが生み出すエネルギーに比べて、どれぐらい危険なのかということです。WHO(世界保健機構)の統計によると、次の図のようにTWh(1兆ワット時)あたりの原子力の死者は0.04人です。この大部分はチェルノブイリ事故の被害者です。

それに対して石炭火力の死者は161人で、原子力の約4000倍です。これは炭鉱事故による死者の他に、大気汚染による死者も含んでいます。WHOは大気汚染による死者は、全世界で毎年700万人と推定しています。これは直接に大気汚染で死んだ人の数ではなく、その影響で寿命より早く死んだ人数の推定ですが、放射線障害の数え方と同じです。

特に中国では大気汚染がひどく、中国とアメリカの共同調査では、2013年の死者は36万6000人と推定されています。そのうち石炭火力による死者は8万6500人です。MIT(マサチューセッツ工科大学)の調査によると、アメリカでは毎年5万2000人が石炭火力で死亡していると推定されます。

日本については正確な統計がありませんが、環境団体グリーンピースは「日本では毎年1万人以上が石炭火力で死んでいる」と主張しています。日本の石炭火力は比較的きれいなので、この数字は誇張されていると思いますが、アメリカと比較するとナンセンスとはいい切れません。

この数字は毎年の死者ですから、これまで50年間で控えめに見積もっても、石炭火力によって全世界で1000万人以上が、寿命より早く死亡したと推定されます。チェルノブイリ事故の死者の見積もりとして国際機関の最大の数字はWHOの4000人(中間集計)ですが、それに比べても2000倍以上です。

おまけに、この数字は気候変動の被害を含んでいません。その人的被害は不確実なので同列には語れませんが、石炭火力による地球温暖化の被害は最大で、原子力の被害はほぼありません。国際機関の数字を比較しただけでも、原発のリスクは石炭火力よりはるかに低いことがわかると思います。こんな簡単な計算がなぜ反原発派の人にはわからないのでしょうか。それとも都合が悪いから、わからないふりをしてるんでしょうか。

関連記事

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

ワッツバー原発(テネシー州、TVAホームページより) テネシー州で建設が進められてきたテネシー川流域開発公社(TVA)ワッツバー原子力発電所2号機 (Watts Bar Unit 2、テネシー州)が10月3日、商業運転を

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 太陽活動の変化が地球の気温に影響してきたという説について

-

福島第一原発事故後、日本のエネルギー事情は根本的に変わりました。その一つが安定供給です。これまではスイッチをつければ電気は自由に使えましたが、これからは電力の不足が原発の停止によって恒常化する可能性があります。

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間