石炭火力をたたくならば原子力再稼働を進めるべきだ

環境団体による石炭火力攻撃が続いている。昨年のCOP22では日本が国内に石炭火力新設計画を有し、途上国にクリーンコールテクノロジーを輸出していることを理由に国際環境NGOが「化石賞」を出した。これを受けて山本環境大臣は「残念だが覚悟はしていた」と発言したという。筆者はこの記事を読んだとき、とても残念に思った。

石炭は化石燃料の中でもCO2、SOX、NOXの含有量が化石燃料中最も多い。環境団体が石炭を目の敵にするのも理解できないわけではない。しかし1国のエネルギーミックスは地球温暖化を含む環境保全(Environment)だけを元に決めるわけには行かない。エネルギー安全保障 (Energy Security)、経済成長・経済効率(Economic Growth/Economic Efficiency)の3つのEをバランスさせねばならない。

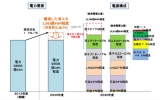

わが国の2030年26%減目標を決めるに当たっては福島第一原発事故によって、これまで安価なベースロード電源を提供していた原発を全て喪失した状態から出発せねばならなかった。エネルギー自給率の回復、電力価格の低下、他国に遜色ない目標という3つのEを満たすために「捻り出された」のが原発20-22%、再エネ22-24%、石炭火力26%を含む化石燃料火力56%という電源構成だった。この中には老朽化した石炭火力をリプレースするものも当然に含まれる。途上国に対するクリーンコールテクノロジーの輸出についても日本が進めている二国間クレジットの対象になっている。いずれも環境省を含め政府一体としてエンドースされた施策であり、国際環境NGOから化石賞をもらったくらいで、政府の閣僚が「覚悟はしていた」と恐れ入っていてはいけないのである。

環境省は、現在、俎上に上がっている石炭火力新設プロジェクトが全て実現したら、エネルギーミックスで想定された石炭火力発電量を大幅に上回るとの理由で、新設計画に物言いをつけている。しかし石炭火力新設プロジェクトの相当部分は、原子力発電所再稼働の見通しが不透明な中でベースロード電源の代替として生じてきたものであることを忘れてはならない。

昨年5月に「石炭火力を大幅に増強するという日本の計画は誤った予測に基づき、日本は600億ドル超の座礁資産を背負い込むになる」というセンセーショナルな見通しを出したオックスフォードスミス企業環境大学院の「Stranded Assets and Thermal Coal in Japan」は、俎上に上がっている石炭火力新設計画が「全て」実現し、それが5-15年で「全て」座礁資産化するという非現実的な前提によって座礁資産額を計算した粗雑な代物であり、国際環境経済研究所のサイトにおいて「オックスフォード大の石炭火力座礁資産化論に異議有り」という批判論文を出したところである。しかしこのオックスフォード大報告書も、新規石炭火力にとっての大きなリスク要因は原発の再稼動であることについては正しく指摘している。ならば環境大臣は温暖化対策担当大臣として、もっと積極的に原子力の再稼働の必要性を国民に訴えるべきではないか。残念ながら、環境大臣がそのような発言をしている事例を承知していない。原子力再稼動については口を閉ざす一方、再稼動が進まない場合の代替案として浮上している石炭火力についてのみ「個人的には容認しがたい」と言っていたのでは首尾一貫しないであろう。

環境NGOの多くは一方で石炭火力新設を糾弾しておきながら、他方で原子力再稼働にも反対している。そして原子力の穴は石炭ではなく、再生可能エネルギーで埋めればよいと主張している。再生可能エネルギーのコスト高を指摘されると「再生可能エネルギーのコストは急速に下がっており、既に既存電源と十分競争できるレベルになりつつある」と豪語する。他方で、日本経済に膨大な補助負担をもたらしている固定価格買取制度の引き下げや競争導入には「再エネへの逆風だ」と反対する。彼らの議論の特色は再生可能エネルギーやバッテリーのコスト低下見通しについては、過剰なほど楽観的である一方、原子力やCCS(炭素貯留隔離)といった他の非化石電源の技術革新については全く目を向けようとしないことだ。原子力オプションを支持する人は「再エネをやめるべきだ」とは言わないが、再エネ派の中には「原発をやめて再エネで代替すべきだ」という人が多すぎる。これが震災後の日本のエネルギー政策の議論をゆがめたものにしている。

最近、左翼リベラルを批判する際に「ダブルスタンダード」という言葉がよく使われるが、ダブルスタンダードの問題は反原発、再エネ派にも当てはまるように思えてならない。

関連記事

-

経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 1)ウランは充分あるか? エネルギー・コンサルタントの小野章昌氏の論考です。現在、ウランの可能利用量について、さまざまな議論が出て

-

福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。 例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。

-

マッキンゼーは、2050年にCO2排出をネットゼロにするというCOP26の目標を実際に実現するための投資についてのレポートを発表した。 必要な投資は2050年までに累計275兆ドルで、毎年9.2兆ドルだ。そこから今までに

-

EUは2026年1月1日から、輸入品の炭素含有量に事実上の関税を課する「炭素国境調整(CBAM)」を本格導入するとしている。目的は、域内の排出量取引制度(EU ETS)に属するEU企業と、域外の輸出企業との競争条件をそろ

-

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

-

停電の原因になった火災現場と東電の点検(同社ホームページより) ケーブル火災の概要 東京電力の管内で10月12日の午後3時ごろ停電が発生した。東京都の豊島区、練馬区を中心に約58万6000戸が停電。また停電は、中央官庁の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間