気候変動枠組条約の「枠組」を見直すとき

アメリカのトランプ大統領が、COP(気候変動枠組条約締約国会議)のパリ協定から離脱すると発表した。これ自体は彼が選挙戦で言っていたことで、驚きはない。パリ協定には罰則もないので、わざわざ脱退する必要もなかったが、政治的スタンドプレーだろう。だがこの際、COPの枠組に意味があるのかどうか考え直してもいいのではないか。

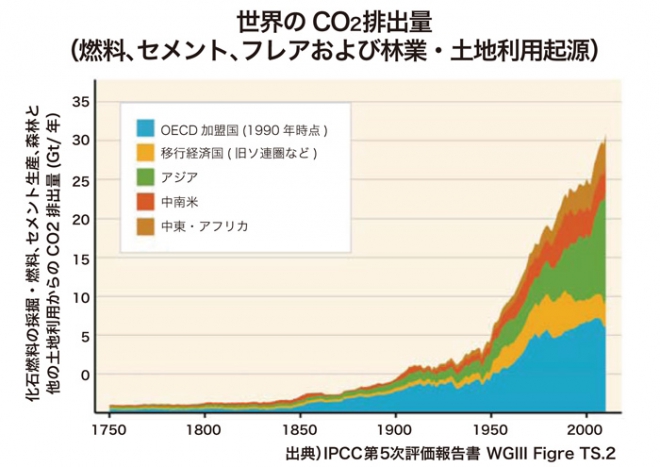

地球全体で排出可能な温室効果ガスの総量を決めて各国に割り当てるという考え方は自由経済にはなじまないもので、実効性もあやしい。京都議定書は、気候変動対策としては役に立たなかった。世界の温室効果ガス排出量は次の図のように、1997年の京都議定書以降も増え続けている。

特に議定書から除外された途上国の排出量が大きいが、これはパリ協定で見直され、彼らも入れた包括的な枠組になった。その代わり「プレッジ&レビュー」という自主規制で、排出量の削減枠を守ることになった。この考え方は、もともとはアメリカの一部で成功した排出権取引でできたものだ。

普通の公害対策では有害物質の排出量を濃度で決めるが、これだと排気や水を薄めればクリアできる。総量規制すると、古い(排出量の多い)工場が操業できなくなる一方、環境基準をクリアした新しい工場はフル操業しても枠が余る。こういうとき、地域全体の排出量を考えると、新しい工場の余っている枠を古い工場が買うことが効率的だ。

これは排出権の枠に所有権を設定して取引するもので、もとはロナルド・コースの発想である。普通の商品に財産権を設定するのと同じように、マイナスの環境汚染にも所有権を設定して取引すれば、古い工場も操業でき、新しい工場は排出権を売ってもうかり、パレート最適な配分が実現できる。

しかしこの枠組の前提には、所有権が一義的に決定できるという条件がある。たとえば工場が汚染物質の量をごまかしたり、契約を守らなかったりしたらどうするのか。アメリカの一つの州の中なら、州政府が監視して違反を摘発し、紛争は裁判所で解決できるが、国際間の取引には監視機関がなく、司法機関も機能しない。

国際的な約束を強制執行する機関がないことはどんな条約も同じだが、パリ協定のような途上国まで入れた多国間の条約では、正直に削減するOECD諸国に経済的な負担が集中し、中国やロシアが排出権を売ると称して金をもらう「ただ乗り」が起こりやすい。その最大の被害者が日本である。

世界全体の削減枠を(紳士協定で)決めるのはいいが、その実施方法として、統制経済的な排出権取引は効率が悪い。他方、炭素税は国際競争力が下がるので、マンキューやフェルドシュタインの提案している炭素税の国境調整が合理的だ。COP以降の気候変動の枠組を考えるべきだと思う。

関連記事

-

本編は2:25から。 アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「地球温暖化問題はセクシーか」です。 小泉環境相が国連温暖化サミットの会合で「気候変動問題との戦いを楽しくセクシーにしよ

-

2014年10月23日に首脳レベルで構成される欧州理事会において、2030年のパッケージが決定された。そのポイントは以下のとおりである。●2030年に最低でもGHG排出量を1990年比最低でも▲40%。

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

関西電力は、6月21日に「関西電力管外の大口のお客さまを対象としたネガワット取引について」というプレスリリースを行った。詳細は、関西電力のホームページで、プレスリリースそのものを読んでいただきたいが、その主旨は、関西電力が、5月28日に発表していた、関西電力管内での「ネガワットプラン」と称する「ネガワット取引」と同様の取引を関西電力管外の60Hz(ヘルツ)地域の一部である、中部電力、北陸電力、中国電力の管内にまで拡大するということである。

-

私は東京23区の西側、稲城市という所に住んでいる。この土地は震災前から現在に到るまで空間線量率に目立った変化は無いので、現在の科学的知見に照らし合わせる限りにおいて、この土地での育児において福島原発事故に由来するリスクは、子供たちを取り巻く様々なリスクの中ではごく小さなものと私は考えている。

-

電気代が高騰している。この理由は3つある。 反原発、再エネ推進、脱炭素だ。 【理由1】原子力の停止 原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気

-

イタリアのトリノで4月28日~30日にG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、共同声明を採択した。 最近のG7会合は、実現可能性がない1.5℃目標を前提に現実から遊離した議論を展開する傾向が強いが、トリノの大臣会合

-

1996年に世界銀行でカーボンファンドを開始し、2005年には京都議定書クリーン開発メカニズム(CDM)に基づく最初の炭素クレジット発行に携わるなど、この30年間炭素クレジット市場を牽引し、一昨年まで世界最大のボランタリ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間