米国の原子力発電所の安全規制はどうなっているのか

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた

米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多発テロのように原子力発電所に民間旅客機が突入したとしても、周辺の安全は確保されるとしていた。ところが、同時多発テロから8年後の2009年2月、原子力規制委員会(NRC)は新設される原子力発電所は航空機対策を実施するよう、規制基準を改定した。これによって新設の原子力発電所は航空機落下対策の実施を義務付けられた。

AP1000は2011年12月に設計認証を取り直した

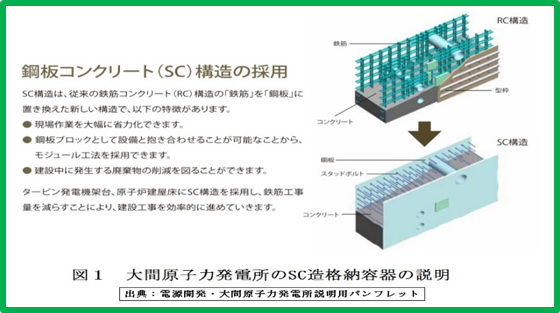

WH社は2006年1月にNRCの設計認証(DC)を取得していたが、格納容器を鋼板コンクリート構造(SC造)に変更してDCの再申請を行い、2011年12月30日にNRCからDCを再取得した。因みに我が国のABWRの格納容器はSC造になっているから問題ない。

米国の福一事故(311)対応

米国原子力規制委員会(NRC)は2011年3月11日に起きた福一事故の直後から24時間体制で対応した。そして10日後の2011年3月21日、NRCは6名の上席職員で短期タスクフォース(NTTF;Near Term Task Force)を発足させた。NTTFは短期作業の報告を30日以内に行い、60日で状況を報告し、そして90日で作業を完了させることとしている。福一事故報告はRecommendations for Enhansing Reactor Safety in the 21 Century(21世紀における原子炉安全性強化のための提言)と題して2011年7月11日に公表された。この中で、米国は原子力船を含めると運転中の原子炉の数が遥かに多い。そこから得られる実地経験に基づいて設計しているので、どんな故障や事故にも対応できていた。しかし、福一事故を見て考え方が変わった。米国のこれまでの考え方はパッチワーク方式のようなものだったが、過去に経験したことが無い事態が起きても対処できるようにするにはIAEAの深層防護方式も取り入れなければならない。この考え方に基づき、NTTFはNRCの安全規制に関し、12項目の改善提言を行った。

NRCが決めた福一事故後の安全対策

NTTFの提言の採否を2年間検討した結果、NRCは2013年3月19日に3項目の安全対策を実施することとした。すなわち、①複数ユニット事故も想定し、設計基準を超える事象にも耐え得る自然災害対策。②使用済燃料プールの計装機器(水位計)の改善。そして、③沸騰水型原子力発電所(BWR)のマークⅠ及びマークⅡ型格納容器で過酷事故が起こった際にも問題なくベント弁を開弁できる信頼可能なベント系統の設置、の3つである。

原子力事業者は、この3つの要求について2013年2月28日までに実施計画を提出することとなっており、全ての対策の完了期限は「実施計画提出から2燃料取替え停止終了まで、あるいは2016年12月31日のどちらか早い方」とされている。

米国の規制手続き費用は申請者が負担する

米国と日本では安全規制の費用負担の考え方が異なる。費用を、①安全規制手続きの規制側の費用と②安全規制手続き資料を作る事業者側の費用、に分けた時、日本では①は政府負担、すなわち税金で賄われる。そして、②は電力会社負担。すなわち、電気料金を通じてユーザーが負担している。いわば官民が痛みを分け合う形にしている。

しかし、米国では全て申請者負担である。米国の電力会社の大半は小規模企業なので、多くの場合建設会社が負担しているようである。そして建設費→電力料金と言う形でユーザーが負担する。今回の東芝/WHの場合のようにプラントが完成しない場合は、単に負債と言う形で東芝/WHが負担することとなる。

ニュークリア・ルネッサンスの恩典

米国では21世紀に入ってニュークリア・ルネッサンスという原子力発電所の建設ブームが起きた。当時のブッシュ大統領は原子力発電を後押しするため、2005年8月「2005年エネルギー政策法」を成立させた。この中に「新規原子力発電施設の建設遅延に対する損失補償」が盛り込まれている。最初の6基までという条件付きであるが、総額20億ドルを上限に補償するとしている。最初の2基は損失の100%(上限5億ドル)、残りの4基は50%(上限2.5億ドル)を政府が保証する。東芝/WHが建設中のサウスカロライナ州のバージルCサマー2,3号機及びジョージア州のボーグル3,4号機はもちろんこの「最初の6基」にエントリーしているようである。2020年までに運開しないとこの補償を受けられないと言われているが、交渉になるとの説もあり、条件の詳細は不明である。

関連記事

-

トランプ途中帰国で異例のG7に 6月16-17日にカナダのカナナスキスで開催されたG7サミットは様々な面で異例のサミットとなった。トランプ大統領はイラン・イスラエル戦争によって緊迫する中東情勢に対応するため、サミット半ば

-

2023年は、気候学にとって特別な年であった。世界各地の地上気象観測地点で、過去に比べて年平均気温が大幅に上昇したからである。 ところが残念なことに、科学者はこの異常昇温を事前に予測することができなかった。 CO2などに

-

IPCCの第6次報告書(AR6)は「1.5℃上昇の危機」を強調した2018年の特別報告書に比べると、おさえたトーンになっているが、ひとつ気になったのは右の図の「2300年までの海面上昇」の予測である。 これによると何もし

-

六ケ所村の再処理工場を見学したとき印象的だったのは、IAEAの査察官が24時間体制でプルトニウムの貯蔵量を監視していたことだ。プルトニウムは数kgあれば、原爆を1個つくることができるからだ。

-

2025年11月29日のblackoutnewsによると「ソーラーボーナス-ドイツ緑の党は全世帯に600時間分の無料電力を要求」というニュースが報じられていた。 ドイツの新聞ダーゲスシュピーゲル紙の11月16日にも同内容

-

経済学者は、気候変動の問題に冷淡だ。環境経済学の専門家ノードハウス(書評『気候変動カジノ』)も、温室効果ガス抑制の費用と便益をよく考えようというだけで、あまり具体的な政策には踏み込まない。

-

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。 COP29は資金COP 2023年のCOP28が「グローバルストッ

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間