4000円/トンの炭素税導入を

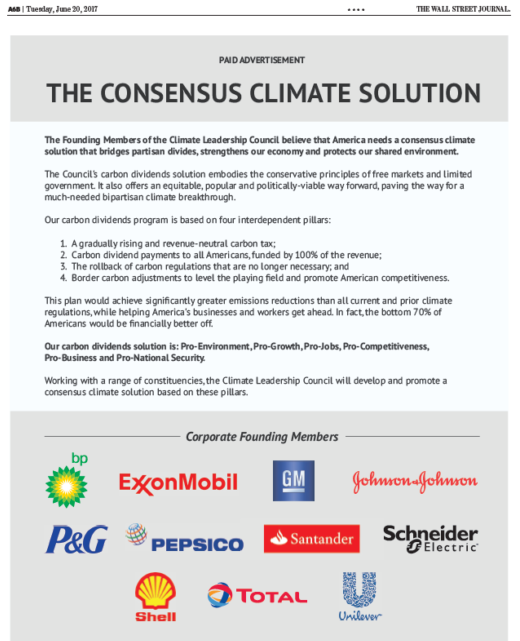

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目されるのはそこにBPとエクソンモービルとシェルが参加したことだ。

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目されるのはそこにBPとエクソンモービルとシェルが参加したことだ。

石油資本は人為的地球温暖化説に否定的で、気候変動対策にも反対してきた。トランプ大統領がパリ協定を脱退したのも石油資本の意向といわれたが、その直後にベーカー元国務長官を中心とする共和党系のシンクタンクに石油資本が参加した意味は小さくない。

このシンクタンクの提言は、40ドル/トンの炭素税をかけ、輸入品にも課税することだが、石油資本が悔い改めて博愛主義の立場から炭素税に賛成したとは考えにくい。彼らはグローバル企業であり、パリ協定で世界的に高まる排出権取引(キャップ&トレード)の動きを牽制したものと思われる。

炭素価格(カーボン・プライシング)の決め方としては、排出権取引と炭素税がある。両者の効果は理想的な条件では同じだが、不確実性の大きい地球環境では大きく異なる。ノードハウスの指摘するように、排出権取引では排出量は決まるが炭素価格が不安定になる一方、炭素税では炭素価格は決まるが排出量が不確実になるのだ。両者を折衷する提案もあるが、ほぼ代替的と考えてよい。

気候変動がCO2によるものかどうかについては科学的に結論が出ておらず、その対策の便益が費用を上回るかどうかも不明だ。こういう状況で炭素価格を決めることは一種のギャンブルで、その結果が出るのは遠い将来だ。したがって排出量という結果を決めて賭けるより、炭素税で少しずつ試行錯誤で決めたほうが安全だ、というのが経済学者の多数意見である。

この提言のもう一つの特徴は、国境調整である。パリ協定のような「国際協調」は全員の同意が必要で、実効性のないものになりやすいが、国境調整税はアメリカが一方的に関税としてかけることができる。これは保護主義ではなく、EUの付加価値税のような一般消費税で、為替レートで調整される。WTOも認める方向だ。

アメリカが炭素税を導入して輸入品に40ドルの炭素税をかけたら、日本も導入せざるをえなくなるだろう。財界は「炭素税をかけると製造業の国際競争力が低下する」と反対しているが、これは逆である。アメリカが輸入品に炭素税をかけると、日本製品の輸出価格が上がり、競争力がなくなる(ドル高になる)のだ。

日本がアメリカと同率の炭素税をかける(輸出品には免税する)と、競争力も為替レートも変わらない。日本はすでにエネルギー効率が高いので、4000円/トンの炭素税を導入すれば、アメリカと対等になるだろう。その代わり統制経済になる排出権取引は廃止すべきだ。

関連記事

-

日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

私は原子力の研究者です。50年以上前に私は東京工業大学大学院の原子炉物理の学生になりました。その際に、まず広島の原爆ドームと資料館を訪ね、原子力の平和利用のために徹底的に安全性に取り組もうと決心しました。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、私の具体的な安全設計追求の動機になり、安全性が向上した原子炉の姿を探求しました。

-

去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

CO2排出を2050年までに「ネットゼロ」にするという日本政府の「グリーン成長戦略」には、まったくコストが書いてない。書けないのだ。まともに計算すると、毎年数十兆円のコストがかかり、企業は採算がとれない。それを実施するに

-

気候・エネルギー問題はG7広島サミット共同声明の5分の1のスペースを占めており、サミットの重点課題の一つであったことが明らかである。ウクライナ戦争によってエネルギー安全保障が各国のトッププライオリティとなり、温暖化問題へ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間