リスクはどこまで低くなれば安心できるか

はじめに

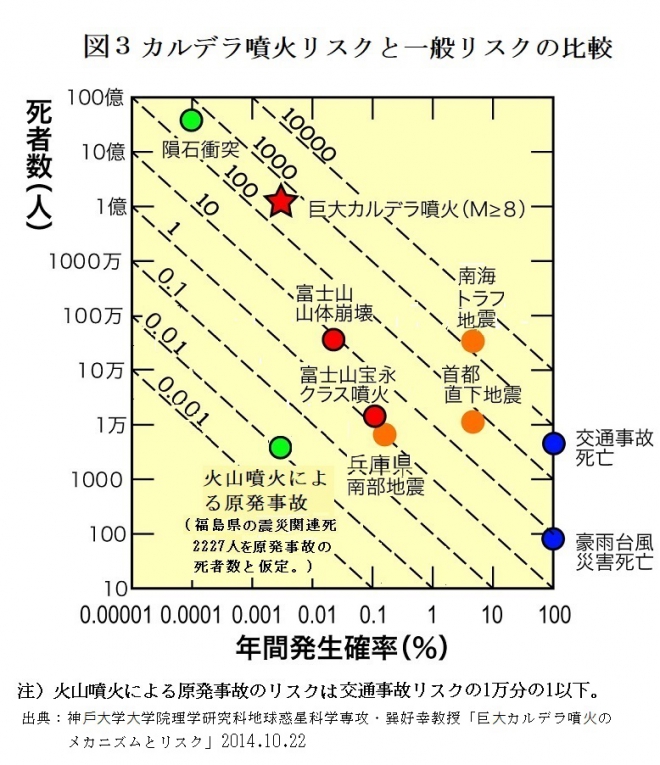

リスクはどこまで低くなれば安心できるのだろうか。泊原子力発電所は福一事故後7年も経ったのにまだ止まったままだ。再稼働できない理由のひとつは基準地震動の大きさが決っていないことだという。今行われている審査ではホモ・サピエンス時代の地震の話が焦点だという。12~13万年前以降に大きな地震が起きていないことを確認するためだ。しかし、この10数万年以上前の地震についての北海道電力と原子力規制委員会の見解が一致しないそうだ。この議論をいつまで続けるのだろうか。ブラックアウトの時、腎臓透析が出来なくて困った人やその家族の人達がこのことを聞いたらどう思うだろうか。9月の停電の検証委員会は10月の中間報告案で暗に泊原発の早期再稼働を促しているように思う。当然新規制基準を守らねばならぬが、早く現実的な結論を出し、泊原発を市民生活の役に立ててほしい。

地震のリスクはどれほど大きいか

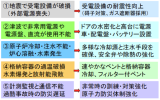

政府の地震本部は主要活断層のリスクを4段階に分けている。今後30年以内に地震が起きる確率でのランク分けである。30年以内の地震発生確率でランク分けしているのは大変現実的である。

2010年の資料の図1では注意すべき地震として確率の高い地震4つと確率がやや高い地震6つの併せて10個を挙げている。右側に同じ程度の確率の通常リスクが示されている。大雨の被災とか台風の被災は身近だし、交通事故死は確率がもっと低い。逆に言えば「確率が高い」「確率がやや高い」地震10個が起きる確率は交通事故で死ぬより高いという事になる。こうやって種類の異なるものを比べられるのはリスク概念の利点の一つである。

放射線の被ばくリスクと通常リスク

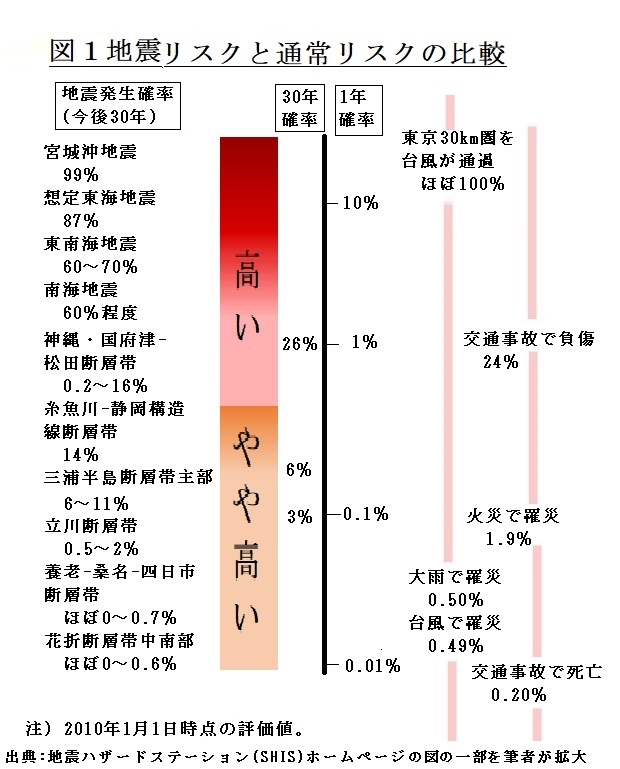

福一事故の時、小学校の校庭での放射線被ばく線量が問題なったことがある。多くの母親は線量が年間約20mSvだと聞いて子供たちを校庭に出さないよう求め、小学校はその要求に従った。図2は癌研の資料からの抜粋である。相対リスク1.1~1.29の欄を見るとこのリスクと同等なのは放射線被ばくが200~500mSvである。運動不足のリスクはこの被ばく線量と同等なのである。20mSvの放射線被ばくを回避するためにその10倍の200mSvの放射線被ばくのリスクを選択したことになる。その結果、福島の小学生の運動能力はほぼ全国最下位に低下してしまった。もちろん、このデータを見て校庭の運動を再開したことにしたのは賢明な判断である。日頃、このような多分野のリスク比較を知っておくことは大事なことである。

巨大火山の噴火リスクはどれほどか

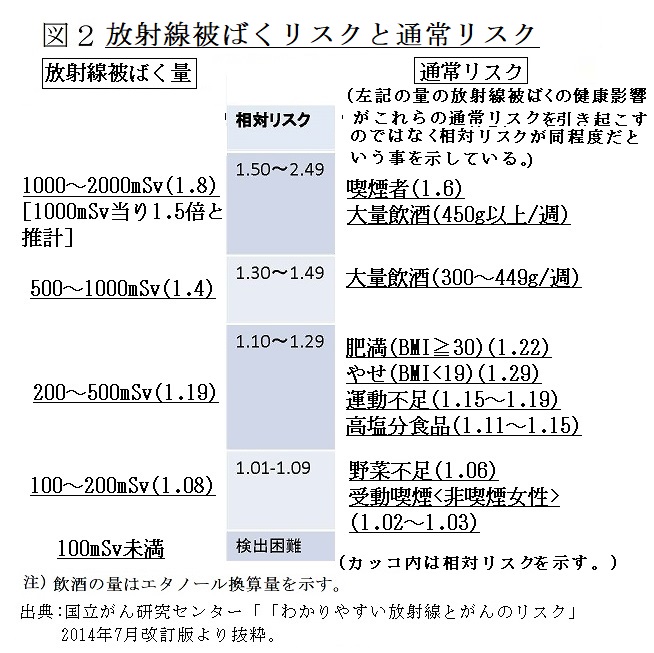

伊方3号機の仮処分裁判では9万年前の阿蘇山のカルデラ噴火が論じられた。リスクが低くても危険性が高いために取り上げられたものであろう。発生確率の大きさと危険性の大きさの関係について論じた論文は少ないが、2014年に神戸大学の巽教授の「巨大カルデラ噴火のメカニズム」と題した論文がある。これによると日本列島で今後100年間に巨大カルデラ噴火が起こる確率は約1%であるとしている。カルデラ噴火のリスクがこれまで考えられていた以上に大きいとしているが、この論文では死亡者数に発生確率を乗じた数値での災害の危険度比較を提案している。それが図3である。

この図では危険性(その事象が起きた時の死者数)と年間発生確率の積が同じリスクは同等だとしている。巨大カルデラ噴火と交通事故死は共にその積が100と1000の間にあるから同等だという事になる。福一事故では死者が出なかったがこの図では事故死者数が必要なので、異論もあると思うが、福島県の震災関連死2227人(2018年3月末時点の福島県の震災関連死数。)を原発事故による死者数だと仮定した。それでも図3の緑の丸(筆者が追記)で示した通り、原子力発電所事故のリスクは発生確率と死亡者数の積がほぼ0.01の線上にあるので交通事故死より1万分の1以下ということになる。

関連記事

-

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

低線量の電離放射線被曝による発がんリスクについては、議論が分かれる。低線量ではデータが正確ではなく、しばしば矛盾するため、疫学的方法のみでは評価することはできない。

-

【概要】政府はエネルギー基本計画の中で「可能な限り原発依存度を低減する」としている。その影響のせいなのか、再生可能エネルギー100%が明日にでも実現すると思い込んでいる人が多い。ところが、電力の総本山、電気学会で昨年公表

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

沸騰水型原子炉(BWR)における原子炉の減圧過程に関する重要な物理現象とその解析上の扱いについて、事故調査や安全審査で見落としがあるとして、昨年8月に実証的な確認の必要性を寄稿しました。しかし、その後も実証的な確認は行わ

-

細川護煕元総理が脱原発を第一の政策に掲げ、先に「即時原発ゼロ」を主張した小泉純一郎元総理の応援を受け、東京都知事選に立候補を表明した。誠に奇異な感じを受けたのは筆者だけではないだろう。心ある国民の多くが、何かおかしいと感じている筈である。とはいえ、この選挙では二人の元総理が絡むために、国民が原子力を考える際に、影響は大きいと言わざるを得ない。

-

映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。

-

はじめに インターネットでウランを売買していた高校生が摘発された。普通、試験管に入った量程度のウランを売買するのに国への報告が必要になるとは気が付かないが、実はウランは少量でも国に報告しなければならないことになっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間