原子力に「次世代」はあるのか

次世代の原子炉をめぐって、政府の方針がゆれている。日経新聞によるとフランス政府は日本と共同開発する予定だった高速炉ASTRIDの計画を凍結する方針を決めたが、きのう経産省は高速炉を「21世紀半ばに実用化する」という方針を明らかにした。他方で経産省は小型モジュラー炉(SMR)の開発も検討しており、戦略の方向が定まらない。

先月の言論アリーナでも議論したように、原子力産業が生き残るためには「次世代」の技術が必要だが、現状ではその展望はない。澤田哲生さんは高速炉に未来があると考えているようだが、私は高速炉をあきらめるべきだと思う。それは技術的には理想かもしれないが、ビジネスとして成り立たないからだ。

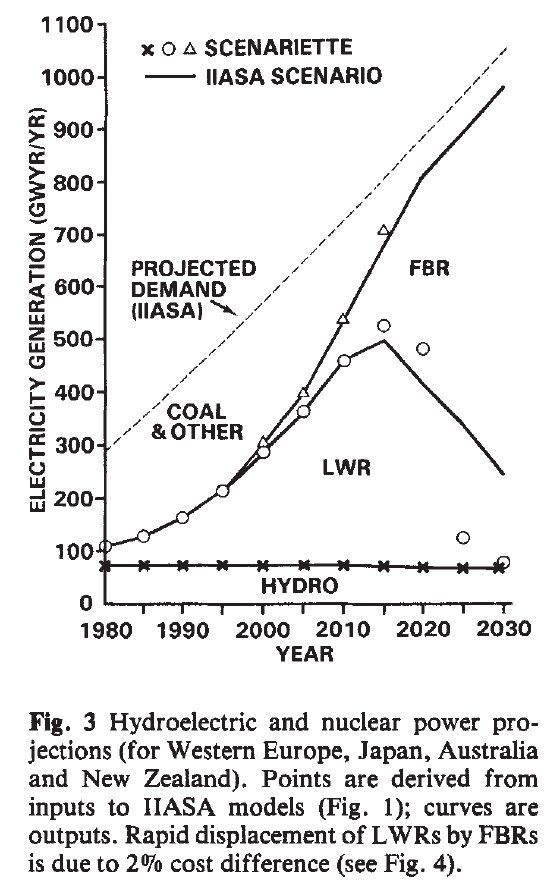

いま主流になっている軽水炉(LWR)は、もとは原子力潜水艦の技術であり、発電所の原子炉としては過渡的なものと考えられていた。未来の原子炉とは高速増殖炉(FBR)であり、それは消費した以上の燃料を生み出してエネルギー問題を最終的に解決できると思われていた。1970年代には図のようにFBRは、先進国のエネルギーの半分以上を供給すると想定されていたのだ。

しかし1977年にアメリカのカーター大統領が核燃料サイクルからの撤退を決め、FBRはその打撃から立ち直れなかった。日本でも「もんじゅ」は廃炉になり、核燃料サイクルは行き詰まっている。その初期の目的は三つあった:

- 軽水炉で燃やした核燃料を再処理で有効利用して発電コストを下げる

- FBRで核燃料を増殖し、ウランが枯渇してもエネルギーを自給する

- 再処理でプルトニウムを分離し、高レベル廃棄物の体積を減らす

このうち1は絶望的である。その根本的な原因は、FBRで核燃料を「増殖」する節約効果が、核燃料サイクルへの投資に見合わないことだ。上の1970年代の予測(IIASAの計算)でも、FBRの軽水炉とのコストの差は2%しかない。このコスト優位性はアメリカが撤退したことで失われ、その後も回復しなかった。

2は無意味である。非在来型ウランの埋蔵量は300年分以上あり、海水ウランは9000年分あるので、核燃料は無尽蔵といってよい。核燃料サイクル技術より海水ウランを採取する膜技術のほうが有望であり、この分野では日本は世界の最先進国である。

3も必要ない。使用ずみ核燃料をそのまま捨てる場所は、政治が決断すればいくらでもある。六ヶ所村には300年分以上の核廃棄物を捨てることができる。もっと簡単なのは、各原発のサイト内にキャスクを設置して「中間貯蔵」することだ。これで50年は時間を稼ぐことができる。

他方で、核燃料サイクルを続けることで発生する問題は大きい。最大の問題は、再処理工場で生産するプルトニウムを消費するメドが立たないため、余剰プルトニウムが蓄積されることだ。この原子炉級プルトニウムで核兵器を製造することはできないが、日米原子力協定に違反する可能性がある。

経産省が高速炉という建て前を捨てないのも、この問題が原因だろうが、使用ずみ核燃料を再処理してつくるMOX燃料の単価は、ウランの約9倍。核燃料のコストを再処理して9倍に増やし、それを消費する(収益を生まない)高速炉に何千億円も投資することは、資本主義の企業ではありえない。

SMRの想像図

他方でSMRは、炉心溶融のリスクをなくすために5万kW程度に小型化し、事故のとき電源なしで自然冷却できるようにしたものだ。軽水炉の改良型で、次世代というほど画期的な技術ではないが、今の技術を使える。経産省の検討しているニュースケールのSMRは、NRC(原子力規制委員会)の第1次審査に合格し、2026年には運転が始まる予定だ。

SMRの出力は小さいが、原子炉を集めれば大出力を出すことができ、出力調整もできる。軽水炉の建設費の大部分は炉心溶融を防ぐ多重の安全設備にかかるので、炉心溶融そのものをなくすことができれば、コストを大幅に削減できる。小型で量産でき、建設期間が短縮できるので、全体としての経済性は今の軽水炉より高いという。

これ以上、経済的に無意味な核燃料サイクルにこだわると、原子力産業そのものが壊滅するおそれがある。ここで原子力技術が途絶えると、その後の開発も不可能になる。安全保障にとっても原子力は重要だが、それが生き残るために必要なのは、プルトニウムではなく人材である。優秀な人材を引き留めるためにも、実現可能な次世代技術が必要である。

関連記事

-

チャーミー大島先生との巡り会い 大島教授に最初にお会いしたのは、彼が立命館大学教授になって数年、岩波の〝赤本〟『原発のコスト』をもって華々しく論壇に登壇した直後の頃だった。原発の反対・推進が相まみえるパネル討論会でのこと

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

1996年に世界銀行でカーボンファンドを開始し、2005年には京都議定書クリーン開発メカニズム(CDM)に基づく最初の炭素クレジット発行に携わるなど、この30年間炭素クレジット市場を牽引し、一昨年まで世界最大のボランタリ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

2025年7月31日の北海道新聞によると、「原子力規制委員会が泊原発3号機(後志管内泊村)の審査を正式合格としたことを受け、北海道電力は今秋にも電気料金の値下げ幅の試算を公表する」と報じられた。北海道電力は2025年8月

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

【要旨】(編集部作成) 放射線の基準は、市民の不安を避けるためにかなり厳格なものとなってきた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、どんな被曝でも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルであることを守らなければならないという規制を勧告している。この基準を採用する科学的な根拠はない。福島での調査では住民の精神的ストレスが高まっていた。ALARAに基づく放射線の防護基準は見直されるべきである。

-

はじめに 本稿では「有機物質地下資源」という聞き慣れない言葉を用いる。これは石油、石炭、天然ガス、シェールオイルなど、一般に「化石燃料」と呼ばれるものを指す。筆者が「化石燃料」という言葉を避けるのは、その名称が燃焼用途(

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間