炭素税で「炭素の配当」を実現する提言

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党派を超えた経済学者のコンセンサスといえよう。

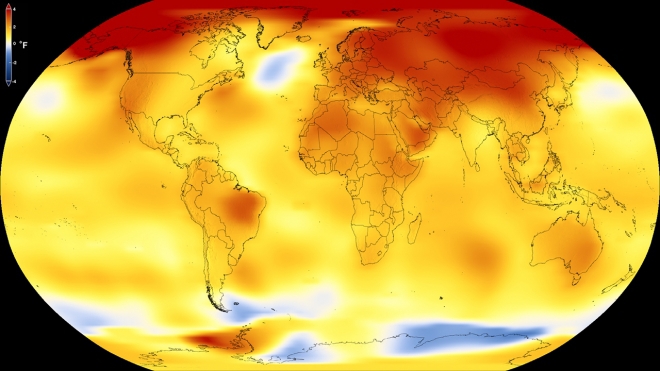

1951年以降の地球の気温上昇(NASAウェブサイトより)

この提言は4人のFRB議長経験者と27人のノーベル賞受賞者を含む3508人によるもので、経済学者の政策提言としては史上最大である。これは炭素税を課税してその税収を国民に還元することを提言し、そのメリット(炭素の配当)はコストより大きいとしている。提言は次の5項目である(強調は引用者)。

- 炭素税は、必要な規模とスピードで炭素排出量を削減するもっとも費用対効果の高い方法である。 よく知られている市場の失敗を修正することによって、炭素税は強力な価格シグナルを送り、市場の目に見えない手を利用して経済主体を低炭素の未来に向かわせるだろう。

- 炭素税は、排出削減の目標が達成されるまで毎年増やし、税収中立にして政府の規模をめぐる議論を避けるべきである。 絶えず上昇する炭素価格は技術革新と大規模なインフラ開発を促進する。 それは炭素効率の高い財・サービスの普及も促進するだろう。

- 十分強力で徐々に増える炭素税は、効率の悪いさまざまな炭素規制の必要性を置き換えるだろう。 面倒な規制の代わりに価格シグナルを使用すると経済成長が促進され、企業がクリーンエネルギー技術に長期投資するために必要な規制の確実性が確保される。

- 炭素の漏出を防ぎ、アメリカの競争力を守るために、国境を越えた炭素調整システムを確立する必要がある。 このシステムは世界の競合企業よりエネルギー効率の高いアメリカ企業の競争力を強化するだろう。 それは他の国々にも同様の炭素価格を設定するインセンティブとなる。

- 増加する炭素税の公正さと政治的実行可能性を最大にするため、すべての税収は一律の払い戻しとしてアメリカ市民に直接返還されるべきである。 もっとも弱い立場にある人々を含む大多数のアメリカ人家族は、エネルギー価格の上昇で支払うより多くの「炭素の配当」を受け取り、経済的に利益を得るだろう。

温室効果ガスの削減方法についてはいろいろな議論があり、これまでは排出権取引が主流だったが、しくみが複雑でうまく行かない。他方で炭素税には負担増に対する企業の反対が強く、ほとんど実現していない。この提言は炭素税を国民にすべて還元することを明確にし、その政治的障害を取り除こうとするものだ。

炭素税のもう一つの問題は、炭素を使う工業製品の価格が上がって国際競争で不利になることだが、これについては輸出品を免税にし、輸入品に課税する国境調整を提案している。税率としては当初は40ドル/トン程度で、徐々に引き上げていくと想定している。

このような大規模な増税は政治的には非常に困難であり、気候変動に無関心なトランプ政権では不可能だが、民主党が政策として掲げれば次の政権で前進する可能性もある。少なくとも財源のあてのないグリーン・ニューディールよりは現実的だろう。

関連記事

-

2025年10月に南アフリカのクワズルナタールでG20エネルギー転換WG大臣会合が開催されたが、共同声明ではなく、議長サマリーを発出するにとどまった。唯一の合意文書は全会一致で採択された「クリーン調理普及のための自発的イ

-

英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残

-

経済産業省で12月12日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催され、中間とりまとめ案が提示された(現在パブリックコメント中)。なお「中間とりまとめ」は役所言葉では報告書とほぼ同義と考え

-

日本政府は2050年CO2ゼロ(脱炭素)を達成するためとして、「再エネ最優先」でグリーントランスフォーメーション(GX)産業政策を進めている。 だが、世界情勢の認識をそもそも大きく間違えている。 政府は「世界はパリ気候協

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。 今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。 今週のアップ

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

簡単な概算方法と驚愕の結論 太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っ

-

日本では原発の再稼動が遅れているために、夏の電力不足の懸念が広がっています。菅直人前首相が、政治主導でストレステストと呼ばれるコンピュータシュミレーションを稼動の条件としました。それに加えて全国の原発立地県の知事が、地方自治体の主張が難色を示していることが影響しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間