原発の停止で数万人の生命が失われた

伊方原発(Wikipediaより)

四国電力の伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の抗告審で、広島高裁は16日、運転の差し止めを認める決定をした。決定の理由の一つは、2017年の広島高裁決定と同じく「9万年前に阿蘇山の約160キロ先に火砕流が到達した」からだという。裁判官は原発に9万年のゼロリスクを求めているのだろう。

しかし原発を止めても、エネルギー需要は変わらない。原発の電力が減った分は、輸入した化石燃料を余計に燃やすだけだ。原発の代わりに化石燃料を燃やすと、四国の人々の生活は安全になるのだろうか。

オックスフォード大学のウェブサイトは、医学的データにもとづいて「ほとんどの人の信じるのとは逆に原子力はすべての主要なエネルギーの中でもっとも安全である」と書いている。

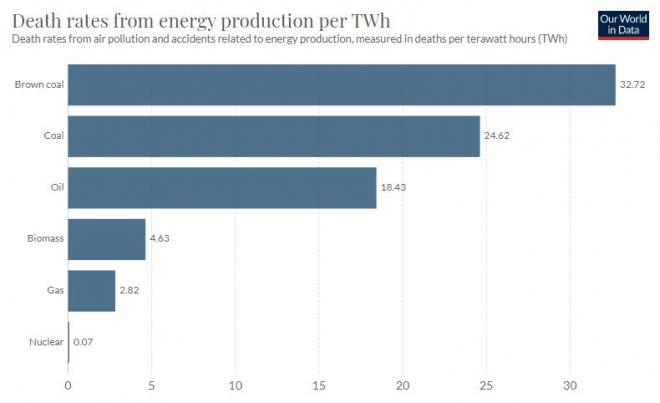

発電量TWh当たりの死亡率

この図はMarkandya-Wilkinsonのデータにもとづいて、1TWh発電するときの直接被害(大気汚染や採掘事故や放射線被曝)で、本来の寿命より早く死ぬ人数を比較したものだ。

それによると褐炭の火力発電で32.72人、普通の石炭火力で24.62人、石油火力で18.43人死ぬ。そのほとんどの原因は大気汚染である。原発の放射線で死ぬのは0.07人である。石炭火力は原発の350倍危険なのだ。

これは別のデータでも裏づけられる。WHOによれば、2016年に屋外の大気汚染で(癌や呼吸器疾患によって)死んだ人は全世界で420万人。その最大の原因は化石燃料の燃焼による微粒子(PM2.5)で、石炭(発電や暖房など)によって毎年100万人以上が死んでいると推定される。

そのうち日本では年間6万人が大気汚染で死んでいると推定されるが、原発の停止で化石燃料の消費が20%以上増えた。特に引退していた古い石油火力や石炭火力を動かしたため、大気汚染は悪化した。正確な推定はできないが、この9年間の原発停止で増えた大気汚染の死者は少なくとも数万人だろう。

呼吸器疾患の患者が何人死んでもニュースにはならないが、原発を止めた裁判官は「正義の味方」としてマスコミにほめてもらえる。今回の決定をした森一岳裁判官のように定量的にものを考えられないでゼロリスクを求める文系オヤジが、多くの人命を奪ったのだ。

関連記事

-

エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

太陽光パネルを買うたびに、日本国民のお金が、ジェノサイドを実行する中国軍の巨大企業「新疆生産建設兵団」に流れている。このことを知って欲しい。そして一刻も早く止めて欲しい。 太陽光パネル、もう一つの知られざる問題点 日本の

-

ろくにデータも分析せずに、温暖化のせいで大雨が激甚化していると騒ぎ立てるニュースが多いが、まじめに統計的に検定するとどうなのだろう、とずっと思っていた。 国交省の資料を見ていたら、最近の海外論文でよく使われている「Man

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

ドイツの地金 ロシアのウクライナ侵攻で、白日のもとに晒されたことがある。 それは、脱炭素政策に前のめりなドイツが実はロシアの天然ガスにドップリと浸かっているという事実である。ドイツのエネルギー政策の地金が出てきたとでも言

-

先日、「ESG投資がインデックス投資よりもCO2を排出?」という記事を書きました。Investment Metrics社のレポートで「欧州の気候変動ファンドがMSCIワールド・インデックスよりも炭素排出量への影響が大きい

-

前回の上巻・歴史編の続き。脱炭素ブームの未来を、サブプライムローンの歴史と対比して予測してみよう。 なお、以下文中の青いボックス内記述がサブプライムローンの話、緑のボックス内記述が脱炭素の話になっている。 <下巻・未来編

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間