豪雨災害は「激甚化」「頻発化」などしていない

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。

白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という記事が毎日のように出てくる。

確かに、令和元年にも水害がいくつもあったのは確かで、白書にはその状況が詳しく書かれている。

けれども、本当に「激甚化・頻発化」しているかどうかは、統計を見ないと分からない。

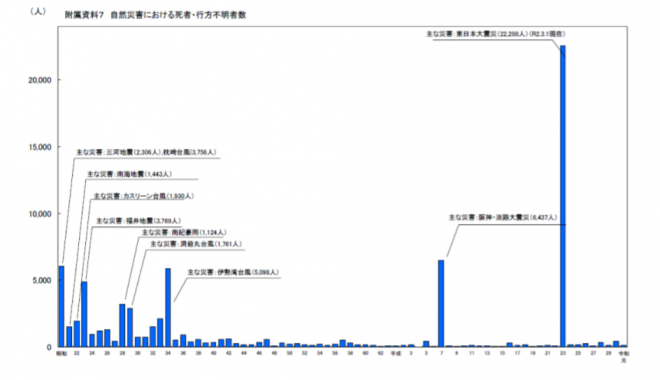

じつは白書の附属資料には統計がきちんと載っている。見ると、自然災害による死者・行方不明者は、かつてに比べて激減していることが解る(附属資料のp7):

図中左側には、枕崎台風、カスリーン台風、南紀豪雨、洞爺丸台風、伊勢湾台風などで、数千人の死者が出たことが示されている。

図中右側では阪神淡路大震災と東日本大震災が突出しているが、豪雨災害で何千人も亡くなることは無くなった。

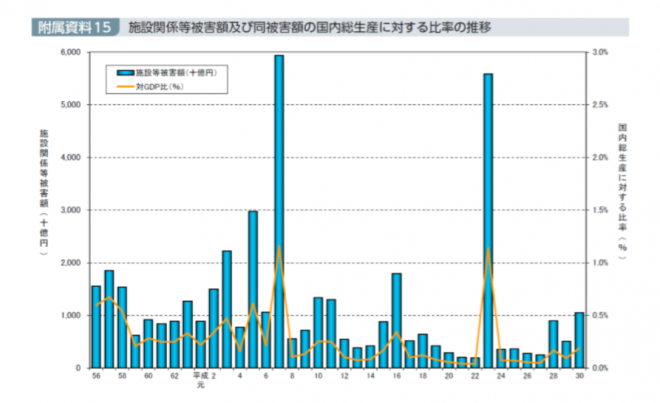

次に、災害の被害額を見てみよう。附属資料のp34に図が出ている:

これを見ると、被害額も減る傾向にあり、それは対GDP比でも減っている。平成7年の阪神淡路大震災と平成23年の東日本大震災は突出しているが、これは豪雨とは勿論関係無い。

なお被害額は死亡数ほど減っていない。これは世界的な傾向であり、原因は災害に脆弱な土地に建築物等の資産が増えてきたことだ。

このように、被害の統計を見ると、豪雨災害が「激甚化」「頻発化」しているとは言えない。防災白書は、何を以て災害が「激甚化」「頻発化」していると言ったのだろうか。印象に残っている豪雨災害を列挙するというだけでは、科学的な報告とは言えない。

勿論、豪雨災害は無くなっておらず、防災投資は今後も必要である。だがその理由は、豪雨災害が「激甚化」「頻発化」しているからではない。「地球温暖化のせい」でも無い。

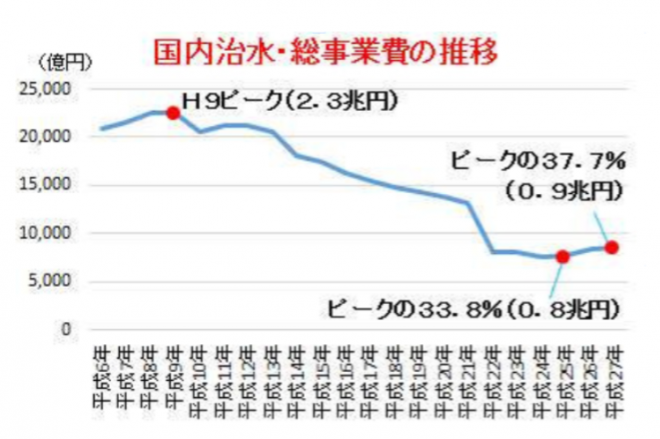

歴史的に豪雨災害が減少したのは、防災投資の賜物だ。川辺川ダムが建設されていれば、今年9月の球磨川豪雨の被害は大幅に軽減されたと試算されている。

平成年間に、日本の治水事業費は大きく減ったとされる(下図)。いま為すべきことは、必要に応じて、ダムや堤防などへの投資を進めることだ。

防災白書は、誤ったレトリックで人々の不安を煽るのではなく、正攻法で治水事業のあり方を論じるべきだ。

関連記事

-

最新鋭の「第3世代原子炉」が、中国で相次いで世界初の送電に成功した。中国核工業集団(CNNC)は、浙江省三門原発で稼働した米ウェスチングハウス(WH)社のAP1000(125万kW)が送電網に接続したと発表した。他方、広

-

CO2が増えたおかげで、グローバル・グリーニング(地球の緑化、global greening)が進んでいる。このことは以前から知られていたが、最新の論文で更に論証された(英語論文、英語解説記事)。 図1は2000年から2

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で「脱炭素社会法」には意味がないと述べた。 その根拠として、 実測データでの気温上昇率は100年当り0.7〜1.4℃しかなく、今世紀末までの80年足らずの間に3〜5℃もの気

-

コロナ後の経済回復を受けて米国で石炭ブームになっている。米国エネルギー省の見通しによると、今年の石炭生産量は6億1700万トンに上り、1990年以降最大になる見通しである(p47 table 6)。 更に、アジアでの旺盛

-

(前回:COP29の結果と課題①) 新資金目標に対する途上国の強い不満 ここでは2035年において「少なくとも1.3兆ドル」(パラグラフ7)と「少なくとも3000億ドル」(パラグラフ8)という2つの金額が示されている。

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。4月10日の放送は「汚染がれきを受け入れろ!?放射能に怯える政治とメディア」だった。村井嘉浩宮城県知事(映像出演)、片山さつき自民党参議院議員、澤昭裕国際環境経済研究所長、高妻孝光茨城大学教授が出演し、司会はアゴラ研究所の池田信夫所長が務めた。

-

今週はロスアトムによるトリチウム除去技術の寄稿、南シナ海問題、メタンハイドレート開発の現状を取り上げています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間