日本も中国製太陽光発電パネルの輸入を止めるべきだ

dongfang zhao/iStock

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。

対象となったのは、

(A)Hoshine Silicon Industry (Shanshan)

(B)Xinjiang Daqo New Energy

(C)Xinjiang East Hope Nonferrous Metals

(D)Xinjiang GCL New Energy Material Technology

(E)XPCC(Xinjiang Production and Construction Corps)

である。(注:Xinjiangは新疆のローマ字表記でシンジアンと読む)。

どのような会社か、説明しよう。

太陽光発電のパネルは、以下の3段階で製造される。

- 【金属精錬】 石英を採掘して高温で精錬しシリコン金属にする

- 【結晶製造】シリコン金属を高温で融解し、再結晶させて結晶シリコンを造る

- 【パネル製造】結晶シリコンをスライスし、化学処理して電極等を取付けた後、ガラス板で挟んでパネルを造る

このうち1. の金属精錬のダントツの最大手が (A)のHoshineであり、2. の結晶製造の大手が、(B) Daqo(4位)、(D) GCL(2位)、(C)East Hope(6位)である。

(E) XPCCは綿製品など様々な事業を手掛ける巨大企業で、強制労働に関与しているとされている。

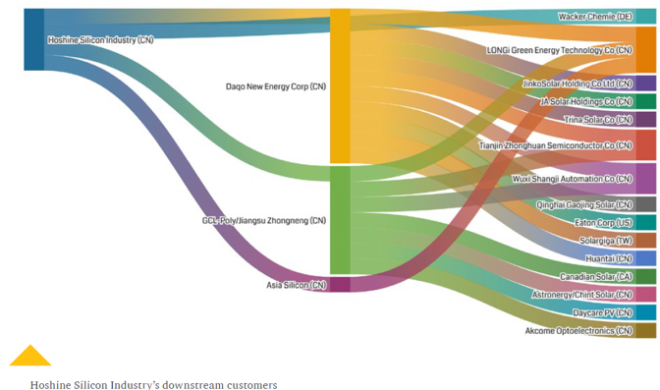

中国には多くのパネル製造メーカーがあるが、それは上記企業から金属シリコン・結晶シリコンの供給を受けて成り立っている(図1)。

図1 Hoshineからシリコン金属供給を受けている企業。ヘレナ・ケネディーセンター報告による

図中、左側が金属精錬企業のHoshineであり、中央がシリコン製造企業のDaqo、GCLなどであり、右側がパネル製造メーカーである。

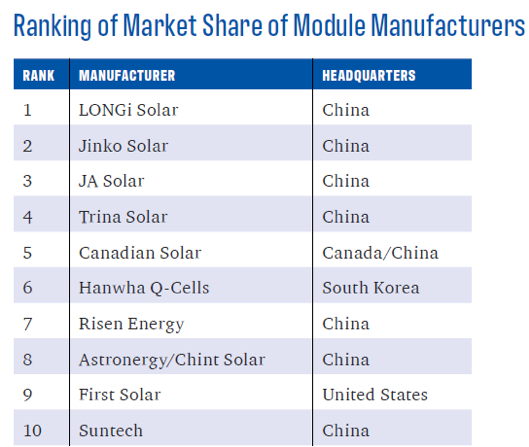

世界のソーラーパネルメーカーのランキングは表1のようになっているが、上位1位から5位までのLongi、Jinko、JA、Trina、Canadian Solarの全てがHoshineから供給を受けている。

表1 世界のソーラーパネルメーカーのランキング。ヘレナ・ケネディーセンター報告による

今回輸入禁止になるのは、「Hoshineによるシリコン供給を受けている製品、およびDaqo、GCL、East Hope、XPCCの製品」となっている。

これにより、中国製の太陽光パネルの大半が輸入禁止され、米国税関を通れなくなるだろう。

この措置に対して、中国は強く反発し、何等かの対抗措置を取るだろう。

その一方で、この措置自体の米国の太陽光発電市場への影響は、それほど大きくないとみられる。というのは、米国は以前から中国製太陽光パネルに対して、不公正貿易慣行を理由に高い関税を課しており、そのために中国製品はほとんど輸入されていなかったからだ。だがこれ故に、米国の太陽光パネルは中国製に比べて2倍の値段になっているという(CSIS報告)。

今回の措置で影響が大きいのは、むしろ日本など、中国製の太陽光パネルを大規模に輸入している国である。

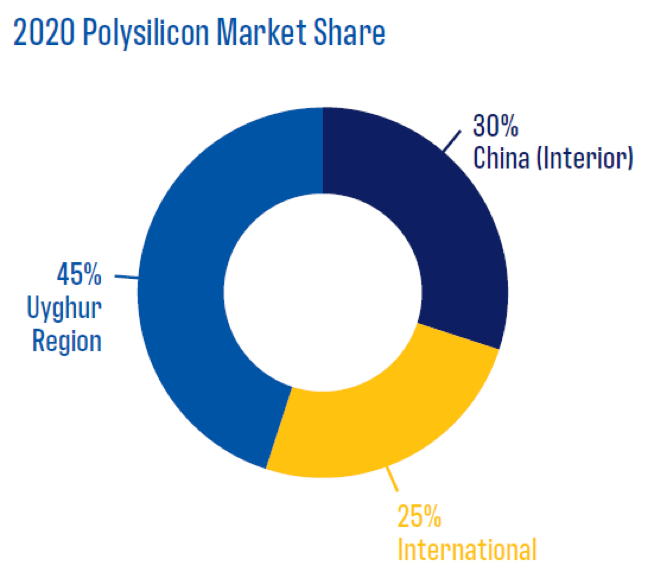

図2は結晶シリコンの世界市場シェアである。何と世界の45%がウイグル地区のものだ。残りは30%がウイグル以外の中国であり、中国は合計で75%となっている。他の国々は全て合わせても25%だ。

図2 結晶シリコンの世界市場シェア。ヘレナ・ケネディーセンター報告による

日本も米国に続いて中国の太陽光パネルを輸入禁止にすべきだろうか。

日本の太陽光発電パネルはいまや8割が海外生産になっている(太陽光発電協会)。この中には中国製品が多く入っているだろう。

米国並みの中国製品の輸入禁止措置を日本も採れば、太陽光発電の導入には急ブレーキがかかり、価格高騰も避けられない。

だがそれでも、日本も断固とした措置を速やかに取るべきだ、と筆者は思う。

太陽光発電を導入している人々、ないしはその費用を負担している人々は、それが環境のため、ひいては人のために良いことだと思っている。

ところがそれが、強制労働を助長し、人権を侵害しているというのでは、本末転倒だ。

このままでは、あちこちに設置された太陽光発電パネルを見るたびに、おぞましい強制労働やジェノサイドを思い出さなければならないことになる。

そのような事態を、日本政府は許すべきだろうか。

■

関連記事

-

オランダの物理学者が、環境運動の圧力に屈した大学に異議を唱えている。日本でもとても他人事に思えないので、紹介しよう。 執筆したのは、デルフト工科大学地球物理学名誉教授であり、オランダ王立芸術・科学アカデミー会員のグウス・

-

資産運用会社の大手ブラックロックは、投資先に脱炭素を求めている。これに対し、化石燃料に経済を依存するウェストバージニア州が叛旗を翻した。 すなわち、”ウェストバージニアのエネルギーやアメリカの資本主義よりも、

-

ニュースの内容が真実かどうかということは、極めてわかりにくい。火事のニュースは、それが自分の家の近所なら正しいとわかるが、火災の原因となると、果たして報道が正しいのかどうか? 自分で内容の真偽を確かめられるニュースなど、

-

筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

2年半前に、我が国をはじめとして、世界の潮流でもあるかのようにメディアが喧伝する“脱炭素社会”がどのようなものか、以下の記事を掲載した。 脱炭素社会とはどういう社会、そしてESGは? 今回、エネルギー・農業・人口・経済・

-

この原稿はロジャー・ピールケ・ジュニア記事の許可を得た筆者による邦訳です。 欧州の天然ガスを全て代替するには、どれだけの原子力が必要なのか。計算すると、規模は大きいけれども、実行は可能だと分かる。 図は、原子力発電と天然

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間