ESG投資って何?

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人も多いと思います。

Q1. ESG投資って何ですか?

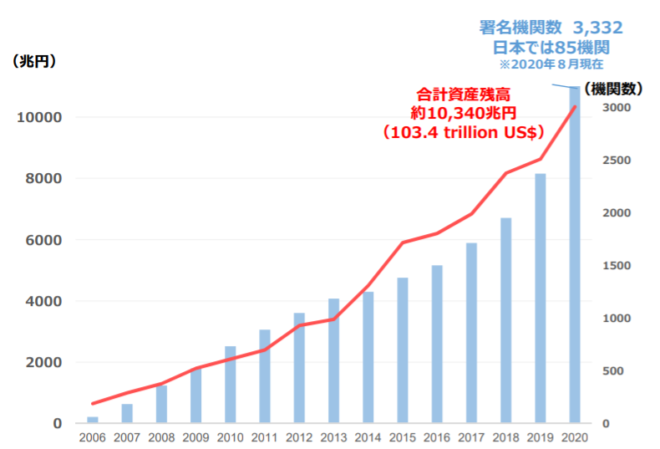

Environment, Society, Governanceの略ですが、SとGは付け足しで、要するに「環境に関連する投資」という意味です。これは2006年に国連が、投資の意思決定にESGを反映させるべきだという「PRI責任原則」を提案したことから始まったものですが、その投資残高は図1のようにここ5年でほぼ倍増しています。

図1 ESG投資(PRI署名機関の資産)の残高(経産省)

Q2. 具体的に何に投資するんですか?

再エネや水素など「環境にやさしい」といわれている技術を使う企業に投資し、石炭などの化石燃料を使う企業への投資を減らします。石炭は各国で規制が強まっているので、資産価値が下がる座礁資産といわれていますが、CO2を排出しない原子力には、なぜか投資しません。他にもタバコや武器などを製造する企業への投資を減らします。

Q3. それで環境はよくなるんですか?

なりません。一つの企業が出すCO2が減っても、地球の平均気温に与える影響はゼロに等しいからです。ESG投資は企業が災害の被災地に寄付するような慈善事業で、収益のための投資ではないのです。こういう話は昔、CSR(企業の社会的責任)としてもてはやされましたが、一時の流行で終わりました。

Q4. ではなぜ投資するんですか?

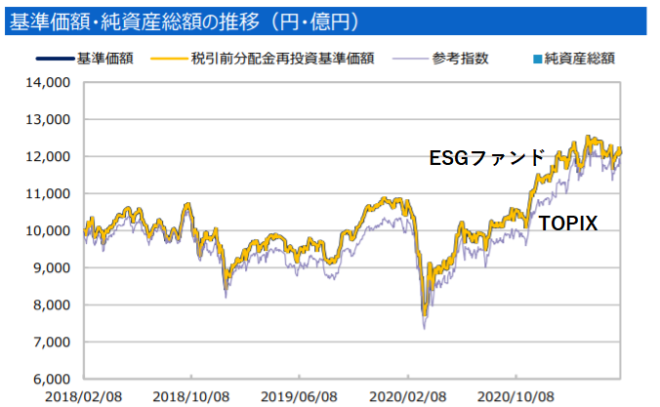

ESG銘柄の株価が上がるからです。図2は代表的なESGファンドである三井住友・日本株式ESGファンドとベンチマーク(平均)のTOPIXの値動きを比べたものですが、ESGファンドがTOPIXを少し上回っています。

図2 ESGファンドの値動き(三井住友・日本株式ESGファンド)

これは論理的にはおかしなことです。たとえばベストの収益を上げる100の銘柄でファンドを組んだとしましょう。そこから石炭を使う10の企業を除くと、残りの90の企業の平均収益は元のファンドより必ず下がります(下がらなければ、元のファンドはベストではない)。収益に無関係な脱炭素に投資して、収益が上がるはずがないのです。

Q5. ESG投資で収益は上がるんですか?

ESG投資と企業収益は関係ありません。CO2排出を減らしても、企業の利益にはならないからです。たとえばESGで人気の水素は、投入したエネルギーより生産するエネルギーのほうが少ない負のエネルギーです。化石燃料を水素に変えて収益が上がることはありえないので、ESG投資は政府の補助金を当てにした先行投資なのです。

Q6. ではなぜ株価が上がるんですか?

ESG投資は飾りですが、飾りにも意味はあります。投資家が「この企業はグリーンだ」とか「意識が高い」と思うと、企業イメージが上がって株価が上がる宣伝効果があるからです。この点ではESGは収益に貢献しているともいえますが、営業利益は落ちるので、黒字の企業だけに許されるぜいたくです。

Q7. 収益の上がらない投資にこれほど多くの投資が集まるのはなぜでしょうか?

1990年代末には、みんなが「ハイテク企業は成長する」思って投資したので、赤字のドットコム企業の株価が上がり、株価が上がったので投資が集まる…というバブルが起こりました。ESG投資は、それと同じ脱炭素バブルなので、証券会社があおり、マスコミがそれをはやしている限り続きます。

Q8. でもバブルがはじけると困るんじゃないですか?

株主は困りますが、経営者は困りません。株主のお金で企業イメージを買うことができるからです。投資家もバブルが続いている間は、ESGに投資して、値上がりしたら売ればいいのですが、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG投資でバブルをあおっているのは困ったものです。

Q9. ESG投資は悪いことなんでしょうか?

悪いことではありません。企業がCO2を減らせば、少しぐらいは気温が下がるかもしれないからです。どんなバブルも、100%嘘で起こることはありません。ITバブルのときも「インターネットが次世代のインフラになる」という予想は正しく、それに投資されたお金で、アマゾンやグーグルが大企業に成長しました。バブルは必要なのです。

Q10. ではESG銘柄に投資したほうがいいでしょうか?

日本ではESG投資で、まだもうかると思います。日経新聞が「カーボンゼロ」キャンペーンをやったり、世間体を気にする銀行が石炭への融資をやめたりしているからです。

しかし長い目でみると、ESG投資は補助金が出ないとビジネスとしてやっていけません。予算にも限界があるので、日本だけで数百兆円の補助金は出せません。投資家がそれに気づいたとき、ESG投資も座礁資産になるので、それまでに高値で売るのがかしこいとおもいます。

関連記事

-

大寒波が来ているので、暑くなる話題を一つ。 2022年3月から4月にかけてインドとパキスタンを熱波が襲った。英国ガーディアン紙の見出しは、「インドの殺人的な熱波は気候危機によって30倍も起こりやすくなった(The hea

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

国内の原発54基のうち、唯一稼働している北海道電力泊原発3号機が5月5日深夜に発電を停止し、日本は42年ぶりに稼動原発ゼロの状態になりました。これは原発の再稼動が困難になっているためです。

-

私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。

-

基数で4割、設備容量で三分の一の「脱原発」 東電は7月31日の取締役会で福島第二原発の全4基の廃炉を正式決定した。福島第一原発事故前、我が国では54基の原発が運転されていたが、事故後8年以上が経過した今なお、再稼働できた

-

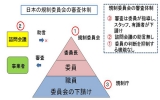

原子力規制、日本のおかしさ 日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

-

福島第一原発事故によって、放射性物質が東日本に拡散しました。これに多くの人が懸念を抱いています。放射性物質には発がんリスクがあり、警戒が必要です。

-

ESGは資本主義を「より良いものにする」という触れ込みであるが、本当だろうか。 米国ではESGに対して保守陣営からの反発が多く出ている。その1つとして、RealClearFoundation Rupert Darwall

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間