ようやく緒についたトリチウム処理水の海洋放出

出典:東京電力ホールディングス

ことの経緯

8月25日、東京電力はかねて懸案である第一原子力発電所に100万トン以上貯留されているトリチウム処理水の海洋放出の具体的な方法を発表した。処理水は、沖合1kmの放水口から放出される方針だという。

今年4月13日に首相官邸で開かれた廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議の決定を受けた形である。

実際の海洋放出は約2年後に開始される見込みである。

トリチウム処理水の放出方法

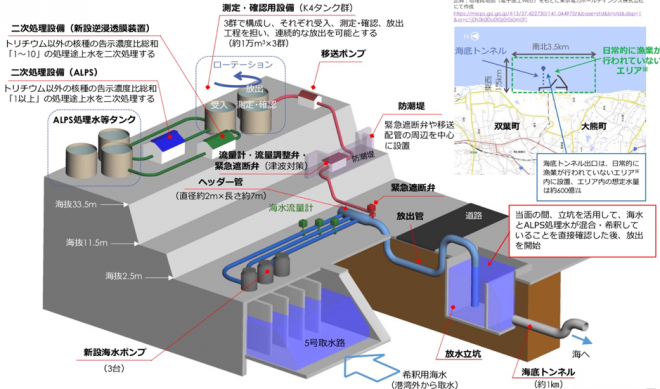

東京電力によれば、「取水・放水設備」を新たに設置される。現在タンクに貯留されている処理水は、希釈されて放出される。その希釈用の海水は発電所の港湾の外で取水される。そして、陸上側から海底の岩盤中にトンネルを掘り進めて、沿岸から約1km沖合の海底に放出される。同時に、放出水が再度希釈用水として取水されにくいような工夫がなされるという。

多核種除去施設(ALPS)処理水(いわゆるトリチウム処理水注1))は、希釈放出前に測定され、原発事故由来の62の放射性核種の濃度が環境への放出基準を下回っていることが確認されることになっている。

そして、63番目の核種であるトリチウムに関しては、海水による希釈後のトリチウム濃度が1,500ベクレル/リットル未満とすることになっている。これは国際保健機構(WHO) の基準である1万ベクレル/リットルの約7分の1である。また、1,500ベクレル/リットル未満とするのは、すでに2015年9月から継続的に海洋に放出されているサブドレン水と同じ基準である。サブドレン水とは、事故を起こした原子炉の周囲に設けられた遮水壁の内側に井戸を掘って吸い上げられた水で、トリチウムを含んでいるが、損傷した炉心は通過していない水のことである。

また、2年後からの処理水の放出では、年間トリチウム放出量は22兆ベクレルを下回るように調整される見通しである。

トリチウムの含有濃度を1,500ベクレル/リットル未満とするためには、現有のALPS処理水をおおよそ100倍以上の海水で希釈することになる。海洋放出に先立ち、希釈された処理水のモニタリングには細心の体制が取られるという。

図1 放出設備の全体像(©️東京電力 )

風評被害はどうか

農産物や海産物が売れにくくなる風評被害は、一般消費者への情報提供不足や流通業者の誤解が主な要因だとされる。流通業者は、消費者の忌諱傾向を実際よりも過大に評価する傾向があり、それが生産者からの買い上げ価格に影を落とすという。

また、韓国や中国などは福島第一原発事故由来の放射性物質の影響の可能性をたてに、いまだに日本の特定地域からの物産の輸入を停止している。

ちなみに隣の韓国からは、福島第一原発の処理水のトリチウム放出予定量(年間22兆ベクレル)を大幅に上回るトリチウムを放出し続けている。その値は、2018年の実績で、古里原発で50兆ベクレル、月城原発で25兆ベクレルである。

福島第一原発の処理水放出をことさらあげつらう理由は、意図的な風評被害の流布以外にはない、と思われても致し方ない。

鈍すぎた政府の決断

周辺諸国の嫌がらせとも言える風評被害を誘発する風説、国内では反原発派の言動やそれに同調する野党の根強い反対の論陣があったが、政府が腹を据えて決定すればこのような社会を二分するような問題も前に進めることができる。

しかしながら、経産省に2013年(平成25年)の年末に設置された「トリチウム水タスクフォース」は、その2年半後の2015年6月には報告書を世に問うた注2)。その時すでに科学技術的観点からの答えは出ていたのである。それを受けて政権が決断するまでに、実に5年が経過したことになる。

これはあまりにも長い。政府の動きは鈍すぎるというほかないのではないか。その鈍すぎる決断のツケは、地元の生産者そして一般消費者に回ってくるのである。

注1) いわゆるトリチウム処理水とは、ALPS などの多核種除去施設で放射性物質の除去処理を行ったのちの水をいうが、トリチウム以外の放射性核種も微量ながら含んでいるので正確性に欠ける。

注2) https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_01.pdf

関連記事

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

はじめに 世界的な生成AIの普及やデータセンターの拡大により半導体需要が急速に高まって、日本国内でも供給の安定化を目指して大規模半導体工場の建設ラッシュが起こっている。 なかでも注目されるのが、世界的半導体製造会社TSM

-

1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。

-

前回、日本政府の2030年46%削減を前提とした企業のカーボンニュートラル宣言は未達となる可能性が高いためESGのG(ガバナンス)に反することを指摘しました。今回はESGのS(社会性)に反することを論じます。 まず、現実

-

1.2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向け、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新たに「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(仮称)を開始します。

-

ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間