太陽光発電等のために電気代は事実上5割増しになっている

vchal/iStock

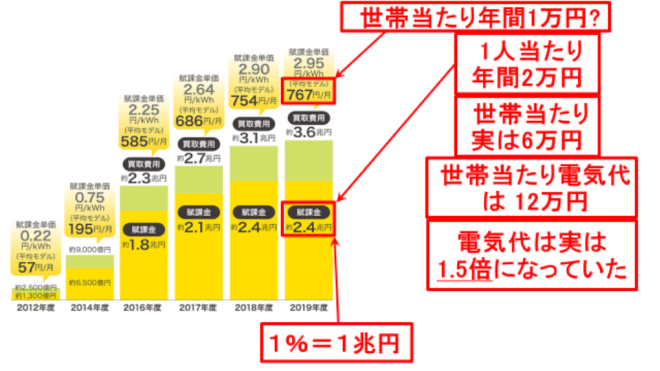

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。

この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。

これでも結構大きいが、じつは、氷山の一角に過ぎない。

前回書いたように、賦課金の総額は2020年度には年間2.4兆円に達している。日本の人口を1.3億人とすると、一人あたり約2万円となるので、世帯の人数を3人とすれば年間約6万円に達する。

家庭の電気料金は総務省家計調査によると3人世帯であれば毎月1万円程度注2)、つまり年間12万円程度だから、事実上、電気料金は、再生可能エネルギー推進のために、すでに5割増しになっている。

図 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移。出典:資源エネルギー庁(注3)

赤は筆者による加筆。

ではここで計算した6万円と1万円の差額である5万円はどうなっているのか? これは企業が支払っている。けれども、その分人々の給料が下がったり、物価が上がったりしているので、結局は国民の家計が負担している。

太陽光発電などの賦課金だけで、すでに国民は世帯あたり年間6万円も負担しているのだ。

このことを知る国民は少ない。

政府やメディアは負担の現状についてきちんと国民に説明すべきである。

■

注1)FIT賦課金、世帯当たり年間1万円超に。脱炭素化へ問われる覚悟、電気新聞ウェブサイト

https://www.denkishimbun.com/sp/116990

注2)【2021年最新版】一般家庭の電気代、平均額っていくら? 電力・ガス比較サイト エネチェンジ https://enechange.jp/articles/average-of-family

注3)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

■

関連記事

-

電気が来ないという理由で、AI用のデータセンターの建設が遅れている。 政府によれば、送配電網への未接続のデータセンター等の電力容量は2030年度までの累計で約1,500万kWに達し、日本の最大電力需要のおよそ1割に相当す

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

企業のサステナビリティ部門の担当者の皆さん、日々の業務お疲れさまです。7月末に省エネ法定期報告書の届出が終わったところだと思います。息つく間もなく、今度は9月中旬の登録期限に向けてCDPのシステムへ膨大なデータ入力作業を

-

今年も例年同様、豪雨で災害が起きる度に、「地球温暖化の影響だ」とする報道が多発する。だがこの根拠は殆ど無い。フェイクニュースと言ってよい。 よくある報道のパターンは、水害の状況を映像で見せて、温暖化のせいで「前例のない豪

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現でき

-

先日、フロリダ州がCDPとSBTiを気候カルテルに指定し調査を開始した件を紹介しました。 フロリダ州がCDPとSBTiを気候カルテルと指摘し召喚 ジェームズ・ウスマイヤー司法長官は本日、CDP(旧カーボンディスクロージャ

-

先のブログ記事では12月8日時点の案についてコメントをしたが、それは13日の案で次のように修正されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間