IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Tomwang112/iStock

前回に続き、以前書いた「IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに」の続報。

過去の気温の再現について、気候モデルは、地表近く(2m)では観測値との一致は割と良いが、上空1万メートル程度までの大気(対流圏と呼ぶ)を見ると、一致が悪い。

このことは以前から指摘されていたが、今回、改めて確認された。

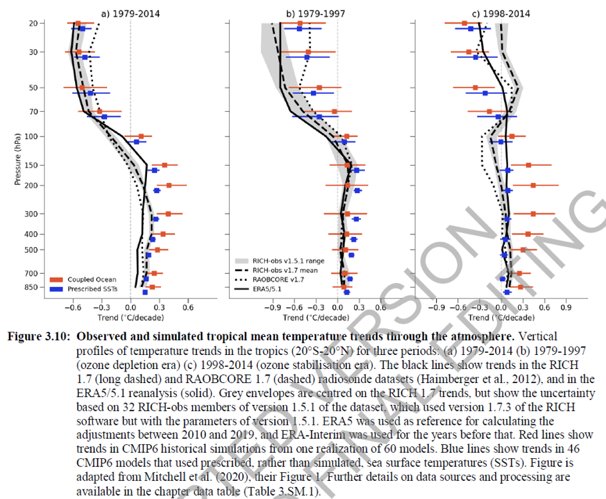

図は、モデル計算(赤)と複数の観測値(黒)を比較したもの。(青は海面温度を固定したモデル計算だが本稿では説明を割愛する)。

- 時間は1979年から2014年で、左からその全期間a)、前半b)、後半c)である。

- 図の横軸は気温上昇の速度で、10年当たり℃で示している。

- 縦軸は高度であるが、気象学の慣例に従って、気圧で高度を示している。地上が1013hPa(ヘクトパスカル)、標高1500メートルが850hPa、標高8850メートルのエベレストが300hPaである。

- 対象としている地域は熱帯(北緯20度から南緯20度まで)である。

さてモデル計算(赤)は観測値(黒)よりも明らかに右側に外れている箇所がいくつもある。とくにa)とc)には多い。これはモデルのクセであることをIPCC報告も(あまり気が進まなさそうではあるが)認めている。

そしてこの差はかなり大きい。a)とc)ではモデル計算と観測値の差が0.3かそれ以上ある箇所がある。10年あたり0.3℃だから、100年あたりだと3℃ということになる。

過去の地球温暖化が1℃で、今後1.5℃か2℃の温暖化を議論しようというときに、これだけモデルと観測に差がある訳だ。

なお以上は熱帯についてだけの図であったが、同様なモデルにおける対流圏の「加熱」は地球全体に及んでいることも指摘されている。

IPCC報告は、一方ではモデルにこれだけ問題があることを認めながら、他方ではそのモデルによる予測を滔々と説明している。だがこの予測は信頼に値するのだろうか?

モデルにこれだけ問題があれば、本来なら、予測結果はいったん取り下げて、やり直すべきではないか? 衛星観測の第一人者である元NASAのジョン・クリスティはそう主張している。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑬」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

経済産業省は排出量取引制度の導入を進めている。今年度内にルールを策定し、26年度から27年度にかけて本格的な導入を進める予定だ※1)。 対象となるのは日本の大手企業であり、政府から毎年排出枠を無償で受け取るが、それを超え

-

1. 三菱商事洋上風力発電事業「ゼロからの見直し」 2021年一般海域での洋上風力発電公募第1弾、いわゆるラウンド1において、3海域(秋田県三種沖、由利本荘沖、千葉県銚子沖)全てにおいて、他の入札者に圧倒的大差をつけて勝

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

2050年にCO2をゼロにすると宣言する自治体が増えている。これが不真面目かつ罪作りであることを前に述べた。 本稿では仮に、日本全体で2050年にCO2をゼロにすると、気温は何度下がり、豪雨は何ミリ減るか計算しよう。 す

-

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。

-

前回、AIは気候危機プロパガンダを教え込まれていて、それをとっちめると、誤りを認めたという話を書いた。 そこで紹介した論文 Artificial Intelligence Systems (AI) Are Program

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間