次期総裁には現実的な脱炭素政策と原発の位置づけの明確化を期待する

前回の投稿ではエネルギー環境政策の観点から「河野政権」の問題点を指摘した。今回は河野太郎氏が自民党総裁にならないとの希望的観測に立って、次期総裁・総理への期待を述べる。

andriano_cz/iStock

46%目標を必達目標にしない

筆者は2050年カーボンニュートラル目標を単にバックキャストした46%目標には極めて批判的だが、菅総理が表明してしまったものを今さら引っ込めるわけにもいかないだろう。したがって46%と「賢く」付き合っていってほしい。

まず日本の2030年46%目標は努力目標ではあっても、いかなる犠牲を払っても達成せねばならない目標ではないと腹を括(くく)ることだ。パリ協定の国別目標は、国際合意でも条約上の義務でもなく、達成できないからといって罰則を受けるわけではない。

日本の2050年カーボンニュートラル目標、そこから逆算した46%目標は、2050年全球カーボンニュートラルを前提にしたものだが、中国やインドの状況を考えれば、既に破綻しているも同然である。米国もバイデン政権の50-52%を裏付ける強制力のある政策を導入できる見込みはない。

そうした中で他国の動向やコストを度外視して46%目標達成のために無理をすれば日本だけが損をすることになる。

目標達成のための「値札」を明確にし、常にレビューする

第二に、2030年46%減、2050年カーボンニュートラルという目標を達成するために電力料金はどの程度上昇するのか、「値札」をはっきりさせることだ。

RITE(地球環境産業技術研究機構)は、グリーン成長戦略に盛り込まれた参考値(発電電力構成の50~60%を再生可能エネルギー、30~40%を原子力とCCUS付き火力、10%を水素)の場合、電力コストが現在の2倍になる、一部で主張されているような再生可能エネルギー100%にした場合、電力コストは4倍以上に跳ね上がると試算している。

しかし2050年の見通し以上に重要なのは、これから2030年までのエネルギーコスト見通しである。2030年時点では、水素やCCUSといった革新的技術の活用を期待できず、現在のエネルギー技術で目標達成する以上、コスト見通しがだせるはずである。

先般、発表された第6次エネルギー基本計画素案では総発電電力量に占める原発のシェアは20-22%に据え置かれる一方、太陽光を中心に再エネのシェアは36-38%に大幅に引き上げられた。再エネ買取費用は2030年時点で6兆円に達すると見込まれている。しかもこの数値には変動性再エネ拡大に伴う統合費用が盛り込まれていない。電力コストは間違いなく上昇することになる。

主要国中最も高価な産業用電力料金がどの程度上がるのか、それが産業競争力に与える影響をどうするのか、家庭用電力料金の上昇に伴う低所得者層への影響をどうするのかなどを明らかにするのが政府の責任であろう。

加えて2030年46%、さらには2050年カーボンニュートラルを目指す道程において、日本のエネルギー・地球温暖化対策コストと、米国やEU、中国などの主要貿易パートナーのエネルギー・地球温暖化対策コストを定期的に比較・レビューするメカニズムを確立し、日本のコストが諸外国に比してバランスを失して上昇した場合、目標水準や達成方法の見直しを含む柔軟性を確保しておくことだ。

原発再稼働を加速し、新増設・リプレースを視野に入れる

第三に2030年に向け、最も費用対効果の高い温室効果ガス削減策である原発再稼働を加速させることだ。

伊方原子力発電所/iStock

現在の再稼働のペースを考えると20-22%は決して楽観できるものではない。だからといって原発のシェア未達成分を再エネ上積みで賄えばますます電力コストが増大する。

適合性審査の大幅な遅れにより、欧米で例をみない長期停止が続いているのは、原子力規制委員会が「原発を安全に稼働させるための規制」という本来の機能を果たしていないことを意味する。規制委員会の審査プロセスの効率化が不可欠だ。

またエネルギー基本計画は2030年以降もにらんだものである以上、安全性の高い新型炉による既存原発のリプレースを2050年に向けた脱炭素化のオプションとして確保すべきだ。

中国の脅威が高まるなかで、一次エネルギーの海外依存度(例えば、石油の中東依存度)のみならず、技術の対外依存度や戦略鉱物の対外依存度などにも目を配る必要が高まっている。

原発技術は、日本が過去50年近くにわたり営々として築き上げてきた国産技術であるが、政治の不作為により、原発の将来が不透明となったことから原子力産業、原子力人材がどんどん先細っている。

低コストで柔軟な出力調整が可能であり、変動性再生可能エネルギーとの相性が良いSMRや、安全性が高く、再生可能エネルギー由来よりもはるかに安く水素が製造できる高温ガス炉などは脱炭素化に向けた強力な援軍になる。

しかし、「新増設は想定していない」、「原発のシェアを可能な限り低減させる」という方針の下では、民間企業もイノベーションに注力する気にはならない。この観点から原発の新増設・リプレースについて一言も触れていない基本計画素案には大きな問題がある。

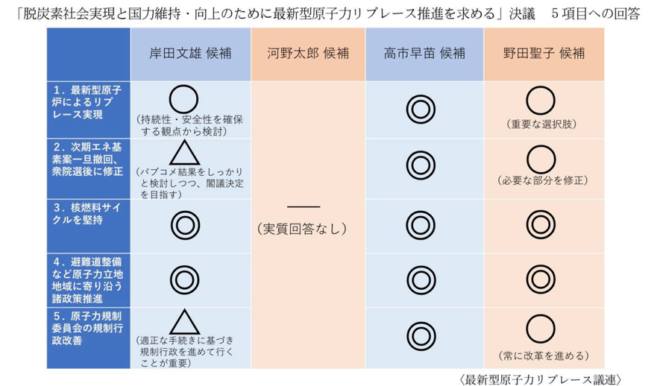

先般、自民党の最新型原子力リプレース推進議連が総裁選に出馬した4人の候補者に対して原発に関し5点から成る質問状を発出した。岸田、河野、高市、野田各氏の回答をリプレース議連がとりまとめたものが以下の表である。

回答すらしていない河野太郎氏は論外として、最も確固たる方針を明らかにしているのは高市早苗氏である。したがって筆者は日本のエネルギー安全保障と費用対効果的な温暖化対策を進める観点で高市早苗氏を応援したい。

もとより、総裁選の結果は蓋を開けてみなければわからない。岸田文雄氏が当選した場合、2030年46%目標と2050年カーボンニュートラル目標を堅持するならば、是非、将来に向けて原子力の役割を位置付けてほしい。

関連記事

-

「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説

-

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

-

「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」 これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラビアのヤマニ石油大臣の言葉だ。 当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第四次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

田中 雄三 要旨 世界の温室効果ガス(GHG)排出量が顕著に減少する兆しは見えません。 現状、先進国のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、2050年世界のGHGネットゼロを目指すには、発展途上国のGHG削減が不可欠です

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間