IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

artisteer/iStock

論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に過ぎると述べた。

今回は冒頭だけ抜粋しておこう。

「広範囲かつ急速な変化」などと、おどろおどろしく書いてある。

だが、自然災害の増加は、観測されていないか、せいぜい、辛うじて観測されているに過ぎないことを、論点⑳で書いた。

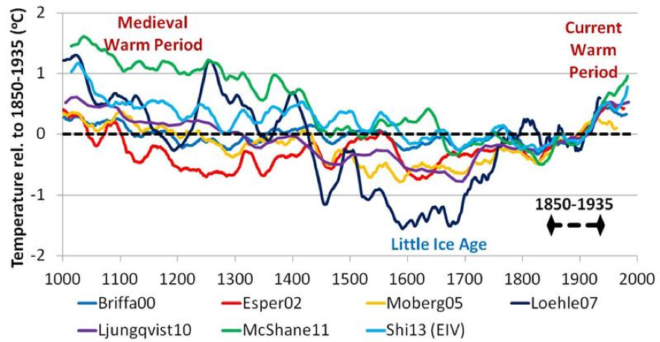

そして前回、論点㉓では、過去2000年の気温の復元について書いた。そこでは「地球の平均気温が未曽有の急上昇をしている!」という「ホッケースティック図」は信憑性が無いことを述べた。

今回は、もし仮に「地球の平均気温が未曽有の急上昇!」をしていたとしても、そんなものは大したことが無い、旨を述べよう。

というのは、地球の平均気温なるものは、現実の暮らしとは全然関係無いからだ。現実と関係するのは、いつでも局所的な気候だ。

そして、その局所的な気候はといえば、大きく変化するのが常であった。

例えば図1を見ると、1000年から1200年にかけて1℃程度は気温が高い場所があった、と古気候データによる復元は語る。これは中世温暖期と呼ばれる。1300年ごろから1800年ごろにかけては、1℃程度寒い場所があったと推計されている。これは小氷期と呼ばれている。

図1

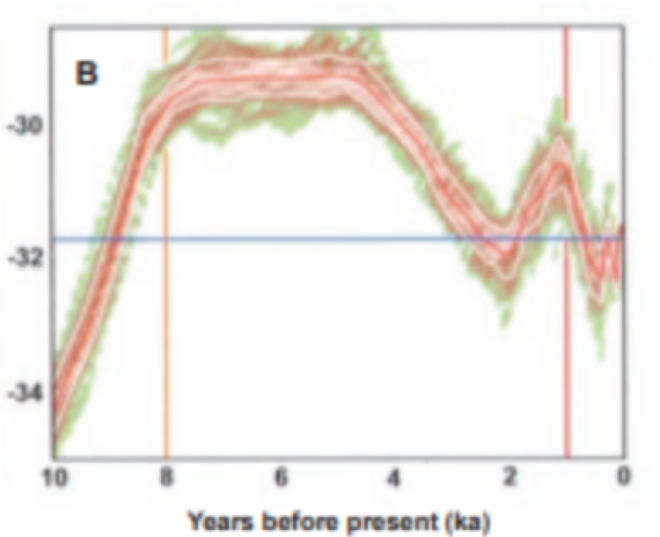

次に図2を見ると、グリーンランドは8000年前から4000年前にかけては今よりも3度近く高かった、と古気候データで再現されている(図2)。

図2

これは日本では縄文海進期と呼ばれたころだ。縄文海進期の日本もかなり暖かく、今より数度気温が高かったと言われている。北国の青森県で、豊かな生活が送られていた形跡が出土している。

なお図1、図2について更に詳しくは筆者のコラムをご覧頂きたい。

という訳で、地域ごとに見ると、気温は大きく変動してきた。そして人類はそれに対処して逞しく生きてきた。

地球全体の平均で100年かけて1℃気温が上昇してきたといっても、それで「人類が存亡の危機に立っている」などという訳ではない。そのくらいの変化は、我々の先祖はとっくに経験済みで、問題なく対処してきた。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点㉕」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

米国では発送電分離による電力自由化が進展している上に、スマートメーターやデマンドレスポンスの技術が普及するなどスマートグリッド化が進展しており、それに比べると日本の電力システムは立ち遅れている、あるいは日本では電力会社がガラバゴス的な電力システムを作りあげているなどの報道をよく耳にする。しかし米国内の事情通に聞くと、必ずしもそうではないようだ。実際のところはどうなのだろうか。今回は米国在住の若手電気系エンジニアからの報告を掲載する。

-

2025年6月15〜17日、カナダのカナナスキスでG7サミットが開催される。トランプ第2期政権が発足して最初のG7サミットである。 本年1月の発足以来、トランプ第2期政権はウクライナ停戦、トランプ関税等で世界を振り回して

-

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に 2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。 のみならず、CO2を排出

-

6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。

-

世界的なエネルギー危機を受けて、これまでCO2排出が多いとして攻撃されてきた石炭の復活が起きている。 ここ数日だけでも、続々とニュースが入ってくる。 インドは、2030年末までに石炭火力発電設備を約4分の1拡大する計画だ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 5月22日に放映されたNHK・ETVの「サイエンスZERO」では、脱炭素社会の切り札として水素を取り上げていたが、筆者の目からは、サイエンス的思考がほとんど感じられない内容だっ

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間