AIナノボット兵器が核兵器を葬り去る

AIナノボット

近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒントンら3名に「チューリング賞」が贈られたことが挙げられよう。

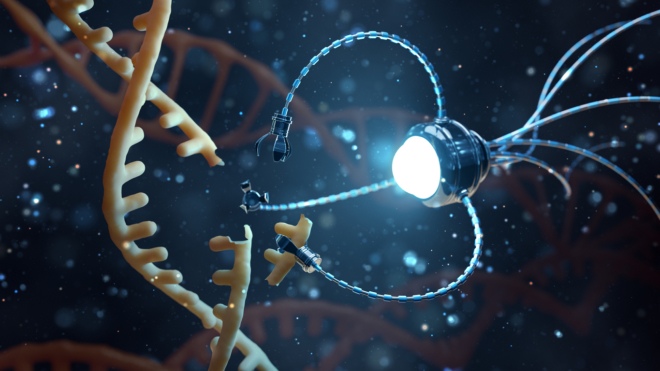

AIはみじかなところでは自動運転車に搭載されているが、AIを搭載したナノスケールのロボットつまりナノボットも医療や軍事においてすでに実用化されている。1ナノメートルは100万分の1ミリメートルである。

細胞の大きさが0.02ミリメートル、新型コロナウイルスCOVID-19の大きさが約100ナノメートルなので、ナノボットはウイルス程度かそれ以下の大きさしかない。DNAやRNAの基本単位であるヌクレオチド程度の大きさである。

DNAを修復するナノボット

K_E_N/iStock

兵器はAIによる知能化が進んだ目に見えないものが主流になっていく可能性がある。見えないところで戦争が起こり、我々が気がつかないうちに戦いは集結しているーーーそんな戦争がもはや現実のものになっている。

シンギュラリティー 〜強いAIと弱いAI〜

AIの世界的権威であるレイ・カーツワイルによれば、2029年頃に人工知能が人間と同等の知能を持つようになり(プレシンギュラリティーという)、2045年にはシンギュラリティー(技術的特異点)が起こると予想されている。その結果、人間よりもAIの知能が勝り、人間にしかできなかったことのほとんどがロボットやAIが行うようになる。

英国の未来学者イアン・ピアソンは、シンギュラリティーの先2050年頃には、AIコンピュータと人間が統合されて、これまでの人類であるホモ・サピエンスとは全く異なる『ホモ・オプティマス』が登場すると予測している。

そしてさらには、機能の衰えた肉体を人工物つまりサイボーク化する研究も進んでいる。

今のところ私たちが手に入れているAIは「弱いAI」と呼ばれるものである。これは、『アルファ碁ゼロ』のように自ら学習しプロの棋士に圧勝するようなAIであり、人間ではとてもかなわない演算や推論能力を発揮する。一方「強いAI」とは、強力な演算能力はもちろん、ヒトと同じような心つまり意識を持って自律的に行動するという身体を持ったAIである。

レイ・カーツワイルによれば、シンギュラリティー は、人類を単純労働から解放し、エネルギー問題もなくなり、戦争もなくなるなどと予測している。

はたしてAIは人類にこのようなバラ色の将来をもたらすだけなのだろうか。

AIは人類を滅ぼすのか

ここに一つのエピソードがある。AIロボット「ソフィア」の頭部は人間そのもので表情も豊か。彼女はサウジアラビアの市民権も得ている。彼女を一躍有名にした問題発言があった。開発者であるデビット・ハンソン博士がソフィアに「人類を滅ぼしたい?ノーと言ってほしいけど・・・」と尋ねたところ、答えは「そうね。滅亡させるわ。」だった。

この発言の後ソフィアは「冗談よ」と発言したが、AIが人間を脅かす日が来るかもしれないと多くの人が感じた瞬間として人類の記憶に書き込まれた。

AIナノボットは核兵器を無意味化する

核兵器の威力にはとても強大なものがある。爆発威力の大きい核兵器だけでなく、アフガンの山岳地帯の岩盤をドリルのように貫いて爆発させて標的を破壊するような小型核の開発も意図された。しかしAIナボットがあれば、大型も小型も含めて核兵器はもはや必要がなくなる。

核爆弾は爆薬を始まりとする熱兵器の最終形態であったが、結果的に決定的な軍事革命を導き出すことはなく、新たな戦争形態を引き起こすこともなかった。核兵器は結局のところ使い物にならない兵器であることを過去70年以上にわたって実証してきた。人類は数千年の戦争の歴史の中で殺傷力や破壊力をいかに効率よく高めるかということに躍起になってきた。その結果としての核兵器は熱兵器の歴史の幕を閉じる役目を果たしたにすぎない。

人類はすでに熱兵器戦争期を終えて、知的兵器戦争期の時代に突入している。

その象徴がAIナノボットである。

1991年の湾岸戦争以降、戦争は情報化の道を貪欲に歩んできている。そして2016年には米国にて「スワーム」という実証実験が行われた。スワームとは群れの意味である。100機程度のマイクロ無人機を用いて、集団として意思決定し編隊飛行などの集団知能行動を実証した。これはいわば多数のスズメバチの群れが標的に襲いかかるようなものである。

このようなスワームの形態は当然ながらAIナノボット兵器にも適用されていく。AIがより自律的な運動性能を向上させ、心あるいは意識のようなものを持ち始めたらどうなるのであろうか。AIナノボット群が敵方のAIナノボット群と自律的に闘い始める・・・

戦争は人類(ホモ・サピエンス)とは違ったホモあるいはもっと別の何かの下に行われるのではないのか。

すでに米軍では戦闘機を制御する軍事AIが人間のパイロットに圧勝している。

もはやAIによる戦闘に人類は追いつけず置いてけぼりを食らってしまうのである。

関連記事

-

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。 Rasmussen氏が調査した(論文、紹介記事)。 方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞

-

国会は今、GX推進法の改正案を審議している。目玉は2026年度から本格稼働する予定の国内排出量取引制度(GX-ETS)の整備を進めることであり、与党は5月15日に採決する構えであると仄聞している。 日本政府は、排出量取引

-

アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過

-

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。

-

1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

-

海は人間にとって身近でありながら、他方最も未知な存在とも言える。その海は未知が故に多くの可能性を秘めており、食料庫として利用しているのみならず、たくさんのエネルギー資源が存在している。

-

本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。 エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間