IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Nes/iStock

欧州で旱魃が起きたことは、近年の「気候危機」説の盛り上がりに大いに火を付けた。

しかし、欧州の近年の旱魃は、自然変動の範囲内だ、とするイオニータらの論文が出たので紹介する。(論文、解説記事)

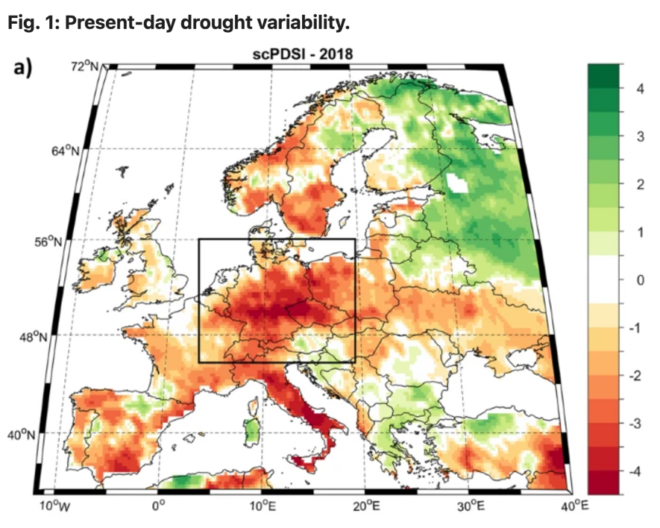

図1 2018年の欧州における旱魃。指数PDSIの意味については本文参照。

2013年のIPCC 第5次報告書では、旱魃が増加したという確信度は低いとされていた。

だがわずか8年後の第6次報告書では、「旱魃が増加したという確信度は中程度である」となった。そして「人間の影響がほとんどの地域の気象学的な旱魃に影響を与えたという確信度は低いが、いくつかの特定の事象の深刻さに貢献したという確信度は中程度である」「人為的な気候変動が、最近の農業および生態学的な旱魃の確率または強度の増加傾向に寄与したという確信度は中程度である」などとなっている。

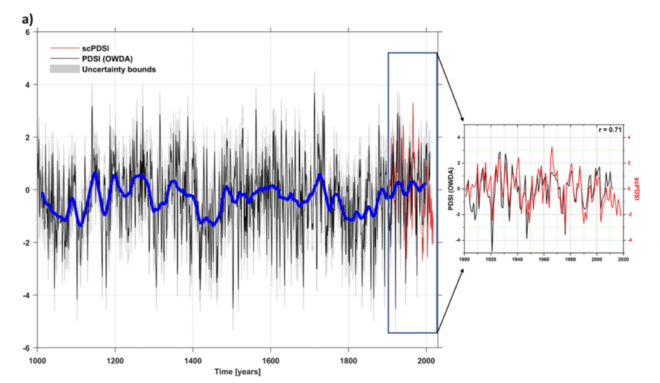

しかし、イオニータ論文によれば、旱魃の指数PDSIは、過去1000年にわたって大きく変動してきた。そして現在の変動範囲は、歴史的な変動の範囲内に収まっている(図2)。

図2 中央ヨーロッパ(図1の黒線の中、ドイツなど)における地域平均のPDSI指数。青線は31年の移動平均。

PDSIとは、パルマ―旱魃強度指数と呼ばれるもの。降水量と気温の観測データから計算される。マイナスになるほど旱魃になりやすいことを示す。

この研究は、複数の独立した観測データ、古気候データ(=地層中の花粉などの分析)、歴史的文献等の分析に基づくものだ。

過去約100年の1901年から2012年の間に、ヨーロッパで最も旱魃が激しかった年は1921年と1976年であった。

過去1000年で見ると、1102年、1503年、1865年、1921年の旱魃が最も激しかった。

またその間、中央ヨーロッパでは1400~1480年と、1770~1840年の2回にわたり頻繁に旱魃が起きた。

この中央ヨーロッパでの2つの大旱魃は、太陽活動が弱く黒点数が極小だったスポイラー極小期とダルトン極小期に一致しているという。

論文では、近年の旱魃は、長期的な観点から見れば、自然変動の範囲内であり、過去千年間で前例がないわけではない、と結論している。

イオニータらは、近年の人為的気候変動の影響が無いとしている訳では無い。しかし、仮に今後CO2排出量を可能な限り少なくしても、自然変動によって、欧州はかなりの乾燥に直面しうるだろう、としている。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

■

関連記事

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。

-

経済産業省は1月15日、東京電力の新しい総合特別事業計画(再建計画)を認定した。その概要は下の資料〔=新・総合特別事業計画 における取り組み〕の通りである。

-

英国ではボリス・ジョンソン保守党政権が脱炭素(ネット・ゼロ)政策を進めている。だが、家庭用のガス使用禁止やガソリン自動車の禁止等の具体的な政策が明らかになるにつれ、その莫大な経済負担を巡って、与党内からも異論が噴出してい

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前回書ききれなかった論点を補足したい。現在の日本政府による水素政策の概要は、今年3月に資源エネルギー庁が発表した「今後の水素政策の課題と対応の方向性 中間整理(案)」という資料

-

ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体

-

17の国連持続可能目標(SDGs)のうち、エネルギーに関するものは7番目の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」である。 しかし、上記の資料は国連で採択されたSDGsの要約版のようなものであり、原文を見ると、SDG7は

-

賛否の分かれる計画素案 本年12月17日に経産省は第7次エネルギー基本計画の素案を提示した。27日には温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間