NHKが礼賛する水素挙国一致体制

vm/iStock

「脱炭素社会の未来像 カギを握る”水素エネルギー”」と題されたシンポジウムが開かれた。この様子をNHKが放送したので、議論の様子の概略をつかむことができた。実際は2時間以上開かれたようだが、放送では1時間に圧縮されていた。また来場者との質疑応答も、あったのかどうか不明だが、放送にはなかった。

内容的には、まあ予想通りと言うか、NHKらしく(?)ひたすら水素礼賛、抱えている問題点にはほとんど触れなかった。僅かに、アンモニアを燃やすとNOxが出ることと、水素で製鉄を行う場合には、現在100円/m3程度する水素の価格が8円程度まで下がらないと競争できないとの指摘があった程度で、その他筆者などが散々指摘してきた種々の問題点は、狙ったようにスルーしていた。

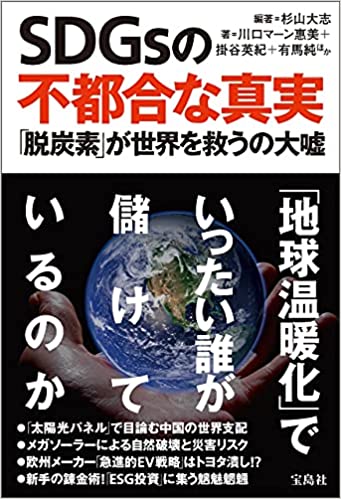

筆者はこのGEPRに何度も水素・アンモニア批判を書いたし、書籍さえ出版した(“脱炭素”が世界を救うの大嘘、宝島社)。筆者の担当原稿は、複数のネットメディアにも掲載された(実は書いた本人の知らないところで転載話が進んでいたらしい)。だから、水素の抱えている問題点は世の中に広く明らかになり、水素ブームにも終焉が訪れるものと期待していたが、どうやらそれは甘い見立てだったらしい。

このシンポジウムで取り上げられた話題自体には、目新しいものはなかった。いずれも、以前に紹介した資源エネ庁の資料と17年の「水素基本戦略」にあるものばかりである。すなわち、水素の供給源としては、化石燃料(天然ガスまたは褐炭など)と再エネ電力による水分解の2本立て、使用先としては、燃料電池による電力生産とアンモニア・e-Fuel等の燃料生産、またトヨタの主張する直燃(水素エンジン)の3本立てである。これらへの批判はさんざん書いてきたので、繰り返すのも気が重いが、推進派が懲りもせず問題点を無視するので、当方としても繰り返し指摘するしかないのである。

まず化石燃料由来の水素では、問題点が二つある。1)水素生成時に、原料(天然ガスまたは褐炭など)を燃やしたのと同量のCO2が出る。つまり、本来的に「脱炭素」ではない。2)水素生成反応はエネルギーを多消費するため、原料が本来持っていたエネルギーが、約半分に目減りする。

1)の問題点を解消するためにCCS(CO2の回収・貯留)を適用して「カーボンフリー」を言い張る向きもあるが、水素生成にだけ使うのは公平性を欠く「反則」である。適用するなら、化石燃料を燃やす火力発電全部にも適用して「カーボンフリー」を言い張るのが筋だろう。「石炭火力発電だってカーボンフリーだぜ!」と。

しかし現実には、一番安い石炭火力にさえもCCSを適用した例はまだない。CO2を回収して貯留するにはエネルギーもコストもかかるので、容易に採用出来ない事情があるからだ。石炭よりずっと高い水素を作り・使う場合には、なおさら適用しにくいはずである。また上記2)の問題があるので、化石燃料から同じ電力を得たいのなら、水素など経由せずに直接燃焼して発電し、CCSを適用するかどうかは別に考えると言うのが、現実的な解と言うべきだろう。

次に、再エネ電力から水の電気分解で得る水素は「グリーン水素」と呼ばれ、これこそ切り札と目されているようであるが、これまた何度も指摘したように、単なる電力の無駄遣いに過ぎないシロモノである。再エネ電力→水素→燃料電池→電力と言うサイクルの場合、各段階でエネルギーが約6割に減るから、この2段階を経ると、0.6×0.6=0.36、つまり元の36%しかエネルギーが得られない。水素を燃やして使う場合は、効率は40%以下だから、総合効率は20%台に落ちる(0.6×0.4=0.24)。全くの無駄遣いである。

番組では、福島県での「水素タウン」の例を紹介していたが、これも風力・太陽光などの再エネ電力から水素を作り、各家庭で燃料電池を使って熱併給発電する方式である。廃熱回収する分はマシだが、発電した電力を直接使えば、これらのロスが大幅に減ることは自明である。今は蓄電システムも進んでいるから、電力を直接使う方が、安全性・経済性・使い勝手の全ての面で優る。つまり、水素を経由するメリットがないのである。

また使用先についても、電力を得たいのなら上記の通り、化石燃料を直燃し(CCSを適用するかどうかは別に考える)、再エネ電力を使うのなら、その電力を直接使うのが断然有利なことははっきりしている。その水素を燃やして発電するなど、一体何を考えているんだ?と言う話である。

水素から燃料(e-Fuel、メタン、アンモニア等)を作る方式の場合、使用先が主に内燃機関であるから、エネルギー効率は低い。水素を造る段階で既にエネルギーを大分損しているのに、さらにエネルギーとコストをかけて作る燃料は、水素より更に高価になることは避けられない。水素直燃の方がマシなくらいだが、これもエネルギー効率の面で不利である。

すなわち、内燃機関にしがみつくのは、化石燃料が安く使えた時代へのノスタルジーに過ぎず、将来的な動力源としては(再エネ)電力によるモーター駆動が必然的な選択肢になる。

自動車のEV化も、そのような技術的合理性の面から考えるべきで、筆者は脱炭素の観点からEVを勧めているのではない。化石燃料が使える間は、燃費の良いハイブリッド車(HV)には十分な存在意義がある。欧米諸国ではEV専一でHVも販売禁止にする方向だというが、脱炭素しか見ていない愚かな選択であると思う。トヨタの選択肢を広げると言う戦略は、その点で評価できる。

水素やアンモニアを散々にこき下ろしてきたが、筆者は別にこれらの物質に恨みも何もない。化学原料として、これらの物質は人類にとって貴重品であり、大切に使うべきである。ただし、燃料とかエネルギー媒体に使うのは損が大きく、技術的合理性や経済性から見て、何らメリットはないと主張したいだけである。

また上記シンポジウムでは、海外から水素を調達する話で盛り上がっていたが、これも以前指摘した通り、海外から「美味しいところだけ」吸いあげ、CCSその他で廃物・廃熱その他不要なものは全部海外の現地に捨ててくると言う虫の良い話である。

逆のことを日本でやられたら、どんな気がしますか? 広い敷地を太陽光パネルで埋め尽くし、得た電力で水素を作り(その際水資源も使い)、それを全部海外に持って行かれたら? 石炭から水素を作り、発生するCO2はここにCCSで埋めちゃえ・・ってやられたら?

このシンポジウムでは、これらの問題点には何一つ触れず、ただひたすら脱炭素に役立つから水素を進めるべきだとの論調一色で、これではまるで戦前・戦中の「戦意高揚演説会」と変わらない。

本来、この種のシンポジウムでは、立場の異なる論者が一堂に会して、種々意見を闘わせるのがあるべき姿だと思うが、異なる立場の意見を完全に閉め出して自分たちへの不利な事実の指摘を封印してしまう姿勢は、極めて危険なものに思える。

それにしても、何ともヒドい科学・技術無視の言説ばかりで、何故、こうしてまで水素を広めたいのか、筆者には理解できない。脱炭素の観点から見てさえ、エネルギーの損失が大きく経済的にも不利なシステムなのに。

東大・九大と言った、国内トップレベル大学の研究者たちが、臆面も無く水素礼賛を述べる姿を見ると、日本の学術はこんな状態に陥ったのかと暗然とした。まさに学問の道理を曲げて(曲学)、権力や世間に気に入られるように振る舞うこと(阿世:阿はおもねる)そのものとしか言えない。

この人たちの頭の中は、ただひたすら「CO2を出さないことが善」との考えしかないように見えた。資源エネルギー庁長官がいみじくも言っている「脱炭素はリスクでありチャンスでもあるが、避けて通ることは出来ない。」と。

しかし、脱炭素は本当に「避けて通れない」選択肢なのかどうか? 「人為的温暖化説」を間違いのない真理と信じ込んでいて、その他の可能性には全く目を閉ざすその態度は、真に科学的であるのかどうか・・?

筆者の見るところ、「人為的温暖化説」を信じ込んでいる人たちの多くは、異論に耳を傾けることはなく、ほぼ完全に「聞く耳持たず」状態のようである。また現状、そのような人々が多いことも事実だろう。

しかし、科学的な正しさは多数決では決まらない。現実にその通りなのかどうかで決まる。現実を直視せず暴走すれば、真珠湾攻撃に突っ込んでいった昔の日本と変わらない状況に近づく。過去から学ぶとは、そういうことである。

関連記事

-

GX推進法の改正案がこの5月に可決され、排出量取引制度の法制化が進んでいる。教科書的には、「市場的手段」によって価格を付けるのが、もっとも経済効率が良いことになっている。 だが、日本の場合、排出量取引制度は、既存の制度に

-

オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏らでつくる「放射線についての公的な理解を促進する科学者グループ」の小論を、アリソン氏から提供いただきました。

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

東京都の資料「2030年カーボンハーフに向けた取り組みの加速」を読んでいたら、「災害が50年間で5倍」と書いてあった: これを読むと、「そうか、気候変動のせいで、災害が5倍にも激甚化したのか、これは大変だ」という印象にな

-

前稿において欧州委員会がEUタクソノミーの対象に原子力を含める方向を示したことを紹介した。エネルギー危機と温暖化対応に取り組む上でしごく真っ当な判断であると思う。原子力について国によって様々な立場があることは当然である。

-

COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

-

東京都が「東京都離島振興計画」の素案を公表した。 伊豆大島に洋上風力 東京都、離島振興計画の素案公表 島を愛する私にとっては、とんでもない環境破壊の話だ! さてこの計画、いまE-MAILや郵送でのパブコメを募集している。

-

これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間